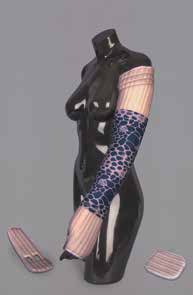

Operative Stumpfkorrekturen bei nicht prothesenfähigen Stümpfen an der unteren Extremität

T. Budny, J. Hardes, V. Wegs, G. Gosheger

Der Fortschritt in der Schafttechnik ermöglicht eine immer bessere und erfolgreichere Versorgung schwieriger Stümpfe. Ist das Ziel eines prothesenfähigen Stumpfes nicht erreichbar bzw. liegt es deutlich unter den Erwartungen, kann ein operativer Eingriff notwendig und sinnvoll sein, um den Stumpf wieder prothesenfähig zu machen. Der Patient gewinnt dadurch Schmerzfreiheit, bessere Funktionalität, Prothesenakzeptanz und nicht zuletzt Lebensqualität.