S. Günther

Ein Dekubitalgeschwür, kurz „Dekubitus“, ist eine chronische Wunde der Haut und der darunterliegenden Gewebeschichten, die in der Regel durch Druck über knöchernen Vorsprüngen entsteht. Das Gewebe wird dabei nicht genügend mit Sauerstoff versorgt; bei schweren Graden kommt es zu Nekrosen. Betroffen sind häufig immobile, ältere Menschen mit langen Liegezeiten im Bett. Risikofaktoren sind unter anderem schlechte Körperpflege, übermäßiges Schwitzen, Hauterkrankungen, Mangelernährung, Infektionen und Inkontinenz. Eine besondere Risikogruppe sind Diabetiker, die aufgrund von Sensibilitätsstörungen kleine Druckgeschwüre häufig nicht bemerken.

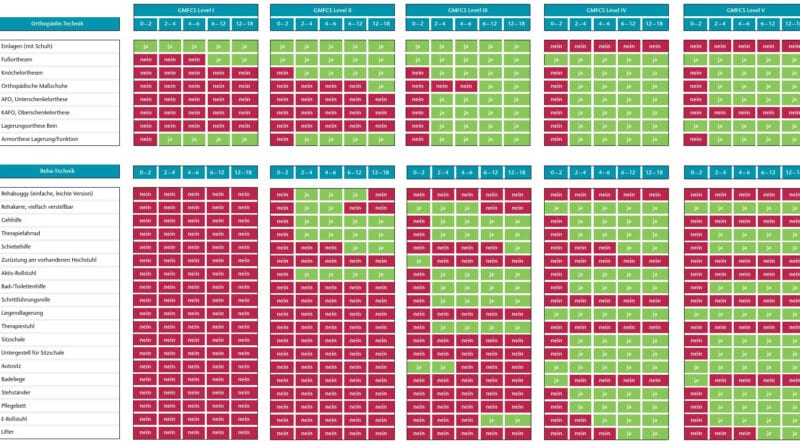

Der Artikel schildert anhand zweier Fallbeispiele die Grundvoraussetzungen für eine adäquate Dekubitusbehandlung und ‑prophylaxe (Erhebung der Risikofaktoren, ständige Hautinspektion und ‑pflege, eine individuell angepasste Lagerung, Ernährungsumstellung, interdisziplinäre Zusammenarbeit mit Ärzten, Sanitätshäusern und Therapeuten). Zudem werden die Anforderungen an eine sinnvolle Bedarfsermittlung diskutiert, um das passende Hilfsmittel auszuwählen, insbesondere Antidekubitusmatratzen und ‑sitzkissen.

Weiterlesen