Zuverlässigkeitsanalyse intuitiver Prothesensteuerungen der oberen Extremität – Berücksichtigung essenzieller Einflussfaktoren für erfolgreiche prothetische Anwendung

G. Brandmayr, H.-W. van Vliet

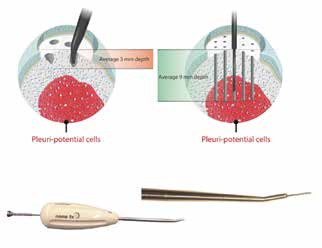

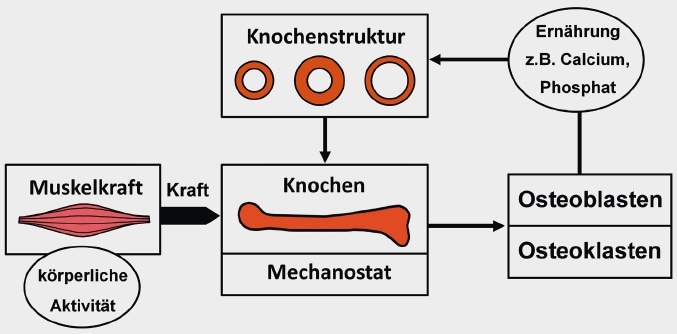

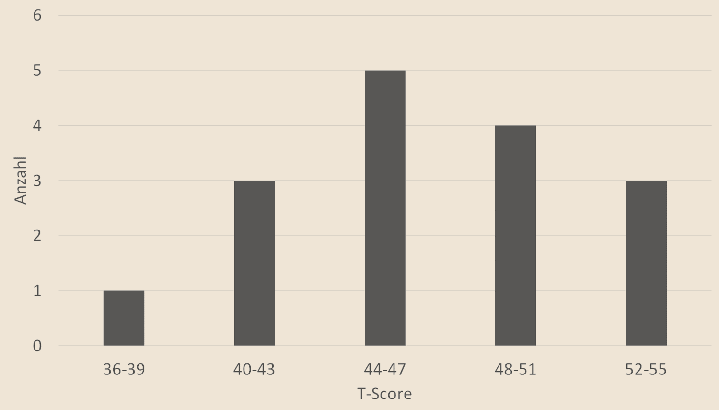

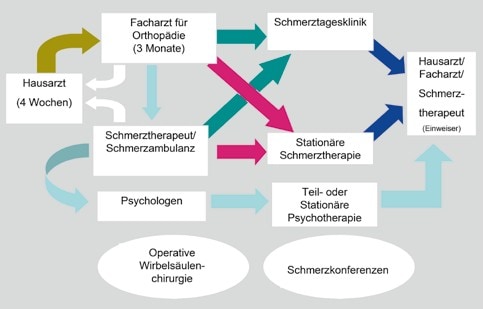

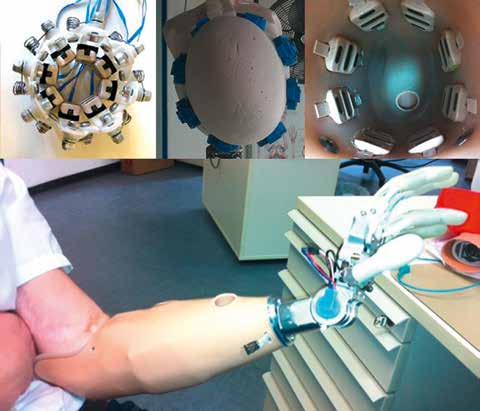

Ein Versorgungsprozess, der das Training des Anwenders mit dem Training der Mustererkennung (ME) vereint, maximiert die Performance einer Prothese, aufgebaut aus 2 Handgelenkachsen und einer Hand mit 2 Griffarten. Zu deren Steuerung wurde 8‑Kanal-EMG vom Unterarmstumpf zu je 4 Merkmalen verarbeitet und mit linearer Diskriminanzanalyse klassifiziert. Sowohl die Beschränkung auf intuitive Steuerbewegungen trotz physiologischer Einschränkungen als auch ME-Training unter eingeschränkten Bedingungen im Labor verursachen Fehlfunktionen unter Anwendungsbedingungen. Zur Abhilfe wird die ME stets für die gerade aktuellen Bedingungen neu trainiert. Anhand einer Fallstudie wurde untersucht, ob durch Optimierung der Steuerbewegungen und Einbindung der Anwendungsbedingungen in das ME-Training die Fehlerrate so weit reduziert werden kann, dass die ME trotz EMG-Änderungen zuverlässig über Monate funktioniert. Über einen Zeitraum von 6 Monaten wurden 7 Sitzungen mit variierender Kontraktionsstärke und Armstellung aufgenommen. Bewegungsfehler wurden per Active Error Ratio (AER) und Total Error Ratio (TER) gemessen. Ersetzen der intuitiven Handgelenksflexion mit Ulnarabduktion sowie Ersetzen des Schlüsselgriffes mit dem Werkzeuggriff verringerte die AER von 7,4 auf 2,9 %. Laborbedingungen ergeben eine AER von 1,4 %, die jedoch unter Anwendungsbedingungen auf 12,4 % steigt. Umfassendes ME-Training konnte die AER wieder auf 5,1 % reduzieren. Der Ausschluss niedriger Kontraktionsstärken reduzierte die AER weiter auf 2,8 %. Diese Fallstudie zeigt, dass sich die Steuerung unter Anwendungsbedingungen maßgeblich (9‑fach) verschlechtert. ME-Training und das Optimieren der Steuerbewegungen können diese Einflüsse, inklusive Neuanlegen der Prothese, weitgehend kompensieren.

![Möglichkeiten der intuitiven Steuerung einer Handprothese entlang der motorischen Bahn, nach [efn_note]Hoffmann K-P, Dietl H. Handprothesen: Nach dem Vorbild der Natur. Deutsches Ärzteblatt, 2010; 107 (45): 11-14[/efn_note]. Die invasiv applizierten Elektroden sind (a) im motorischen Kortex, (b) im peripheren Nerv und (c) epimysial platziert. (d) State of the Art ist die Erfassung des EMG vom Armstumpf mit Oberflächenelektroden.](https://360-ot.de/wp-content/uploads/2020/07/ot_15-05_1_inituitive_Steuerung_hoffmann.jpg)