M. Hösl, F. K. Afifi, M. Kröner, S. Brosseder, F. Roemersberger, S. Nader

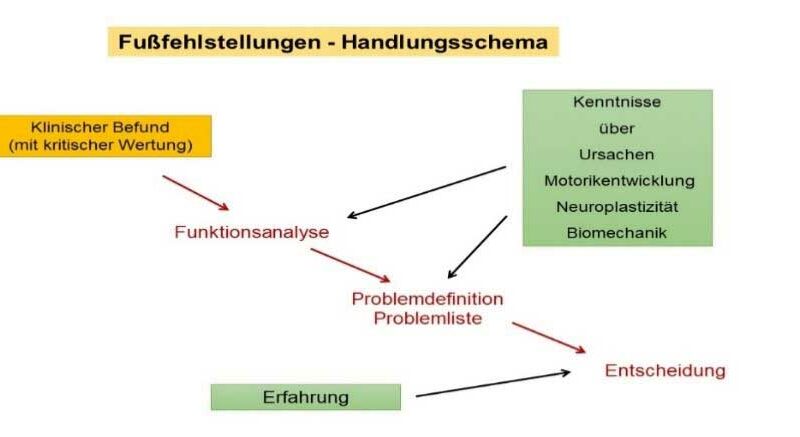

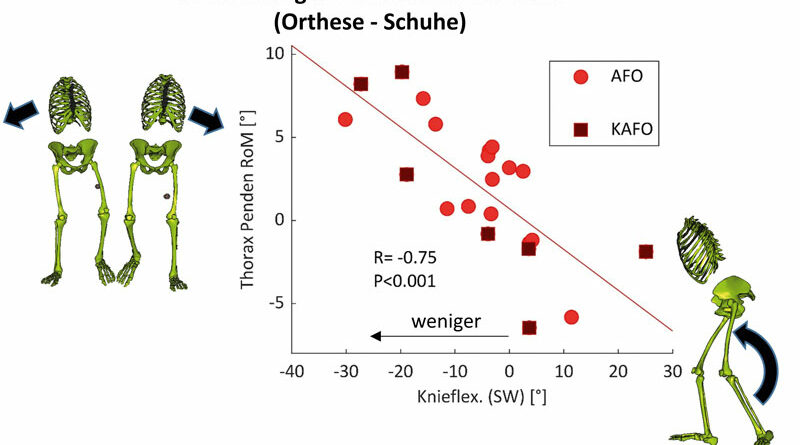

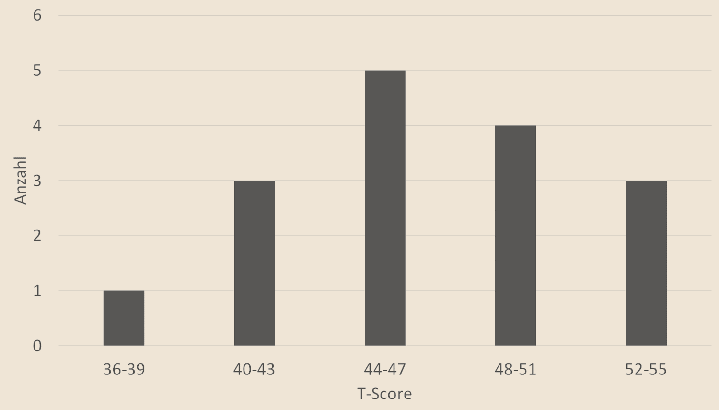

Arthrogryposis multiplex congenita (AMC) ist eine kongenitale Erkrankung mit Gelenksteife, Muskelschwäche und assoziierten Deformitäten. Jedoch können auch schwer Betroffene durch eine adäquate Orthese gehfähig werden. Orthesen sollen die Auswirkungen von Deformitäten ausgleichen, Muskelschwächen kompensieren, postoperative Rezidive verhindern und überbelastete Strukturen entlasten, denn im Erwachsenenalter sind Gelenkschmerzen bei AMC häufig. Der Artikel stellt anhand von fünf pädiatrischen Fallbeispielen das Versorgungsspektrum mit seinen Stärken und Schwächen exemplarisch dar. Eine 3D-Ganganalyse hilft dabei, die eingesetzten Orthesen auf ihre Effektivität hinsichtlich Gelenkkinematik und ‑kinetik zu prüfen. Im zweiten Schritt werden die Ergebnisse einer Patientenbefragung (n = 22) diskutiert. Diese zeigen, dass die Mobilität mit der Notwendigkeit einer Unterstützung durch Orthesen sinkt, vor allem außerhalb des Hauses. Orthesen sollten daher möglichst leicht sein, wo immer es der Bedarf an Stabilität und Sicherheit zulässt. Durch den Einsatz geeigneter Materialien, Federn oder Federgelenke ist eine Energierückgewinnung grundsätzlich möglich. Eine Korrelationsanalyse zeigt u. a., dass speziell das Ausmaß der Knieflexion in der Schwungphase limitierend für die Mobilität ist und mit starken frontalen Oberkörperneigungen kompensiert wird. Die Möglichkeit, physiologische Bewegungsbereiche in größtmöglichen Maße zu nutzen, ist daher insbesondere bei knieübergreifenden Orthesen wichtig, und es sind intelligente Systemgelenke zur gangphasenabhängigen Sperrung und Freigabe bei AMC denkbar.

Weiterlesen