Neuartige Orthesenversorgung für Kinder mit geburtstraumatischer Plexusläsion

M. Schäfer, J. Bahm

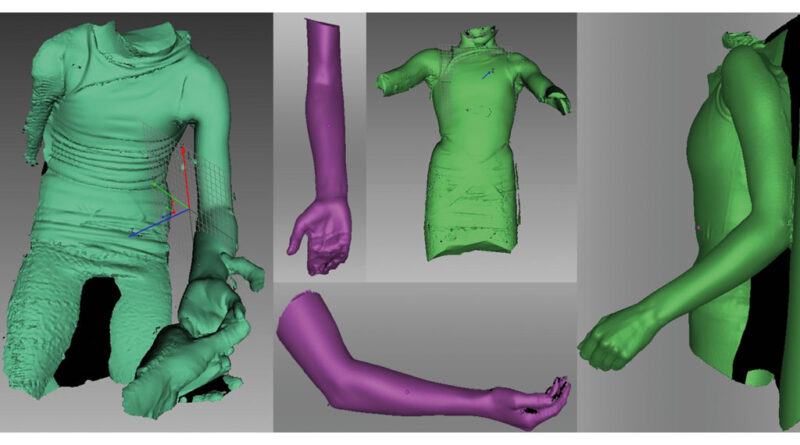

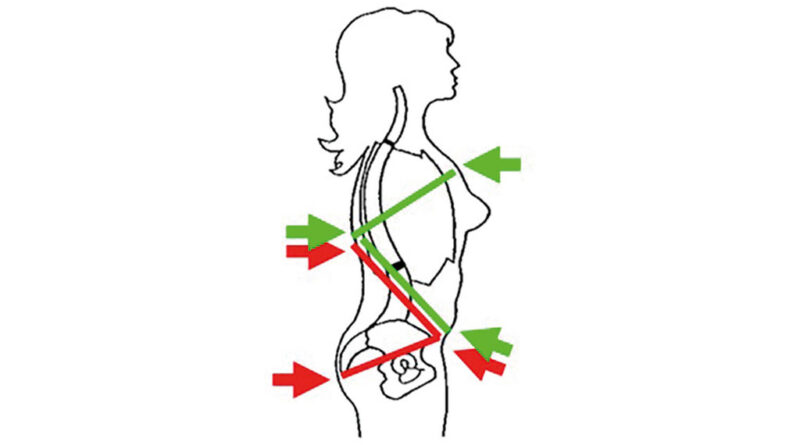

Geburtstraumatische Plexusparesen stellen eine seltene, aber komplexe funktionale Ausfallerscheinung der kindlichen oberen Extremität dar [vgl. Bahm J. Die kindliche Armplexusparese – Übersicht zur Klinik, Pathophysiologie und chirurgischen Behandlungsstrategie. Handchirurgie Mikrochirurgie Plastische Chirurgie, 2003; 35 (2): 83–97]. Die kindliche Armplexusparese – Eine aktuelle Übersicht sekundärer Operationsverfahren. Handchirurgie Mikrochirurgie Plastische Chirurgie, 2004; 36 (1): 37–46 und Bahm J et al. Obstetric brachial plexus palsy: treatment strategy, long-term results, and prognosis. Deutsches Ärzteblatt International, 2009; 106 (6): 83–90]. In Abhängigkeit zur Schwere der Verletzung kommen sowohl konservative wie auch operative Behandlungsmethoden zur Verbesserung der entstandenen Defizite zum Einsatz. Die hier vorgestellte neuartige Konzeptorthese wird als dynamische/teildynamische Lagerungsorthese eingesetzt und soll die Therapie der bestehenden Ausfallerscheinungen bestmöglich unterstützen.