Ist ein Sitzkissen nur Dekubitusprophylaxe?

N. Sörensen

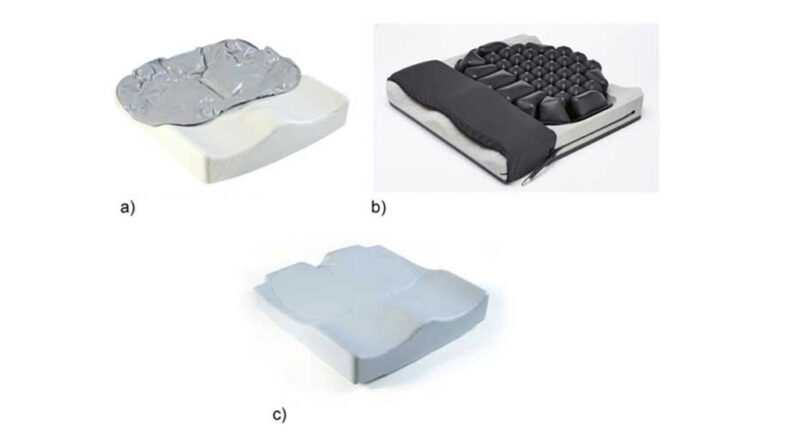

Ein Sitzkissen für die Rollstuhlversorgung wird im Hilfsmittelverzeichnis (HMV) der Krankenkassen aktuell (Juli 2021) ausschließlich unter der Positionsnummer 11, also als Dekubitusprophylaxe/Dekubitusversorgung geführt. Daher ist die Kostenzusage überwiegend an das Vorliegen eines akuten oder ausgeheilten Druckgeschwürs gebunden. Hochwertige Sitzkissen werden in der Regel von den Krankenkassen bei der Versorgung von Patienten abgelehnt, sofern nicht mindestens ein Dekubitus Grad 1, eher 2, vorliegt. Die Betrachtung von Sitzkissen ausschließlich unter dem Gesichtspunkt der Dekubitusprophylaxe greift aber nach Ansicht der Autorin zu kurz und lässt die weit wichtigere Bedeutung des Sitzkissens für die Einnahme und Aufrechterhaltung einer orthopädisch gesunden Sitzposition außer Acht. Diese spielt aber für die unmittelbare als auch langfristige Mobilität eines Rollstuhlnutzers eine große Rolle. Diese Aspekte, die im Rahmen des nachfolgenden Erfahrungsberichts näher beleuchtet werden, sollten aus Sicht der Autorin sowohl bei der Schulung der Leistungserbringer als auch in der Erstattung durch die Kostenträger eine stärkere Berücksichtigung finden.