G. Landmann1,2, M. Aerni3, R. Abächerli4, M. Ernst2,5, A. Ljutow5, K. Ottiger-Böttger5

Studiendesign: Eine Machbarkeitsstudie.

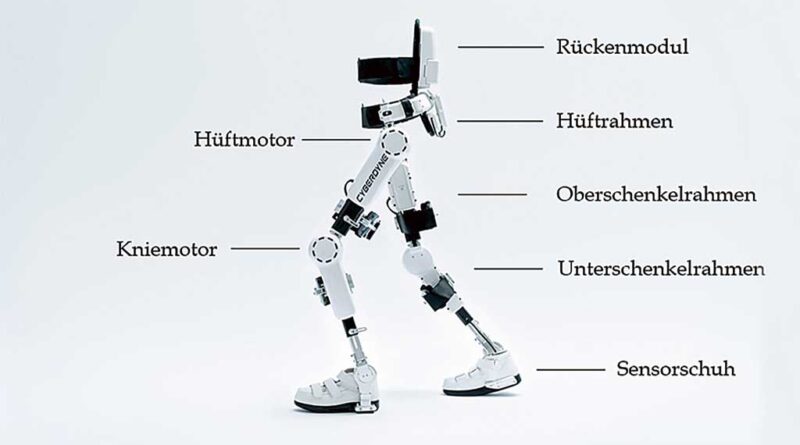

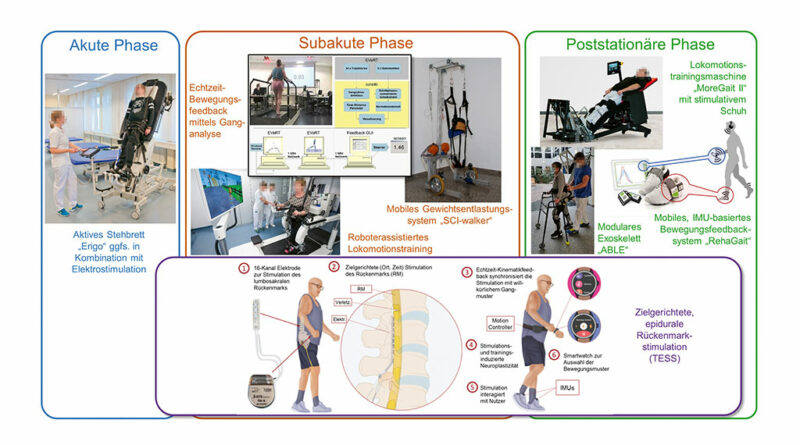

Ziele: Chronische neuropathische Schmerzen sind eine weit verbreitete Komorbidität bei Patient:innen mit Rückenmarkverletzungen, und die derzeitigen medizinischen Behandlungen sind nach wie vor unbefriedigend. Es gibt neue Entwicklungen wie das virtuelle Gehen, das im Schweizer Paraplegiker-Zentrum in Nottwil, eingeführt und weiterentwickelt wurde. Ziel dieser Studie ist es, die Durchführbarkeit unseres virtuellen Gehens in einer kleinen Gruppe von SCI(Spinal Cord Injury)-Patient:innen zu untersuchen.

Methoden: Vier Patient:innen im Alter von 22 bis 60 Jahren wurden während und nach der Therapie beobachtet. Drei hatten eine komplette Querschnittlähmung (Th4–Th8) mit neuropathischen Schmerzen „at-level pain“, während einer eine inkomplette Querschnittlähmung (Th10) mit Schmerzen „below-level pain“ hatte. Das primäre Ergebnis, das gemessen wurde, war die Zufriedenheit mit der Akzeptanz und der Adhärenz der virtuellen Gehtherapie zusammen mit Vorschlägen zur Verbesserung der Therapie. Darüber hinaus führten die Patienten ein Schmerztagebuch und fertigten Schmerzzeichnungen an, um das Ausmaß der Schmerzverteilung und ‑intensität vor und nach der Therapie zu messen. Die Therapiepläne umfassten entweder zwei Sitzungen pro Woche über fünf Wochen oder fünf Sitzungen pro Woche über zwei Wochen.

Ergebnisse: Unter den Teilnehmenden herrschten große Zufriedenheit und gute Akzeptanz. Unterstützung, Dauer und Anzahl der Sitzungen wurden als gut und akzeptabel empfunden. Der Schmerz als sekundäres Ergebnis veränderte sich während oder nach der Therapie bei allen Patient:innen nicht, mit Ausnahme eines Patienten, bei dem sich die Schmerzintensität, die Schmerzqualität und die Schmerzverteilung verbesserten.

Fazit: Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass unsere virtuelle Gehumgebung ein praktikables Instrument ist, das bei Patient:innen mit SCI-bedingten chronischen neuropathischen Schmerzen weiter untersucht werden sollte.

Weiterlesen