J. Martin, C. Ullrich, M. Joch

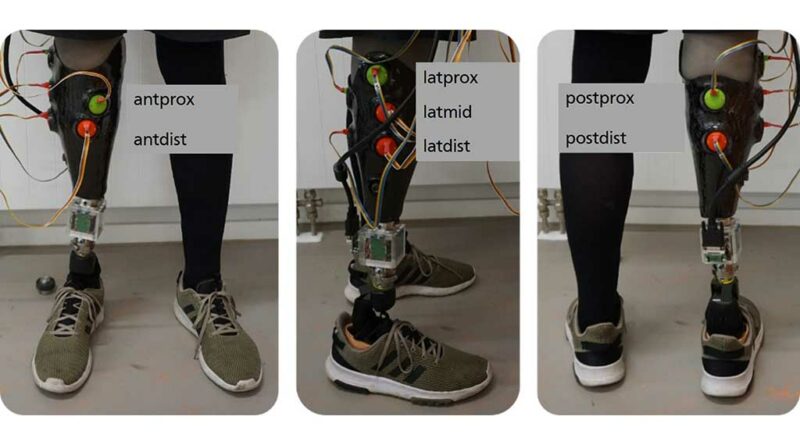

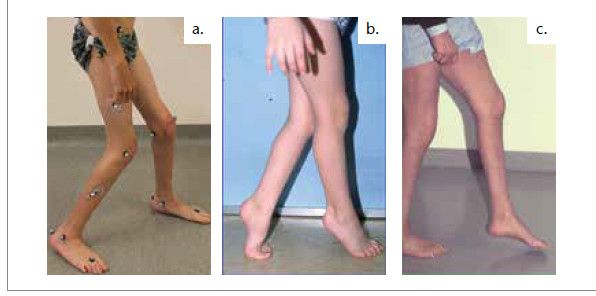

Im orthopädietechnischen Alltag – sei es im Sanitätshaus oder in der Klinik – wird die Messung objektiver biomechanischer Kennwerte zunehmend wichtiger: Zum einen spielen kinematische und kinetische Messgrößen beim Aufbau und bei der Einstellung von Prothesen und Orthesen eine wichtige Rolle, zum anderen werden sie immer mehr zum festen Bestandteil der Erstattungsargumentation gegenüber Kostenträgern. Dabei ergänzen die Messwerte die visuellen Bewertungen von Technikerinnen und Technikern bzw. Therapeutinnen und Therapeuten sowie die Einschätzungen von Patientinnen und Patienten im Versorgungsprozess. Angesichts des zunehmenden Stellenwerts biomechanischer Parameter ist es nicht verwunderlich, dass in orthopädietechnischen Einrichtungen verstärkt Messtechnik zum Einsatz kommt. Je nach dem Zweck der Messungen werden dabei unterschiedliche Messtechnologien eingesetzt: Das Spektrum reicht von Kameras über Kraftmessplatten und Beschleunigungssensoren bis hin zu Scannern, die die Körperform von Patienten millimetergenau erfassen. Vor allem Kraft- und Druckmesssysteme liefern Informationen, die dem menschlichen Auge sonst verborgen blieben. Aber auch kamera- und sensorbasierte Messsysteme, die die Veränderung der Position im Raum messen, bieten einen essenziellen Mehrwert gegenüber dem menschlichen Auge, da sie kleinste Bewegungen in alle drei Raumrichtungen gleichzeitig erfassen können. Dieser Artikel vermittelt einen Überblick über die am weitesten verbreiteten Messtechnologien und diskutiert, in welchen Situationen sie den Versorgungsprozess sinnvoll unterstützen können. Zudem wird im zweiten Teil des Artikels ein konkretes Anwendungsszenario am Beispiel eines inertialen Messsystems zur Ganganalyse beschrieben.

Weiterlesen