L. Eschenburg

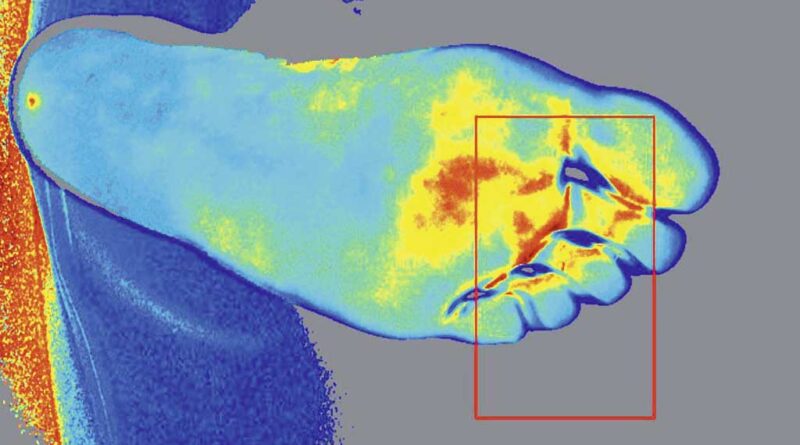

Einer von vier Diabetespatienten entwickelt im Laufe der Erkrankung eine Neuropathie in den Füßen. Das Fehlen von Druck‑, Schmerz- und Hitzeempfinden wiederum begünstigt die Entstehung eines diabetischen Fußsyndroms, das letztlich bis zur Amputation führen kann. Am häufigsten wird es bei Patienten mit Diabetes mellitus Typ 2 festgestellt. Weltweit sind heute über 125 Mio. Menschen davon betroffen, und eine individuelle vollumfängliche Betreuung ist auch in Industrienationen kaum möglich. Allerdings kann, bevor sich ein Geschwür bildet, bereits weit im Voraus ein lokaler Temperaturanstieg gemessen und zeitnah eine adäquate Therapie eingeleitet werden. Sinnvoll ist es daher, die Fußtemperatur engmaschig, am besten kontinuierlich, zu kontrollieren. Bei der im Folgenden vorgestellten Temperaturmesssohle wurden die bekannten Herausforderungen einer präventiven Überwachung im Alltag wie technische Machbarkeit, Mess-Adhärenz und eine schnelle und klare Informationsübermittlung für Patienten und Leistungserbringer aus Sicht der Entwickler adäquat gelöst. Dieser Artikel beschreibt den Entwicklungsprozess der entsprechenden Temperaturmesssohle und das finale Produkt.

Weiterlesen