D. Ohlendorf1, Ch. Schlegel1, G. M. Oremek1, F. Holzgreve1, E. M. Wanke1, Ch. Mauer-Grubinger1, P. Diaremes2, Ch. Hülstrunk3, O. Zabar3, D. A. Groneberg1

Hintergrund: Positive Effekte von Korsettbehandlungen bei Jugendlichen mit idiopathischer Skoliose auf den Gang wurden nachgewiesen.

Ziel: Diese Studie untersuchte, ob die Kombination aus Korsett- und Schroth-Therapie die plantare Druckverteilung vor und nach einer intensiven stationären Rehabilitationsbehandlung beeinflusst.

Design: Prospektive Kohortenstudie, longitudinal

Setting: Skoliose-Rehabilitationsklinik Asklepios Katharina-Schroth-Klinik (Bad Sobernheim, Deutschland)

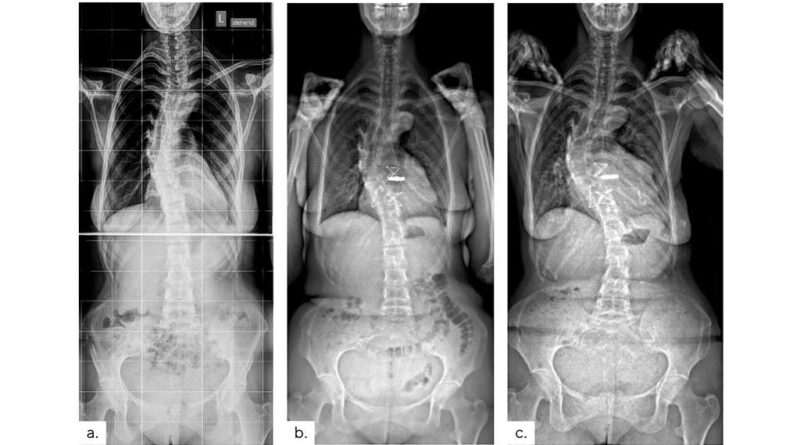

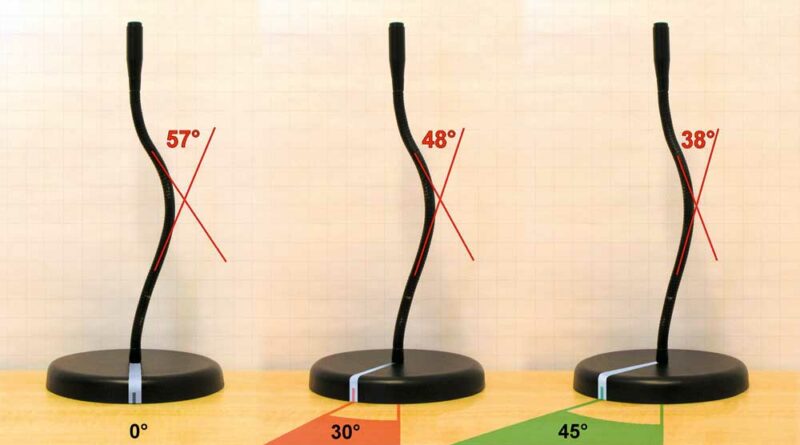

Population: 20 Patienten (14 weiblich/6 männlich, 12–16 Jahre) mit medizinisch diagnostizierter moderater idiopathischer Skoliose (Cobb-Winkel 20–50°, Median 30°) und Indikation für kombinierte Korsett- und Schroth-Therapie mit einem vierwöchigen stationären Aufenthalt.

Methoden: Zu Beginn (T1) und am Ende des Aufenthalts (T2) wurde die plantare Druckverteilung mit (A) und ohne Korsett (B) über eine Gehstrecke von 10 Metern aufgezeichnet.

Ergebnisse: Es wurden zu Beginn (T1) keine signifikanten Unterschiede zwischen linkem und rechtem Fuß festgestellt. Der Vergleich von T1 und T2 eines Fußes zeigte signifikante Unterschiede (p ≤ 0,05–0,001) für (A): mittlerer Druck Mittelfuß rechts, gesamte belastete Fläche links, Mittelfuß links, Ballen innen links, Mittelfuß rechts, Impuls gesamt rechts, Mittelfuß rechts und für (B): mittlerer Druck Mittelfuß rechts, äußerer Ballen rechts, belastete Fläche gesamt rechts, Ferse rechts, Mittelfuß rechts, Impuls Ferse rechts, Mittelfuß rechts, äußerer Ballen rechts.

Schlussfolgerung: Die kombinierte Korsett- und Schroth-Therapie erhält die initiale symmetrische plantare Druckverteilung über vier Wochen aufrecht, da die signifikanten Unterschiede im Bereich der Messungenauigkeit liegen.

Klinische Rehabilitationsrelevanz: Das Innenschuhmesssystem kann zur objektiven Unterstützung des therapeutischen Gangtrainings eingesetzt werden und die Einlagenanpassung anhand der Fußform bewerten. Aufgrund seiner einfachen Handhabung und schnellen Datenerfassung eignet es sich für Zwischen- oder Nachfolgeuntersuchungen bei der Behandlung idiopathischer Skoliose.

Weiterlesen