Einleitung

Jährlich erkranken in Deutschland schätzungsweise bis zu eine halbe Million Menschen an Dekubitus und circa 10.000 Betroffene versterben jährlich an den Folgen. Persönliche wie gesellschaftliche Folgen sind erheblich. Die Behandlungskosten für eine Person mit schwerwiegendem Dekubitus können bis zu 50.000 Euro betragen, wobei sich die jährlichen Gesamtkosten für das Gesundheitssystem auf bis zu 2 Milliarden Euro belaufen. Experten schätzen, dass die Hälfte dieser Kosten durch bessere therapeutische Maßnahmen eingespart werden könnte1.

Rollstuhlanwender:innen sind von Dekubitus besonders betroffen, da sie bis zu 12 Stunden täglich im Rollstuhl verbringen. Das Sitzen ist für sie jedoch essenziell – wenn die Sitzfähigkeit aufgrund von Dekubitus nicht mehr gegeben ist, ist die Mobilität nahezu aufgehoben. Das hat häufig Bettlägerigkeit und erhöhte Pflegebedürftigkeit zur Folge2 3.

Grundlagen

Dekubitus ist eine lokale Schädigung der Haut und gegebenenfalls des darunterliegenden Gewebes. Ursächlich ist eine äußere Druckeinwirkung in Abhängigkeit der Einwirkungsdauer. Der Druck führt zu einer Störung der Durchblutung. Dadurch kommt es in den Kapillaren teilweise zum Stillstand der Blutzirkulation und zur Störung des Stoffwechsels, die sogenannte Ischämie4 5. Ob durch den ischämischen Zustand Gewebeschädigungen entstehen, ist vom jeweiligen Gewebe und der Dauer abhängig. Je höher der Stoffwechsel des jeweiligen Gewebes, desto geringer die Ischämietoleranz. Scherkräfte, feuchtes Milieu und Ödeme verschärfen das Risiko6.

Hohe Druckbereiche entstehen in der Regel im Gewebeinneren, da das Skelett ein Widerlager zum äußeren Druck darstellt. Weist das Skelett also spitze Prominenzen auf, konzentriert sich der Druck auf das umliegende Gewebe7 8. Bei Rollstuhlfahrern:innen entstehen hohe Druckwerte insbesondere im Bereich des Steißbeins, des Trochanters majors und des Tuber ischiadicum (TI) 9.

Stand der Wissenschaft

Einflussfaktoren zur Druckverteilung: Forschungen haben gezeigt, dass die Positionierung im Rollstuhl Einfluss auf die Druckverteilung am Gesäß hat. Die Einstellung des Rückenwinkels sowie der Beinstütze und der Sitzneigung sind hierbei von größerer Bedeutung10 11 12. Die Druckverteilung wird neben der Einstellung des Rollstuhls auch durch das selbstständige Antreiben beeinflusst. Die Position des TI variiert hierbei, da eine Beckenrotation von durchschnittlich 11,2° in der sagittalen Ebene beobachtet wurde13. Druckverteilung und Druckmessung: Mittels Finite Element Analyse (FEA)wurde aufgezeigt, dass eine Druckmessung auf der Hautoberfläche nicht zwingend die Druckverteilung im Bereich des Tuber ischiadicum genau darstellt14 15 16. Probandenstudien legen jedoch nahe, dass sich geringe Druckwerte in der Oberflächendruckmessung positiv auf die Dekubitusprophylaxe auswirken. Konkret führten in mehreren Forschungen die Bereiche der TI mit Hilfe eines konturierten Sitzkissens zu Entlastung17 18 19.

Methodik

Ein neu entwickeltes Konzept dient dazu, die individuelle Lage des TI zu lokalisieren und gezielt zu entlasten. Mithilfe einer Druckmessmatte wird ein Druckbild des Gesäßes erstellt. Die Messdaten kommen daraufhin zu geometrischen Zwecken zum Einsatz, um die Formgebung eines Sitzkissens zu erzeugen. Hierzu wurde mit einem Probanden eine Messung durchgeführt, das Sitzkissen-Modell erstellt und gefertigt. Eine erneute Messung fand im Anschluss unter Verwendung des Sitzelements statt.

Vorgehen:

Anforderungsprofil

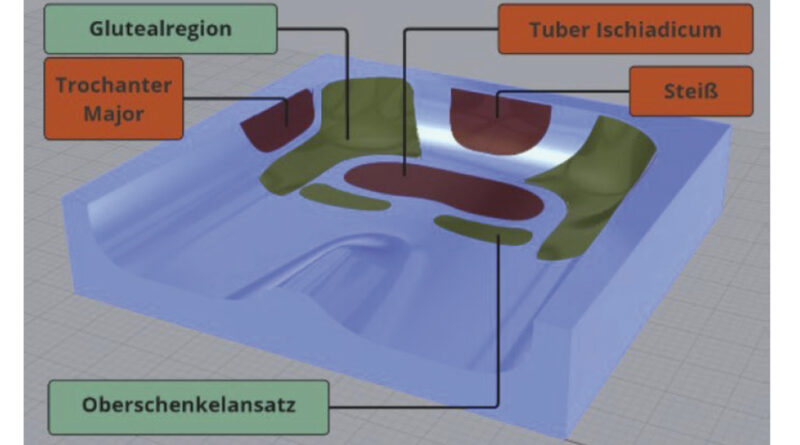

Neben der Entlastung im Bereich der TI wurden weitere Be- bzw. Entlastungszonen definiert (Abb. 1). In diesen Bereichen muss die Formgebung modifizierbar sein, damit sie Einfluss auf die Lastverteilung nehmen kann.

Die Modifikation sollte daher die Möglichkeit bieten:

- Die Entlastungsareal zu vertiefen, um so den Druck zu reduzieren.

- Die Fläche zu vergrößern, um die Bewegungen der Tuber-Position zu berücksichtigen.

Konzeptentwicklung

Zur Erstellung der Sitzkontur wurde die CAD-Software Rhinoceros 3D verwendet.

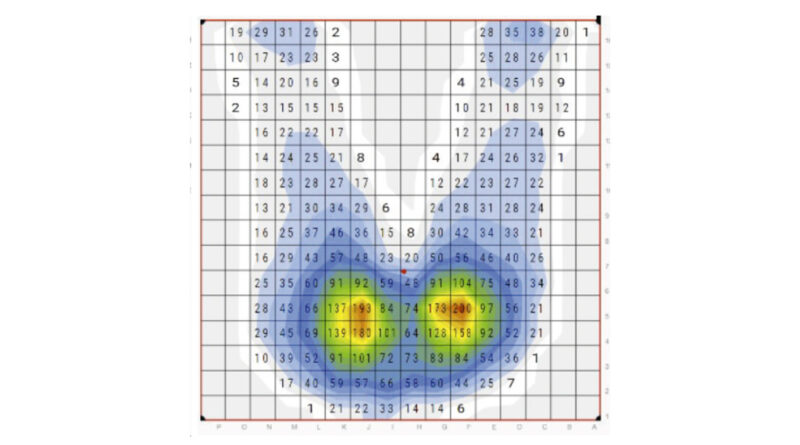

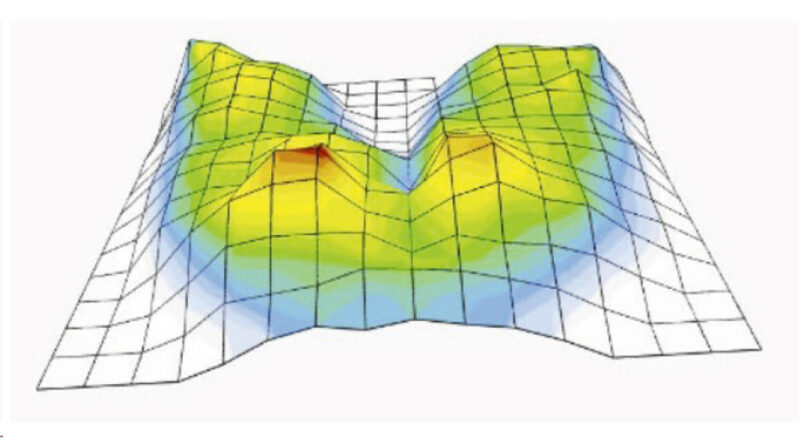

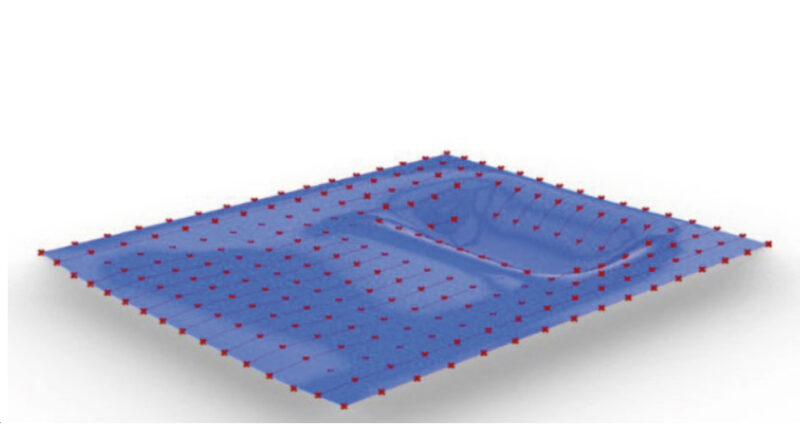

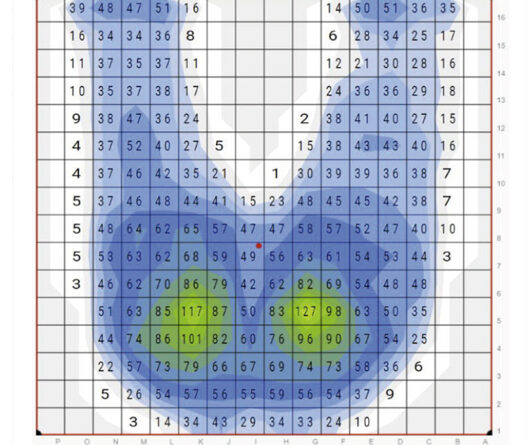

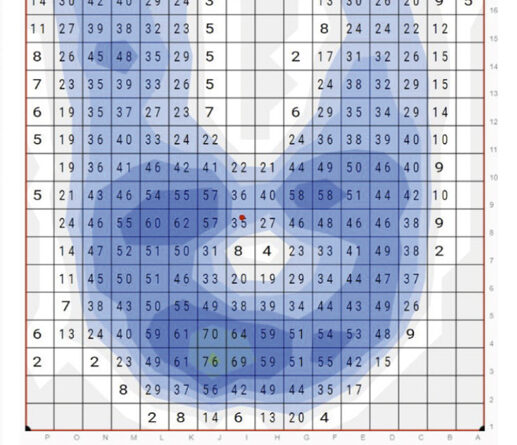

Die Software der Druckmessung gibt die Werte der einzelnen Drucksensoren in einem Raster, ähnlich einem Schachbrett, wieder (Abb. 2). Diese Informationen (Druckwert und Druckposition) werden verwendet, um die Formgebung des Modells zu generieren. Dazu wird das Raster in der CAD-Software nachkonstruiert und die Druckwerte lassen sich in dieses Raster importieren. Durch die Position der Druckwerte ergeben sich X- und Y‑Koordinaten und durch den Druckwert ergibt sich eine Z‑Koordinate. In der 3D-Darstellung der Druckwerte zeichnet sich damit bereits eine Gesäßkontur ab (Abb. 3). Da diese Form nicht zweckdienlich ist, werden die Druckwerte zuvor manipuliert und auf diese Weise die Formgebung modifiziert beziehungsweise gesteuert.

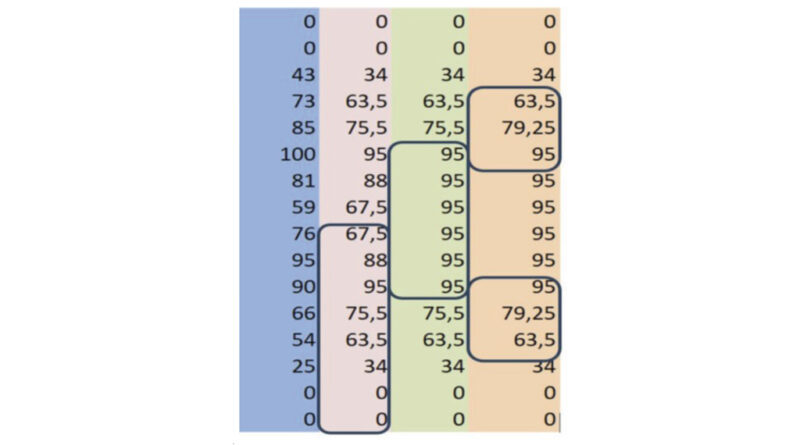

Die Manipulation wird zum einen vorgenommen, um das Modell zu glätten und eine Symmetrie herzustellen. Zum anderen ist in der 3D-Darstellung ein Tal zwischen den Druckspitzen der TI zu erkennen. In diesem Bereich darf kein Druck entstehen, daher muss das Tal „überbrückt“ werden. Im letzten Schritt wird die Fläche der TI vergrößert, um die Bewegungen des Tubers zu berücksichtigen. Die Manipulation verläuft somit im Wesentlichen in drei Schritten (Abb. 4).

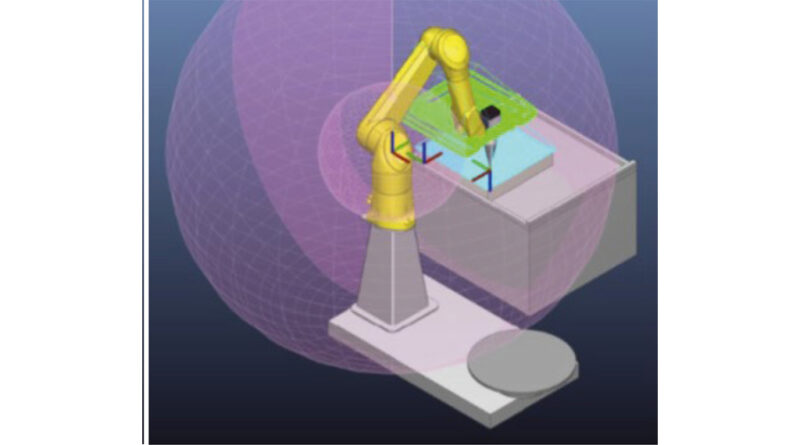

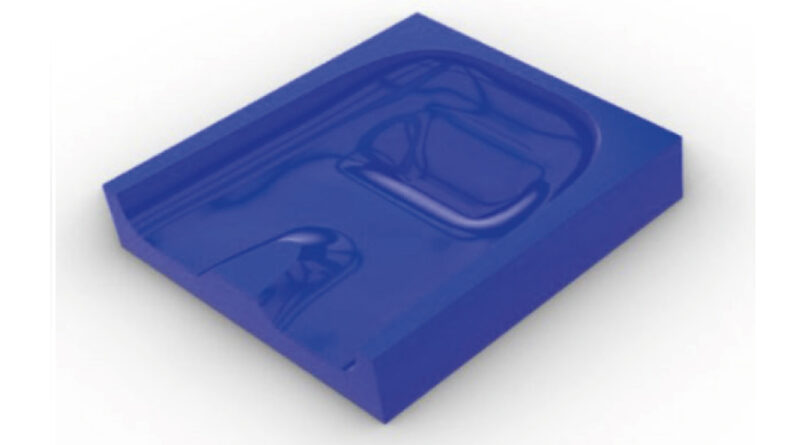

Nach Manipulation der Druckdaten fließen diese in das Modell ein. Daraus ergibt sich die Anordnung der Koordinatenpunkte. Diese werden genutzt, um Kurven zu erzeugen. Die Kurven wiederum dienen dazu, die Sitzfläche zu generieren (Abb. 5). In den weiteren Schritten wird die Sitzkontur für die Konstruktion des vollständigen Sitzelements verwendet, welches im Anschluss mittels Fräsroboter gefertigt wird (Abb. 6, 7).

Ergebnisse

Die erste Druckmessung (Abb. 8) wurde unter Verwendung eines flachen, 30 mm starken Schaumstoffpolsters durchgeführt. Hierbei sind die Spitzendruckbereiche der TI deutlich zu erkennen. Die zweite Druckmessung unter Verwendung des konturierten Sitzelements zeigt eine deutliche Veränderung in diesen Bereichen auf (Abb. 9).

Im Allgemeinem haben der mittlere Druckwert sowie die Standardabweichung abgenommen, während sich die Kontaktfläche vergrößert hat (Tab. 1).

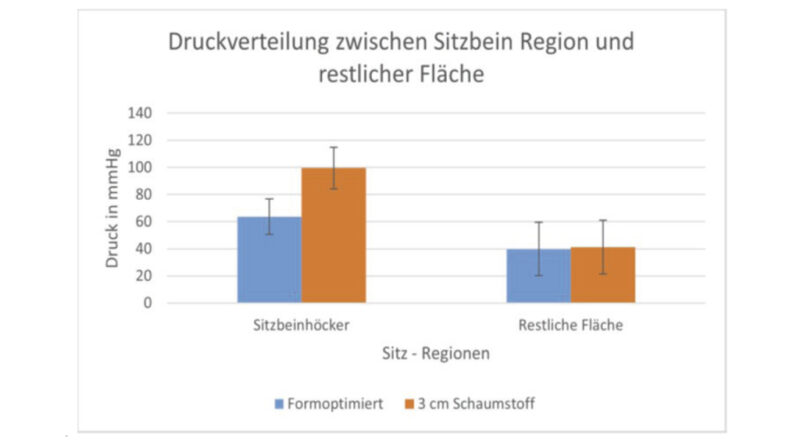

Im Folgenden wird speziell der Bereich des Tuber ischiadicum betrachtet. Hierzu wurden die vier benachbarten Quadranten, welche die höchsten Druckwerte aufweisen, als Sitzbeinhöckerregion definiert. Die restliche Fläche stellt somit eine zweite Region da. Beide Regionen werden im Folgenden betrachtet (Abb. 10).

Die Druckwerte der Sitzbeinhöckerregion des formoptimierten Sitzkissens weisen deutlich niedrigere Druckwerte auf als dieselbe Region des Schaumstoffs. Die restlichen Flächen haben keine große Differenz zueinander. Alle Flächen weisen eine hohe Standardabweichung auf.

Diskussion

Das formoptimierte Sitzelement weist einen um 7,2 % (ca. 3 mmHg) niedrigeren mittleren Druckwert auf. Zeitgleich erhöht sich die gesamte Fläche um 7,3 % (ca. 120 cm²). Das deutet darauf hin, dass sich der Druck proportional zur Fläche verändert. Eine höhere Anlagefläche senkt somit den mittleren Druckwert. Die Standardabweichung bei dem formoptimierten Sitz reduziert sich um 12,6 % (ca. 2 mmHg). Das verdeutlicht, dass sich die Druckwerte dem Mittelwert annähern und sich somit auch hohe Werte reduzieren.

Die Druckverteilung zwischen Sitzbeinhöcker und restlicher Fläche zeigt auf, dass der mittlere Druckwert der TI sich bei dem Formkissen um 36,10 % (39,9 mmHg) reduziert hat. Bei der Betrachtung der Spitzenwerte zeigt sich, dass dieser sich bei dem Formkissen im Bereich der TI um 33,10 % (42 mmHg) reduziert hat.

Die Reduktion des Spitzenwertes sowie der Mittelwerte im Bereich der Sitzbeinhöcker dokumentieren relativ klar, dass die Formgebung der Druckentlastung und somit auch der Dekubitusprävention dienen können.

Bei weiterer Betrachtung wird jedoch auch deutlich, dass der höchste Druckwert des formoptimierten Sitzkissens nicht mehr im Bereich der TI ist, sondern im Bereich der restlichen Fläche. Da neben dem Sitzbeinhöckern weitere Risikostellen im Bereich des Gesäßes vorhanden sind, ist hier kritisch zu hinterfragen, wo genau diese Druckspitze lokalisiert ist.

Limitation

Der Versuchsaufbau mit einem Probanden hat generell keine hohe Aussagekraft.

Die Software der Messmatte zeigte zudem unterschiedliche Gewichtskräfte zwischen den beiden Messvorgängen an. Die verwendete Druckmessmatte kann tangentiale Druckeinträge nicht erfassen. Lediglich Normalkräfte wurden erfasst. Daher ist davon auszugehen, dass tangential einwirkende Kräfte bei dem formoptimierten Sitz häufiger aufgetreten sind, diese nicht erfasst wurden und so die Differenz entstanden ist. Daher wurde ein Korrekturfaktor ermittelt und angewendet. Wie exakt diese Korrektur ist, lässt sich abschließend nicht sagen.

Die Druckmatte kann sich auf die Eigenschaften des Sitzkissens auswirken. Beispielsweise kann die Matte Vertiefungen überspannen, wodurch die Eigenschaften des Sitzes verfälscht werden.

Fazit

Für diese Ausarbeitung wurde eine systematische Literaturrecherche durchgeführt, um die Ursachen von Dekubitus bei Rollstuhlfahrern zu verstehen und Anforderungen an ein optimales Druckbild zu ermitteln. Obwohl das ideale Druckbild nicht eindeutig festgelegt wurde, ließen sich grundlegende Anforderungen definieren. Ein Konzept für die Erstellung eines Sitzmodells unter Berücksichtigung dieser Anforderungen wurde entwickelt und an einem Probanden getestet.

Die Erstellung des Modells auf Basis von Druckmesswerten und Körpermaßen ist grundsätzlich möglich, wobei es zahlreiche Möglichkeiten zur Formgebung des Sitzelements gibt. In der Arbeit wurde exemplarisch eine Variante getestet. Ein strukturiertes Vorgehen bei der Druckwerte-Manipulation sowie der Einsatz der Konstruktionssoftware machen das Verfahren reproduzierbar. Durch Vorher-nachher-Messungen lassen sich Erfahrungen sammeln und zur Verbesserung des Verfahrens nutzen.

Weitere Forschungen, einschließlich Studien mit Probanden und Follow-up-Untersuchungen, sind erforderlich, um klare Vorgaben zur Druckverteilung zu erarbeiten.

Abschließend kann gesagt werden, dass das vorgestellte Konzept objektiv messbar und reproduzierbar ist und somit das Potenzial zur Verbesserung der Versorgungsqualität hat.

Der Autor:

Martin Rosanowski, B. Eng.

Teamleitung Reha-Sonderbau/

Digitale Fertigung

Schaub GmbH & Co. KG

Bötzinger Straße 55

79111 Freiburg

martin.rosanowski@schaub.eu

Begutachteter Beitrag/reviewed paper

Rosanowski M. Neuartiges Konzept der Modellerstellung eines Sitzelements zur Dekubitusprophylaxe. Orthopädie Technik, 2024; 75 (9): 42–45

Tabelle 1 Vergleich der Druckwerte sowie der Kontaktfläche.

| 30 mm Schaumstoff | Formoptimiert | |

|---|---|---|

| gesamte Kontaktfläche | 1527,32 cm² | 1648,12 cm² |

| mittlerer Druckwert | 43,801 mmHg | 40,63 mmHg |

| Standardabweichung des mittleren Druckwertes | 22,92 mmHg | 20,04 mmHg |

- Prothesenversorgung nach transhumeraler Osseointegration mit Pattern-Recognition-Steuerung – Fallbericht einer Systemumstellung — 14. Februar 2026

- Technologie und Funktionsweise des Prothesenkniegelenks Genium X4 — 13. Februar 2026

- Ein engagierter Leistungssportler mit Hemiparese und der Einsatz sensomotorischer Fußorthesen (SMFO) — 12. Februar 2026

- Dietmann D. Komplikationsmanagement bei Infektionen und Dekubitus. Trauma und Berufskrankheit, 2010; 12 (3): 243–249. doi: 10.1007/s10039-009‑1584‑0

- Braun M. Dekubitus. 2. Aufl., Berlin, Heidelberg: Springer, 1991

- Compernolle A. Eine mobile App für besseres Sitzverhalten und weniger Folgeerkrankungen bei Elektrorollstuhlnutzern. Orthopädie Technik, 2017; 67 (5): 32–37

- Braun M. Dekubitus. 2. Aufl., Berlin, Heidelberg: Springer, 1991

- Schempf M et al. Therapie und Prophylaxe von Dekubitalulzera – Teil 1. Orthopädie und Unfallchirurgie up2date 2012; 7 (1): 3–24. doi: 10.1055/s‑0031–1298233

- Braun M. Dekubitus. 2. Aufl., Berlin, Heidelberg: Springer, 1991

- Braun M. Dekubitus. 2. Aufl., Berlin, Heidelberg: Springer, 1991

- Lenzen-Großimlinghaus R. Dekubitus – eine vielschichtige Herausforderung. Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie, Early Access, 2022; 55: 61–72. doi: 10.1007/s00391-021–02002‑6

- Bauernfeind G. Dekubitusprophylaxe und ‑behandlung: Praxisleitfaden zum Expertenstandard Dekubitusprophylaxe in der Pflege. 1. Aufl., Stuttgart: Kohlhammer, 2014

- C.-T. Li CT et al. Biomechanical evaluation of a novel wheelchair backrest for elderly people. Biomedical Engineering Online, 2015; 14: 14. doi: 10.1186/s12938-015‑0008‑6

- Tederko P et al. Influence of wheelchair footrest height on ischial tuberosity pressure in individuals with paraplegia. Spinal Cord, 2015; 53: 471–475. doi: 10.1038/sc.2014.242

- Sörensen N. Ist ein Sitzkissen nur Dekubitusprophylaxe? Orthopädie Technik, 2021; 72 (9): 50–57

- Tam EW et al. Pelvic movement and interface pressure distribution during manual wheelchair propulsion. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 2023; 84 (10): 1466–1472. doi: 10.1016/s0003-9993(03)00269–7

- Makhsous M et al. Finite element analysis for evaluation of pressure ulcer on the buttock: development and validation. IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering, 2007; 15 (4): 517–525. doi: 10.1109/TNSRE.2007.906967

- Peko Cohen L, Gefen A. Deep tissue loads in the seated buttocks on an off-loading wheelchair cushion versus air-cell-based and foam cushions: finite element studies. International Wound Journal, 2017; 14 (6): 1327–1334. doi: 10.1111/iwj.12807

- Silber G. Eine neue Methode in der präventiven Biomechanik – Biomechanische Formoptimierung von Liege- und Sitzoberflächen mit Menschmodellen. Orthopädie Technik, 2013; 64 (3): 48–53

- Shin H et al. Pressure Relieving Effect of Adding a Pelvic Well Pad to a Wheelchair Cushion in Individuals With Spinal Cord Injury. Annals of rehabilitation medicine, 2018; 42 (2): 270–276. doi: 10.5535/arm.2018.42.2.270

- Crane B, Wininger M, Call E. Orthotic-Style Off-Loading Wheelchair Seat Cushion Reduces Interface Pressure Under Ischial Tuberosities and Sacrococcygeal Regions. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 2016; 97 (11): 1872–1879. doi: 10.1016/j.apmr.2016.04.004

- Perkash I, O’Neill H, Politi-Meeks D, Beets CL. Development and evaluation of a universal contoured cushion. Paraplegia, 1984; 22 (6): 358–365