Einleitung

Bei Schaftsystemen, die den Sitzbeinast miteinbeziehen, kommt es häufig zu Problemen im Bereich der Kontaktpunkte. Auch die Nähe zum Hygienebereich sowie eventuelle Einschränkungen in der Bewegungsfreiheit sind nachteilig. Die Schaftformen können sich zudem negativ auf den Sitzkomfort auswirken1 2.

Beim Fahrradfahren bereiten oft die konstruktiv notwendigen An- oder Abstützungspunkte am Sitzbeinast Probleme, da diese mit dem Sattel in Kontakt kommen. So beschreiben Anwender:innen immer wieder, dass sie am Sattel hängenbleiben oder in ihrer Sattelwahl eingeschränkt sind. Sportler:innen verzichten daher entweder ganz auf einen Prothesenschaft oder tragen Sonderkonstruktionen, die nicht mit dem Sattel kollidieren.

Klassische und bisherige subischiale Schaftsysteme haben ihren höchsten Reduzierungswert in der Schafteintrittsebene (Ø 2,5–3,5 %), der nach distal abnimmt. Sie wirken so dem Kompressionsstrumpfprinzip entgegen, was gerade bei Patient:innen, die zum Zeitpunkt ihrer Amputation unter einer Gefäßerkrankung leiden (ca. 73 %), kritisch zu betrachten ist3.

Diese Vorgehensweise ist jedoch notwendig, damit sich bisherige subischiale Schaftsysteme entweder durch eine muskuläre Verblockung und/oder hohe Reduzierwerte von bis zu 6 % stabilisieren können und es nicht zu einer ungewollten Rotation des Schaftes um den Stumpf oder zu einem Shifting kommt4 5.

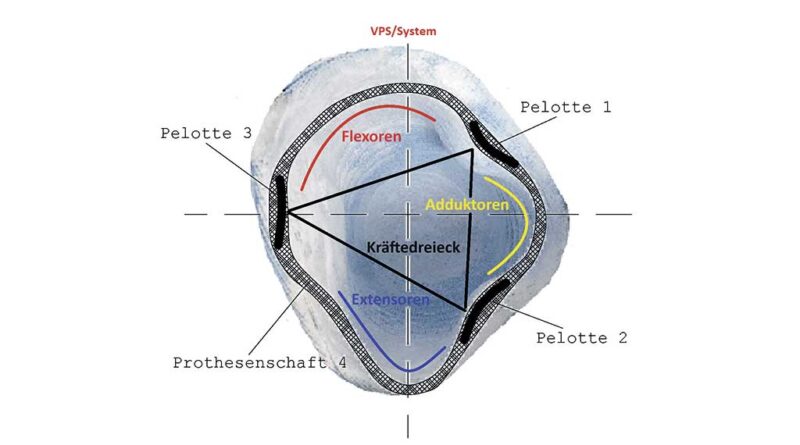

Das subischiale VPS-System verfolgt hier einen neuen Ansatz, denn durch die Konstruktion eines Kräftedreiecks in den Ruhezonen zwischen den Hauptmuskelgruppen ist der Schaft bereits in Ruhe stabil (Abb. 1). Dies geschieht schon beim Abdruck unter Zuhilfenahme eines speziellen Abdruckgerätes, dem „Dimplematen“ (Abb. 2). So wird gewährleistet, dass es nur zu einer Volumenverschiebung und nicht zu einer Volumenreduktion kommt. Da in der Schafteintrittsebene also nicht über Volumenreduktion und/oder Muskelverblockung der Prothesenschaft in Position gehalten werden muss, ist hierzu keine gesonderte Reduktion des Volumens in diesem Bereich notwendig, mit Ausnahme jener, die zur Einhaltung des Kompressionsstrumpfprinzips nach einer eigens hierfür entwickelten Reduktionstabelle ermittelt wird. Diese orientiert sich an der RAL-GZ 387/16 und gewährleistet so Kraftschlüssigkeit und Haftung des Prothesenschaftes im Steuerungs- und Endbereich. Bei diesem „Kompressionstrumpfprinzip“ liegt der geringste Reduzierwert in der Schafteintrittsebene (Ø 0,8–1,1 %) und nimmt nach distal zu. Diese revolutionäre Herangehensweise wurde bisher in keiner anderen mir bekannten Schafttechnik beschrieben. Hierbei wird die Annäherung an das hydrostatische Prinzip umgesetzt, wodurch sich die Gewebsübergänge fließend darstellen und dem Punkt Rechnung getragen wird, dass ca. 73 % aller Amputierten zum Zeitpunkt ihrer Amputation an einer Gefäßerkrankung leiden (Abb. 3). Das Ziel der Befragung ist, diese völlig neue Herangehensweise durch den/die Anwender:in bewerten zu lassen.

Methode

Um das VPS-System besser einordnen zu können und das Wirkprinzip zu überprüfen, wurde ein anonymisierter Fragebogen7 entwickelt, der die Einschätzung der VPS-Anwender:innen zu diesem System im Vergleich zu deren bisherigen Schaftversorgungen widergibt. Die von Vogel Orthopädie Technik zertifizierten Orthopädietechniker:innen werden gebeten, den Fragebogen nach mindestens einmonatiger Tragezeit gemeinsam mit dem/r Anwender:in auszufüllen. Alle Anwender:innen kamen mit den bisherigen Versorgungen zurecht. Der Wunsch, das VPS-System zu testen, barg vor allem die Hoffnung, den Schaftkomfort verbessern zu können. Ein grundlegendes Bedürfnis, das sich in mehreren Befragungen bereits widergespiegelt hat8 9.

In einer Querschnittuntersuchung wurden so die ersten 30 Versorgungen von insgesamt neun zertifizierten Unternehmen bis Mitte Februar 2024 ausgewertet. Sie geben Hinweise auf:

a) Anwender (Alter, Mobilitätsgrad etc.)

b) Allgemeine Zufriedenheit

c) Vergleich mit dem bisherigen Schaftsystem

d) Gangmechanik Stabilität

e) Fazit des Anwenders

Ergebnisse

Zu a): Ausgewertet wurden 30 Fragebögen. Die Anwender:innen waren im Durschnitt 53 Jahre alt, wogen 94,2 kg und waren 175 cm groß. Der Mobilitätsgrad lag im Mittel bei 2,7 und die angegebene Stumpflänge war < 2/3 und > 1/3 im Verhältnis zur kontralateralen Seite. 15 Befragte waren mit einem ramus‑, 12 mit einem sitzbeinumgreifenden Prothesenschaft und drei Teilnehmer mit einem subischialen System (MWK-Schaft) versorgt. Neun Anwender:innen hatten ein Locking System und 21 waren bereits mit einem Vakuumhaftschaftsystem versorgt, davon 16 mit Liner und fünf ohne. Die mediane Nutzung des VPS-Systems zum Zeitpunkt der Befragung betrug 13 Wochen (IQR5-47). Eine Sensitivitätsanalyse zwischen den beiden Gruppen mit einer Nutzungsdauer < 13 Wochen versus > 13 Wochen ergab keine signifikanten Unterschiede.

Zu b): Unter „Allgemeine Zufriedenheit“ (Abb. 4) wurde abgefragt, wie die Anwender:innen den VPS-Prothesenschaft im Alltag empfinden. Neben der allgemeinen Einschätzung wurden hier die Punkte „Passung am Stumpf“, „Gewicht der Prothese“, „Stehen“, „Gehen/Laufen“, „Sitzen“, „Gleichgewicht Stehen/Gehen“, „Erschöpfung“, „Anlegen“, „Schaftgröße“ und „Toilettengang“ abgefragt.

Im Mittel gaben 61 % der Anwender:innen die Beurteilung „deutlich besser“ (20 %) oder „besser“ (41 %) an. Dabei stechen mit einer klaren Gewichtung von 20 oder mehr Anwender:innen die Bereiche „Passform am Stumpf“, „Sitzen“, „Schaftgröße“ und „Toilettengang“ heraus. Leicht überdurchschnittlich mit > 15 bis < 20 Anwender:innen heben sich „Zufriedenheit im Alltag“, „Gehen“, „Gleichgewicht beim Gehen“, metabolische „Erschöpfung (deutlich weniger bzw. weniger)“ und „Anlegen der Prothese“ hervor.

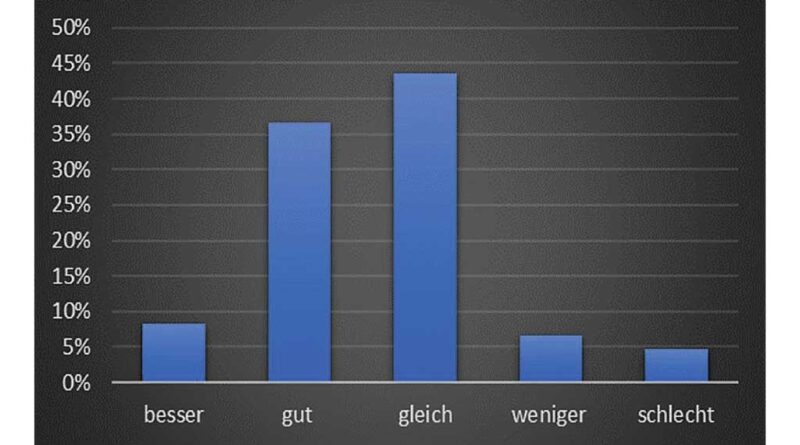

Zu c): Beim „Vergleich mit dem bisherigen Schaftsystem“ (Abb. 5) empfanden 68 % aller Anwender:innen die Punkte „Komfort/Bewegungsfreiheit“ als „besser“ (20 %) oder „gut“ (48 %). 25 % gaben „gleich“ an und lediglich 3 % „weniger“ bzw. „schlecht“. Dabei hoben sich insbesondere die Bereiche „Platz zum Hygienebereich“ und „Bewegungsfreiheit der einzelnen Bewegungsrichtungen“ positiv ab.

Zu d): Unter dem Punkt „Gangmechanik Stabilität“ (Abb. 6) wurden die Punkte „Stabilität in der Stand- und Schwungphase“, „natürliches Gangbild“, „Schwungbewegung“, „Bücken und Heben“ von den Anwender:innen beurteilt. Im Mittel empfanden 45 % die Punkte als „besser“ (8 %) oder gut (37 %). 44 % bewerten diesen Bereich mit „gleich“. 7 % gaben „weniger“ und 5 % „schlechter“ an. Insbesondere wurden hier die Aspekte die „Stabilität Schwungphase“ und „Schwungbewegung“ mehrheitlich als „deutlich besser“ oder „besser“ in Vergleich zur Standardversorgung empfunden.

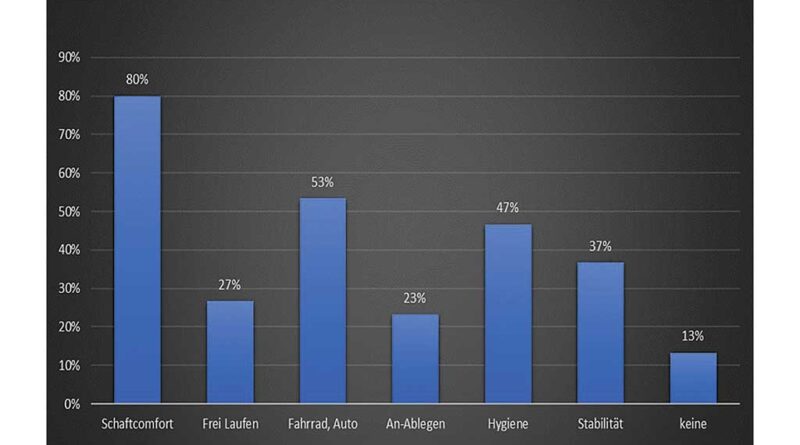

Als Fazit (Abb. 7) empfehlen 28 von 30 Anwender:innen das VPS-System weiter und nennen „Schaftkomfort“ (80 %), „Fahrrad-/Autofahren“ (53 %), und „Hygiene“ (47 %) als wesentliche Innovationspunkte und Gründe für ihre Entscheidung.

Schlussfolgerung

Vier der 30 Anwender:innen haben sich gegen eine Versorgung mit dem VPS-System entschieden. Gründe hierfür waren bei zwei Anwendern ein zu kurzer Stumpf (Femurlänge) einhergehend mit einer Instabilität im System und den daraus resultierenden Druckstellen. Bei den andern beiden Anwender:innen standen Schmerzen im Vordergrund sowie eine Ablehnung eines Vakuumhaftschaftsystems. Dennoch würden 28 Anwender:innen das Schaftsystem weiterempfehlen.

Die Auswertung der Ergebnisse zeigt: Die Versorgung mit einem VPS-System bringt den Anwender:innen folgende Vorteile: 1. Schaftkomfort, 2. Einfaches Fahrrad-/Autofahren, 3. Freiheit im Hygienebereich, 4. Stabilität des Schaftes und 5. Frei Laufen. Diese Bewertungen spiegeln sich in den einzelnen Bereichen wider. Die drei Anwender:innen, die bereits mit einem subischialen System versorgt waren, haben sich aufgrund der Eigenstabilität für das VPS-System entschieden.

Wegen der niedrigschwelligen Voraussetzungen (Vakuumhaftschaftsystem als Vollkontaktschaft ab geringer Endbelastungsfähigkeit, Mobilitätsklassen 1–4, ab mittellangem Stumpf) eignet sich das VPS-System für ein breites Patientenspektrum. Seine konstruktiven Elemente halten den Prothesenschaft – wie unter Punkt d), „Gangmechanik/Stabilität“, festgestellt – sowohl in der Ruheposition als auch beim Laufen sehr stabil. Ein „Shifting“, also die mediolaterale Verschiebung des Prothesenschaftes einhergehend mit dem Abhebeln der lateralen Anlage, ist in der Praxis kaum feststellbar. Die Anwendung des „Kompressionsstrumpfprinzips“ (Reduzierung des Stumpfvolumens auf Grundlage der RAL-GZ 387/1, also prozentual ansteigend von proximal nach distal) trägt der Tatsache Rechnung, dass rund 76 % der Anwender:innen zum Zeitpunkt der Amputation an einer Gefäßerkrankung litten.

Diskussion

Die Anzahl der multimorbiden und geriatrischen Patient:innen mit Oberschenkelamputationen nimmt stetig zu10. Die Mobilitätsklasse liegt hier in der Regel bei 1 bis 2. 13 Anwender:innen der vorgestellten Befragung fielen in diesen Mobilitätsbereich. Diese Anwendergruppe sitzt überwiegend und kann zum Toilettengang die Prothese häufig nicht selbstständig an- und ablegen. Durch die geringen Reduzierwerte in der Schafteintrittsebene, die nach distal zunehmen, lässt sich das VPS-System leicht an- und ablegen. Ebenso kommt besonders dieser Anwendergruppe die beschriebene Eigenstabilität des Systems zugute. Hier sollte man zukünftig untersuchen, ob der Schaftkomfort und die festgestellte Stabilität des VPS-Systems auch die Tragezeit sowie die Mobilität/Aktivität der Anwender:innen erhöhen.

Interessenkonflikt:

Der Autor ist für Vogel Orthopädie Technik, Hersteller des VPS-Systems, tätig.

Der Autor:

Tobias Vogel

Geschäftsführer Vogel Orthopädie Technik

Beethovenstr. 9

50226 Frechen

www.ot-vogel.de

Tel. +49 2234 6882673

Mobil +49 163 5511986

Begutachteter Beitrag/reviewed paper

Vogel T. Ergebnisse einer Anwenderbefragung zum subischialen VPS-Schaftsystem. Orthopädie Technik, 2024; 75 (5): 100–103

- Prothesenversorgung nach transhumeraler Osseointegration mit Pattern-Recognition-Steuerung – Fallbericht einer Systemumstellung — 14. Februar 2026

- Technologie und Funktionsweise des Prothesenkniegelenks Genium X4 — 13. Februar 2026

- iOrt – Entwicklung einer überwachenden Orthese mit neuartigem optischen Sensorsystem — 11. Februar 2026

- Das Pohlig-Bionic-Socket-System (PBSS) – Neue Perspektiven bei der Prothesenversorgung nach Oberschenkelamputation. Orthopädie Technik, 2014; 65 (5): 62–68

- Bethmann R. Biomechanische Einflussfaktoren auf funktionales Schaftdesign. Orthopädie Technik, 2020; 71 (8): 24–29

- Ernst J, Stinus H, Greitemann B, Lehmann W. Amputationen im Oberschenkelbereich. e.Medpedia, 2022. https://www.springermedizin.de/emedpedia/detail/orthopaedie-und-unfallchirurgie/amputationen-im-oberschenkelbereich?epediaDoi=10.1007%2F978‑3–642-54673–0_244 (Zugriff am 15.02.2024)

- Bethmann R. Biomechanische Einflussfaktoren auf funktionales Schaftdesign. Orthopädie Technik, 2020; 71 (8): 24–29

- Fatone S, Caldwell R. Northwestern University Flexible Subischial Vacuum Socket for persons with transfemoral amputation – Part 1: Description of technique. Prosthetics and Orthotics International, 2017; 41 (3): 237–245. doi: 10.1177/0309364616685229

- RAL Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e. V. Medizinische Kompressionsstrümpfe. Gütesicherung RAL-GZ 387/1, Bonn: RAL Deutsches Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung e. V., 2008. https://www.gzg-kompressionsstruempfe.de/uploads/media/RAL-GZ_387-1_Medizinische_Kompressionsstruempfe.pdf (Zugriff am 15.02.2024)

- Vogel Orthopädie Technik. Fragebogen zur Erhebung der Unterschiede zwischen bisherigen Schaftsystemen und dem VPS-System. https://om5106.n3cdn1.secureserver.net/wp-content/uploads/2024/02/Fragebogen.pdf (Zugriff am 15.02.2024)

- Turner S, McGregor A. Perceived effect of socket fit on major lower limb prosthetic rehabilitation: A clinician and amputee perspective. Archives of Rehabilitation Research and Clinical Translation, 2020; 2 (3): S100059

- Wetz HH. Bericht zum Prüfauftrag Klassifikation von Schaftsystemen und Stumpfbettungen. Münster: Klinische Prüfstelle für orthopädische Hilfsmittel, 2008

- Bemmer L. Behandlungsverlauf nach Amputationen an der unteren Extremität. Inaugural-Dissertation. Göttingen: Georg-August-Universität, 2020