1 SPZ-Westmünsterland, Christophorus-Kliniken, Coesfeld

2 Kompetenzzentrum Kramer, Papenburg

3 Sanitätshaus Gäher Orthopädie- und Rehatechnik, Münster

4 Siebeneck Orthopädietechnik, Münster

Konstruktionsmerkmale

Bei der dynamischen Unterschenkelorthese in Prepreg-Technik nach Hafkemeyer handelt es sich um eine Unterschenkelorthese mit anatomischer Fußfassung, tibialer Kondylenumgreifung und einer dorsal geführten Carbonfeder, die aus der plantaren Carbonfassung des Fußes hervorgeht.

Sie wird unter anderem in der Behandlung neuroorthopädischer Krankheitsbilder seit etwa 2006 in der täglichen Praxis eingesetzt, wobei jede Orthese eine individuelle Versorgung darstellt, die sich am Befund und Funktionsdefizit orientiert. Dabei spielen der Muskeltonus, die Beweglichkeit im oberen Sprunggelenk (Range of Motion, ROM), die muskuläre Funktionseinschränkung und das Therapieziel eine entscheidende Rolle.

Ein maßgeblicher Vorteil gegenüber konfektionierten Unterschenkelorthesen, die am Markt von verschiedenen Herstellern vorgehalten werden, besteht in der individuellen Konstruktion der Carbonfeder1. Diese endet nicht im Fersen-/Rückfußbereich, sondern sprießt fließend in den plantaren Rück-/Mittelfußanteil ein, nimmt dort die Korrekturkräfte formstabil auf, um dann übergangslos, individuell im langsohligen Vorfußbereich zusätzliche Energie zu speichern und abzugeben. Dadurch kommt es nicht zu einer Unterbrechung des Gangzyklus zwischen der Mid-stance‑, Terminal-stance- und Pre-swing-Phase. Bei der industriell gefertigten dorsalen Feder kann der Winkel im oberen Sprunggelenk nicht individuell eingestellt werden. Dieses Konstruktionsdetail ist essenziell, wenn eine indikationsbedingte Vorspannung der dorsalen dynamischen Feder gefordert ist. In Verbindung mit der vollkontaktigen befundgerechten Fußfassung und der tibialen Kondylenumgreifung, die zu einem Ringschluss am proximalen Unterschenkel führt, können so die ventralen und dorsalen Kräfte während des Schrittzyklus aufgenommen werden.

Bei spastisch gelähmten Patienten halten wir aus medizinischer Sicht die vollkontaktige Fußfassung in anatomischer Korrektur von OSG, USG, Längswölbung und Rückfuß für obligat erforderlich, um einerseits den Muskeltonus zu beeinflussen, die auftretenden Kräfte auf eine größtmögliche Fläche zu verteilen und auch die Wahrnehmung in der Körperperipherie für eine verbesserte Kontrolle und Tonusregulation sicherzustellen.

Ein weiterer Vorteil der dynamischen Unterschenkelorthese in Prepreg-Technik ist das geringe Gewicht und die Verwendung in Konfektionsschuhen, sodass auf Orthesenschuhe, die das Gewicht mitunter deutlich erhöhen, in den allermeisten Fällen verzichtet werden kann. Auch kann auf äußere Gelenkkonstruktionen (unilateral oder bilateral) verzichtet werden, da die Carbonfeder als „Gelenkäquivalent“ eingesetzt wird. Durch äußere Gelenkkonstruktionen wird das Volumen der Fußfassung derartig erhöht, dass in Konfektionsschuhen eine solche Versorgung nur in absoluten Einzelfällen genutzt werden kann. Der Patient ist in der Regel bei solchen Orthesenkonstruktionen auf die Verwendung von Orthesenschuhen angewiesen. Dieses wird bei Kindern und Jugendlichen als „Stigma“ interpretiert, sodass die Akzeptanz der Orthesenversorgung allein durch die Schuhversorgung hier durch die Verwendung von Orthesenschuhen eingeschränkt ist. Eine fehlende Akzeptanz der Hilfsmittelversorgung führt zu einer geringeren Tragezeit und damit auch zu einem geringeren therapeutischen Nutzen der Versorgung. Das Gesamtkonzept der dynamischen Unterschenkelorthesenversorgung verfolgt das Ziel, eine hohe Akzeptanz zu erreichen, dadurch die Tragezeit zu verlängern und so die Wirkungsmöglichkeiten der Orthesen zu erhöhen und vorzeitige operative Eingriffe hinauszuzögern oder gar unnötig zu machen. Die Erhöhung der Akzeptanz des Hilfsmittels konnte in den vergangenen 18 Jahren in der Praxis durch die regelmäßige klinische Kontrolle der Orthesenpassform und der dokumentierten Compliance in der neuroorthopädischen Ambulanz bewiesen werden. Fehlende Akzeptanz und eine Verschlechterung des Gangbildes durch die dynamische Unterschenkelorthese stellen im Versorgungsalltag unserer neuroorthopädischen Sprechstunde im Rahmen des SPZ (Sozialpädiatrisches Zentrum) und MZEB (Medizinisches Behandlungszentrum für Erwachsene mit Behinderung) eine absolute Ausnahme dar.

Die oben bereits erwähnte Individualisierung der dynamischen Unterschenkelorthese in Prepreg-Technik nach Hafkemeyer stellt viele Möglichkeiten bereit, auf die unterschiedlichen Ausprägungen der Befundsituation einzugehen.

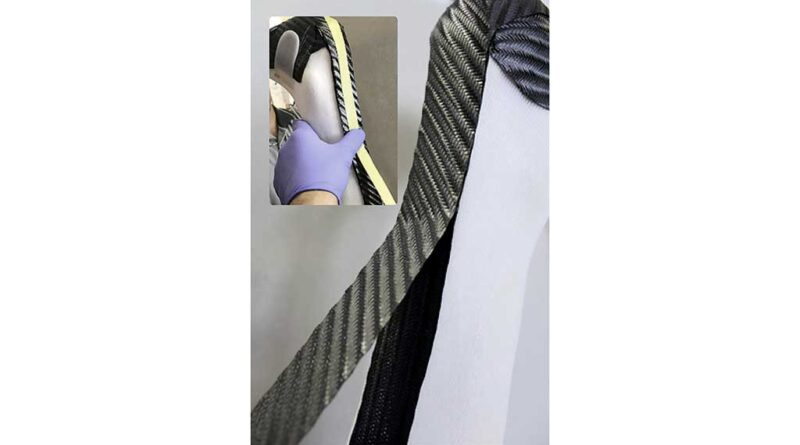

Dabei stehen verschiedene Lagetechniken bei der Anfertigung der Carbonfeder zur Verfügung. Das Carbonfasergewebe wird unter anderem bidirektional in einem 45°-Winkel, bidirektional in einem 90°-Winkel oder unidirektional in unterschiedliche Richtungen gelegt und in Verbindung mit Armierungsmaterialien kombiniert und individualisiert (Abb. 1). Hieraus ergibt sich zum einen die Flexibilität der Carbonfeder, zum anderen aber auch ihre Torsionsfähigkeit, wie sie gerade im Kleinkind- und Jugendalter häufig dringend erforderlich ist.

Die Torsion der Carbonfeder bietet im Alltag des Patienten deutlich mehr Möglichkeiten als z. B. eine monolaterale, rein starre Versorgung. Bei fixierten Gelenkskonstruktionen, die nur eine Bewegungsrichtung (Dorsalextension/Plantarflexion) zulässt, sind diese Möglichkeiten nicht gegeben2. Die Torsionsmöglichkeit führt zu einer freieren Mehrbewegung des Patienten, der durch die korrigierende vollkontaktige Fußfassung und die dynamische Unterschenkelführung bei jedem Schritt die Fehlstellung therapiert und hierdurch zusätzlich die bestehenden Tonusqualitäten beeinflusst (Reduktion der Spastik).

Nicht nur die tibiale Kondylenumgreifung, die in der Regel zirkulär mit ventralem Verschluss durchgeführt wird, kann in ihrer Kontaktfläche deutlich variiert werden. Großflächig, kleinflächig, lateral, ventral oder medial geschlossen sind Möglichkeiten, den proximalen Orthesenzuschnitt zu gestalten (Abb. 2).

Durch die medio-laterale, formschlüssige tibiale Kondylenumgreifung/-anstützung, kombiniert mit der dynamischen Torsionsspannung der Feder, kann eine Beeinflussung der Innen- und Außenrotation im Gangbild erreicht werden. Die knöchernen Strukturen der Tibia müssen aufgenommen werden, der Formabdruck in endgradiger Korrektureinstellung (Innen- oder Außenrotationeinstellung des Fußes) erfolgen, um so mit der dynamischen Torsionsmöglichkeit einen Einfluss auf die Steuerung der überbrückten Gelenke in der Schwungphase auszuüben.

Einschnürungen in die Wadenmuskulatur durch einen zu kurzen proximal endenden Orthesenrand und die damit verbundene Gefahr der Tonuserhöhung bei bestehender Spastizität können durch die tibiale Anstützung vermieden werden. Auch haben die Autoren inzwischen eine Konstruktion entwickelt, die vor allem für hemiparetische Patienten als „Einhänderzuschnitt“ gefertigt werden kann (Abb. 3).

Die weitaus größeren Varisationsmöglichkeiten befinden sich in der plantaren Gestaltung der Fußfassung, die als geschlossene plantare Versorgung, als Versorgung mit Torsionszuschnitt, aber auch so gestaltet werden kann, dass ein geteilter Vorfuß möglich wird mit unterschiedlich gestalteter Flexibilität des Carbonmaterials. Auch ist für verschiedene Gangabwicklungen über den 1. oder 5. Strahl eine Konstruktion möglich, sodass hier hochindividuell auf die Befundsituation des Patienten eingegangen werden kann (Abb. 4).

Grundsätzlich kann zu der Ausführung der plantaren Carbonvorfußfassung festgestellt werden, dass auch hier durch unterschiedliche Lagetechniken die Vorfußgestaltung erfolgen kann. Je flexibler der Vorfuß gestaltet wird, desto weniger kommt es zu einer rückhebelnden extendierenden Kraft auf das Kniegelenk. Da spastische Patienten jedoch häufig ein Extensionsdefizit während des Schrittzyklus im Kniegelenk zeigen, ist die Gestaltung eines verstärkten Vorfußhebels oftmals erforderlich, um ein extendierendes Moment über die Vorfußgestaltung auf das Kniegelenk ausüben zu können3.

Der Vorfuß ist ein wichtiges zusätzliches Konstruktionsdetail, um ein physiologisches, harmonisches Gangbild und/oder die Sicherung der Gelenkkette (OSG/Kniegelenk) in der späten Mid-stance-/Terminal-stance-Phase zu erreichen. Das Hüftgelenk wird unter anderem aktiv im Sinne der Extension durch die Sicherstellung einer verlässlichen, stabilen Basis (Vorfuß und dorsale Feder) unterstützt. Die Auswirkung der dynamischen Vorfußkonstruktion auf das Gangbild, von der Neutraleinstellung bis hin zur Dorsalextension der Zehengrundgelenke und deren individuellen Steifigkeit, wird häufig unterschätzt4.

Durch die Einstellung der Zehengrundgelenke in Dorsalextension mit zusätzlicher Zehenbank/-rolle können eine Tonusregulation auf die kurze Fuß- und Wadenmuskulatur ausgeübt und die spastischen Tonusverhältnisse positiv moduliert werden. Entgegengesetzt kann durch die Einstellung der Zehengrundgelenke in Neutralposition (z. B. Null-[0]-Grad), in dem Übergang von der späten Mid-stance‑, Terminal-stance- bis zur Pre-swing-Phase, durch den dynamischen Vorfuß konstruktiv zusätzliche Energie gespeichert und die Gangabwicklung physiologisch unterstützt werden. Somit wird die Schrittabfolge nicht wie bei der Industriefeder konstruktionsbedingt durch den fehlenden dynamischen Vorfuß unterbrochen, sondern harmonisch bis zur Zehenablösung energiespeichernd weitergeleitet.

Die oben erwähnte Variation der Prepreg-Feder umfasst nicht nur die Art der Carbonlagen, sondern auch die konstruktive Gestaltung, die aus der plantaren Fußfassung hervorgeht (distaler Verlauf). Sie kann medial, lateral, aber auch medio-lateral gestaltet werden (Abb. 5), wodurch vor allem eine zusätzliche „Längenzugabe“ der Fußkonstruktion vermieden wird. Durch die rein dorsal geführte Carbonfeder kommt es zu einer Längenzunahme der Fußkonstruktion, die dennoch weiterhin mit Konfektionsschuhen versorgbar ist. Die am Markt erhältlichen Carbonfedern (Spring Carbonfeder/Carbon Ankle seven) führen bei Kindern und Jugendlichen häufig zu einer derartigen „Verlängerung“ der Fußfassung, sodass die Schuhgröße deutlich höher gewählt werden muss als ursprünglich notwendig ist. So kann allein durch die Gestaltung der Carbonfeder vermieden werden, dass auf Orthesenschuhe zurückgegriffen werden muss.

Die oben erwähnte vollkontaktige Fußfassung kann variiert werden, wenn der Muskeltonus dieses zulässt. Dabei kann dann ein sog. Turnschuhzuschnitt der Fußfassung gewählt werden, bei dem die Malleolengabel freigelegt ist. Dieser Turnschuhzuschnitt (Abb. 6) sichert jedoch die weitestgehende vollkontaktige Fußfassung und somit auch die zirkuläre Umgreifung des Fußes, der in der Orthese somit ausreichend fixiert werden kann.

Handelt es sich z. B. nur um eine diskrete distale Tonuserhöhung oder um eine schlaffe Lähmung bei Fußheberparese, kann auch in seltenen Fällen eine plantare Fußfassung ausreichend sein (Abb. 6), die dann jedoch zur Herstellung einer vollkontaktigen Fußfassung obligat mit einem passgerechten, auf dem Fußrücken formschlüssig verschließbaren Schuh genutzt werden muss, um den Fuß in der plantaren Fassung fixieren zu können. Locker angelegtes Schuhwerk führt zu einem Wirkungsverlust.

Die Fußfassung selbst kann in verschiedenen Materialausführungen gestaltet werden, wobei in der täglichen Praxis häufig eine Copolymerfassung, eine Streifyflexfassung oder eine Kombination aus Copolymer- und Streifyflex (Co-flex) angewendet wird. Aber auch eine Filz-Leder-Kombination oder die klassische Walklederfußfassung ist unverändert eine Möglichkeit, die vor allem bei einem stark schweißigen Fuß und rigiden Muskeltonus Verwendung findet. Die Fußfassung wird entweder ohne Fütterung, mit Leder, Stoff oder Softshell ausgestattet (Abb. 7), um auch hier eine entsprechend der Hautempfindlichkeit geeignete Lösung für den jeweiligen Befund anbieten zu können.

Einen nicht zu unterschätzenden Einfluss haben der Orthesenboden im Konfektions- oder Orthesenschuh und die Sohlenbeschaffenheit in Form und Shorehärte. Der Orthesenboden sollte in den meisten Versorgungen medial, lateral oder medio-lateral ausgeglichen werden. Genauso wichtig ist der vorkonfektionierte Schuboden in seiner taillierten oder ausgestellten (med./lat.) Form und seiner Shorehärte. Die Bodenreaktionskräfte sind so beeinflussend groß, dass dadurch erhebliche Gangbildveränderungen in physiologischer, aber auch in pathologischer Richtung entstehen können. Aus diesem Grund ist es obligat erforderlich, dass der Schuh in das Versorgungskonzept eingebunden wird, um die größtmögliche Gangbildverbesserung im Zusammenspiel von Orthopädie- und Orthopädieschuhtechnik zu erlangen.

Indikationen

Die dynamische Unterschenkelorthese in Prepreg-Technik nach Hafkemeyer wird vor allem bei unilateralen und bilateralen Cerebralparesen (GMFCS Level II, III und IV) angewendet, wobei auch bei stärksten Tonuserhöhungen mit einschießender Spastizität und dystonen Bewegungsstörungen eine Versorgung in Carbontechnik auch bei nicht gehfähigen Patienten angewendet werden kann. Der einschießende spastische Muskeltonus kann dann durch die Flexibilität der Carbonfeder „ausweichen“ und bei nachlassender muskulärer Spannung durch die Carbonfeder wieder in die anatomische Korrektur des Fußes zurückgeführt werden5. Die klassische spastische Hemiparese, wie sie z. B. bei Apoplex-Patienten vorliegt, lässt sich mit Hilfe der dynamischen Unterschenkelorthese oftmals hervorragend behandeln, sodass aus einem retrograden Gangbild ein anterogrades Gangbild resultiert, das mit angelegter Orthese zu einer nahezu unauffälligen Gangabwicklung mit primärem Fersenbodenkontakt und sekundärem Vorfußkontakt führt6. Das retrograde Belastungsbild bei unversorgten Apoplex-Patienten führt zu einer primären Vorfuß- und sekundären Fersenbelastung, sodass hier mit Hilfe der Carbonfeder oftmals sehr erfolgreich auf die Gangqualität und Gangsicherheit eingewirkt werden kann7 (s. Video 1).

Bei den bilateralen Cerebralparesen geht es im Wesentlichen um eine beidseitige Versorgung (Diparese/Tetraparese), wobei die Carbonfeder je nach Tonusqualität individuell seitenunterschiedlich gefertigt werden kann (s. Video 2).

Eine weitere Indikation zur Anwendung der dynamischen Unterschenkelorthese in Prepreg-Technik ist das Krankheitsbild der Multiplen Sklerose (MS) und der hereditären motosensorischen Neuropathie (HMSN), die durch die vollkontaktige Fußfassung die anatomische Korrektur des Fußes sicherstellt und auch unter Belastung das Korrekturergebnis gewährleistet. In der Vergangenheit konnten wir durch die Anfertigung dynamischer Unterschenkelorthesen bei HMSN die Befundsituation wachstumslenkend beeinflussen und so operative Korrekturverfahren zeitlich hinauszögern (s. Video 3).

Auch haben wir inzwischen HMSN-Patienten, die ihre Gehfähigkeit eingebüßt haben, da die Fußfehlstellung derartig zugenommen hat, dass nur noch eine Mobilisation im Kniegang möglich war. Hier ist durch den langen Carbonfederhebel eine maximale Korrektur beider Füße möglich, um so bis zu einer operativen Behandlung die selbstständige Steh- und Gehfähigkeit der Patienten zu erhalten (s. Video 4).

Bei Spina-bifida-Patienten kommt es durch die schlaffe Lähmung in der Körperperipherie zu einer deutlich reduzierten bis fehlenden Push-off- oder Abdruckphase (Plantarflexion) in der Pre-swing-Phase und oftmals zu einer lähmungsbedingten Fußfehlstellung im OSG und USG, die durch die vollkontaktige Fußfassung korrigiert werden kann. Diese Korrektur sichert dann auch die anatomische Kongruenz der Gelenkflächen unter Belastung, wodurch die Bewegungsabläufe für diese Kinder mit Hilfe der dynamischen Unterschenkelorthese in Prepreg-Technik verbessert werden können (s. Video 5).

Auch schwergradige kongenitale Klumpfüße, die z. B. nach mehrfachen operativen Behandlungen in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, und auch schwerstgradig dekompensierte Knick-Senk-Füße mit Statikverlust bei extremer muskulärer Hypotonie können mit einer dynamischen Carbonfeder so versorgt werden, dass die Dynamik im Gangbild verbessert wird. Dies gelingt durch die weitestgehende Wiederherstellung der Gelenkkongruenz, wodurch die Muskulatur wieder physiologisch arbeiten kann (s. Video 6).

Durch die Carbonfeder ist es möglich, am Ende der mittleren Standphase eine energierückgebende Kraft zu entwickeln, die die Gangabwicklung erleichtert und das lähmungsbedingte oder tonusbedingte Defizit kompensiert bzw. ausgleicht.

Auch bei weiteren Indikationen wie z. B. nach Polytrauma oder inkompletter Querschnittslähmung kann die dynamische Unterschenkelorthese nach Hafkemeyer mit ihren spezifischen Stärken zur Gang- und Mobilitätsentwicklung eingesetzt werden (s. Video 7 und Video 8).

Fazit

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass durch die Erfahrungen der letzten 18 Jahre die Anwendung dynamischer Unterschenkelorthesen in Prepreg-Technik bei neuroorthopädischen/neuromuskulären Krankheitsbildern als Erfolg in der orthetischen Versorgung gewertet werden kann, da das Gewicht der Orthese zwischen 150 und 250 g bei Kindern und bei Erwachsenen zwischen 250 und 400 g liegt. Dies bedeutet, dass eine Versorgung mit monolateralem Gelenk je nach Konstruktion um 50–100 % schwerer ist als die beschriebene dynamische Unterschenkelorthese. Selbst bei Konstruktionen, die mit einem knieübergreifenden Oberschenkelschaft ausgestattet werden müssen, liegt das Gewicht der Orthese häufig nicht höher als 600–900 g. Somit ist die Integration der Orthesenversorgung in das Bewegungskonzept und Körperschema gegenüber schwereren Orthesenkonstruktionen deutlich erleichtert. Auch die Verwendung von Konfektions- statt Orthesenschuhen begünstigt die Akzeptanz der Hilfsmittelversorgung erheblich.

Zu einer erfolgreichen Versorgung gehört die korrekte Hilfsmittelabnahme durch den Verordner. Wohl wissend, dass dies in der täglichen Praxis leider nicht ausreichend durchgeführt wird, halten wir es jedoch bei kostenaufwendigen Versorgungen für dringend erforderlich.

In unseren neuroorthopädischen Sprechstunden im SPZ (Sozialpädiatrisches Zentrum) Westmünsterland Coesfeld, im SPATZ (Sozialpädiatrisches Ambulanz- und Therapiezentrum) am Ludmillenstift Meppen und im MZEB (Medizinisches Zentrum für Erwachsene mit Behinderung) der Christophorus-Kliniken Coesfeld erfolgt nicht nur die exakte Formulierung der Verordnung „dynamische Unterschenkelorthese in Prepreg-Technik (nach Hafkemeyer) nach Gipsabdruck, vollkontaktige Fußfassung in anatomischer Korrektur von OSG, USG, Längswölbung und Rückfuß, tibiale Kondylenumgreifung … (fakultativ: Fersensprengung, vorfußpronierend/-supinierend, vorfußverstärkend etc.)“, sondern auch die medizinische Hilfsmittelabnahme nach einer Erprobungsphase im Alltagsgebrauch. Diese Hilfsmittelabnahme erfolgt in der Regel 4–6 Wochen nach Fertigstellung des Hilfsmittels. Zu diesem Zeitpunkt können dann noch eventuell notwendige „Feinanpassungen“ vorgenommen werden. Insbesondere wird das dazu genutzte Schuhwerk geprüft und über mögliche Schuhzurichtungen entschieden, die die Wirkung der Orthesen noch optimieren können. „Vor- oder rückverlagerte Ballenrolle, medialer/lateraler Schuhbodenausbau, Schleppabsatz, Schleifspitzen“ können im Rahmen des „Feintunings“ notwendig sein, um die Qualität des Gangbildes zu steigern.

Ein Zusammenwirken von Arzt, Patient, Orthopädietechniker, Physio‑, Ergotherapeuten und Kostenträger auf Augenhöhe ist hier entscheidend für den Erfolg der Behandlung.

Für die Autoren:

Dr. med. Ulrich Hafkemeyer

Facharzt für Orthopädie, Kinderorthopädie, Physio- und Bobath-Therapeut

Christophorus Kliniken GmbH

Akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Münster

Südwall 22

48653 Coesfeld

drulihafkemeyer@aol.com

Begutachteter Beitrag/reviewed paper

Hafkemeyer U et al. Dynamische Unterschenkelorthese in Prepreg-Technik nach Hafkemeyer – Konstruktionsmerkmale, Indikationen, Variationsmöglichkeiten. Orthopädie Technik, 2024; 75 (4): 48–54

Video 1: Fallbeispiel unilaterale Cerebralparese

- 52-jährige Patientin mit spastischer Hemiparese links

- GMFCS-Level III

- bei zunehmender Gangunsicherheit

Video 2: Fallbeispiel bilaterale Cerebralparese

- 15-jährige Patientin mit beinbetonter Tetraparese

- GMFCS-Level II

- Zustand nach Frühgeburt (30. Schwangerschaftswoche)

Video 3: Fallbeispiel hereditäre motosensorische Neuropathie (HMSN)

- 73-jähriger Patient mit langsam progredienter Polyneuropathie

- komplette Fußheberparese links und rechts

- progrediente Gangunsicherheit bei initial strukturellem Spitzfuß beidseits

Video 4: Fallbeispiel Verdacht auf neurodegenerative Erkrankung mit Polyneuropathie

- 10-jähriger Patient mit beidseitiger Polyneuropathie

- Spitzklumpfuß beidseits

- Einschränkung der Gehfähigkeit

Video 5: Fallbeispiel Spina bifida

- 7‑jährige Patientin mit Spina bifida, mit häutig gedeckter Lipomeningomyelocele

- distale Teilparese der unteren Extremität

- statomotorische Entwicklungsverzögerung (Laufbeginn mit 30 Monaten)

Video 6: Fallbeispiel kongenitaler Klumpfuß

- 18-jährige Patientin mit kongenitalem Klumpfuß

- GMFCS-Level I

- zunehmende Verkürzung der Achillessehne links

Video 7: Fallbeispiel Zustand nach Polytrauma

- 28-jähriger Patient nach Polytrauma

- Zustand nach Ausriss der Nervenwurzel S1/S2 links

- schlaffe Lähmung linker Fuß

Video 8: Fallbeispiel Zustand nach inkompletter Querschnittslähmung

- 38-jährige Patientin mit Fraktur des 1. Lendenwirbels nach Treppensturz

- inkomplette Querschnittsverletzung des lumbalen Rückenmarks

- schlaffe Lähmung, keine Spastik

- Prothesenversorgung nach transhumeraler Osseointegration mit Pattern-Recognition-Steuerung – Fallbericht einer Systemumstellung — 14. Februar 2026

- Technologie und Funktionsweise des Prothesenkniegelenks Genium X4 — 13. Februar 2026

- Ein engagierter Leistungssportler mit Hemiparese und der Einsatz sensomotorischer Fußorthesen (SMFO) — 12. Februar 2026

- Hafkemeyer U, Gäher C, Kramer C. Dynamische versus starre Unterschenkelorthesenversorgung bei Hemiplegie und Diparese. Medizinische Orthopädische Technik, 2010; 130 (6): 57–62

- Hafkemeyer U, Gäher C, Kramer C. Dynamische versus starre Unterschenkelorthesenversorgung bei Hemiplegie und Diparese. Medizinische Orthopädische Technik, 2010; 130 (6): 57–62

- Wühr J, Tiemeyer K, Bosch K, Hafkemeyer U. Überprüfung der Wirksamkeit dynamischer Unterschenkelorthesen in Prepreg-Technik mittels 3‑D-Ganganalyse. Orthopädie Technik, 2015; 66 (12): 26–31

- Bosch K, Wühr J, Hafkemeyer U. Die Effektivität im Gang von ICP-Patienten. Orthopädie Technik, 2012; 63 (8): 21–23

- Hafkemeyer U et al. Gangbildverbesserung bei Cerebralparese am Beispiel der dynamischen Unterschenkelorthese in Prepreg-Technik nach Hafkemeyer. Orthopädie Schuhtechnik, 2017; 5

- Hafkemeyer U et al. Die Behandlung von Apoplex-Patienten mit der dynamischen Unterschenkelorthese in Prepreg-Technik nach Hafkemeyer. Orthopädie Schuhtechnik, 2018; 2

- Bosch K, Wühr J, Hafkemeyer U. Die Effektivität im Gang von ICP-Patienten. Orthopädie Technik, 2012; 63 (8): 21–23