Daten von 102 Teilnehmern wurden in der Intention-to-Treat-Analyse ausgewertet, Daten von 69 Teilnehmern standen für die Per-protocol-Analyse zur Verfügung. Mit dem C‑Brace verbesserte sich der BBS-Wert um 3,3 ± 6,3 Punkte (p < 0,0001). Deutlich weniger Teilnehmer wiesen BBS-Werte <40 auf, ein Wert, welcher auf ein erhöhtes Sturzrisiko hinweist (16 vs. 36, p = 0,018). Die Anzahl der Stürze verringerte sich im Mittel von 4,0 ± 16,8 auf 1,1 ± 3,3 (p = 0,002). Die Ergebnisse für Funktion, Mobilität und Lebensqualität zeigten mit dem C‑Brace deutliche Verbesserungen.

Die Verbesserungen des Sturzrisikos und der Mobilität sind auf die kontrollierte Kniebeugung während der Belastung des C‑Brace zurückzuführen und wirken sich positiv auf die Lebensqualität der Benutzer aus. Das C‑Brace stellt somit eine sichere und leistungsfähige Option für KAFO-Benutzer mit erhöhtem Sturzrisiko und eingeschränkter Mobilität dar.

Einleitung

Weltweit sind mehr als eine Milliarde Menschen von neurologischen Störungen wie z. B. Lähmungen der unteren Extremitäten betroffen1. Eine Lähmung kann durch Störungen oder Schäden des Zentralnervensystems (ZNS) nach einem Schlaganfall, nach Rückenmarkverletzung oder durch neuromuskuläre Erkrankungen (NMD) wie Poliomyelitis, motorische Neuropathien oder Muskeldystrophien verursacht werden. Orthesen, darunter Knie-Knöchel-Fuß-Orthesen (KAFOs), werden seit langem verwendet, um die Gehfähigkeit wiederherzustellen2 3.

Trotz der Fortschritte in der Orthetik sind gesperrte KAFOs nach wie vor der Stand der Technik für Personen mit muskulärer Knieinstabilität4 5 6 7. Diese verbessern zwar das Stehen und Gehen auf ebenem Untergrund, das Gangbild ist jedoch nicht physiologisch. Das Gehen in unebenem Gelände, an Hängen und auf Treppen mit einer gesperrten KAFO stellt eine große Herausforderung dar und führt zu einer übermäßigen Belastung der nicht betroffenen Seite8 9 10. Andere Orthesen, wie KAFOs mit rückverlagertem Gelenk und Standphasen-kontrollierte Orthesen (SCOs), sperren das Kniegelenk der Orthese während des Stehens effektiv und entriegeln es für einen freien, aber unkontrollierten Schwung. Auf ebenem Boden können beide ein nahezu vollständig physiologisches Gangmuster ermöglichen11 12. Stolpern, Schritte unterschiedlicher Länge, Änderungen der Gehrichtung und das Überwinden von unebenem Gelände, Steigungen und Treppen stellen jedoch weiterhin herausfordernde Aktivitäten des täglichen Lebens (ADL) dar.

Für diese Anwender bietet das C‑Brace, eine Mikroprozessor-gesteuerte Stand- und Schwungphasen-kontrollierte Orthese (SSCO) (s. Abb. 1), die optimale Behandlungslösung. Durch das hydraulische Kniegelenk, das Kniebeugungs- und ‑streckungswiderstände bietet, wird nicht nur nahezu physiologisches Gehen in allen Geländearten ermöglicht, sondern auch mehr Aktivität und Sicherheit gefördert. Das C‑Brace ermöglicht eine kontrollierte Kniebeugung bei Belastung des betroffenen Beins. Dies ist eine wichtige Funktion, die für den natürlichen reziproken Gang auf unebenen Oberflächen, wie zum Beispiel beim Abstieg von Rampen und Treppen sowie in unebenem Gelände, notwendig ist. Weitere Funktionen, die herkömmliche Orthesen nicht bieten, sind die kontrollierte Kniebeugung bei Gewichtsaufnahme zur Stoßdämpfung, die intuitive Standfunktion für sicheres und entspanntes Stehen sowie die Mikroprozessor-gesteuerte Schwungsteuerung, die das Gehen mit unterschiedlichsten Trittfrequenzen und Geschwindigkeiten unterstützt.

Zu den Vorteilen des C‑Brace gehören eine deutlich verbesserte Balance, eine schnellere Gehgeschwindigkeit sowie eine verbesserte Gehfunktion und ‑leistung. Anwender berichteten zudem über eine höhere Lebensqualität als bei traditionellen KAFOs13. In einer Studie wurden darüber hinaus signifikante Verbesserungen der von Patienten berichteten allgemeinen Orthesenfunktion, der Gehfähigkeit, der Gesundheit der betroffenen Gliedmaßen, des Wohlbefindens sowie der Leichtigkeit und Sicherheit bei der Durchführung von mehr als 20 verschiedenen ADLs festgestellt14.

Ziel dieser randomisierten, kontrollierten Crossover-Studie war es, die potenziellen Vorteile des C‑Brace gegenüber denen traditioneller Ganzbeinorthesen in einer großen Stichprobe von KAFO-Nutzern zu untersuchen. Die Haupthypothese dieser Studie war, dass KAFO-Nutzer bei der Verwendung des C‑Brace eine Verbesserung des Gleichgewichts und des Sturzrisikos zeigen würden. Die sekundäre Hypothese der Studie war, dass der Einsatz von C‑Brace die tatsächliche Anzahl von Stürzen reduzieren und die Mobilität, die Teilhabe und die Lebensqualität der Patienten im Vergleich zu traditionellen KAFOs verbessern würde.

Methoden

Diese Studie wurde an 13 Studienzentren in Deutschland, den USA, Österreich und den Niederlanden durchgeführt. Sie wurde von den jeweils zuständigen Ethikkommissionen genehmigt und bei Clinicaltrials.gov (NCT03906656) registriert. Der Einschluss der Teilnehmer begann im April 2019, die letzten Teilnehmer schlossen die Studie im August 2022 ab.

Potenzielle Teilnehmer wurden anhand ihrer medizinischen und/oder orthopädischen Vorbefunde ausgewählt. Nach schriftlicher Einverständniserklärung wurden die Teilnehmer auf Einschluss- und Ausschlusskriterien überprüft.

Einschlusskriterien:

- Patient wurde mit der Diagnostischen Testorthese (DTO) getestet und zeigte erfolgreich das Potenzial, C‑Brace nutzen zu können

- Patient hat einen BBS-Wert < 45

- Beeinträchtigung der unteren Extremität laut Indikation in der Gebrauchsanweisung

- Vorangegangene aktive und verlässliche Nutzung einer unilateralen oder bilateralen Versorgung mit einer KAFO oder SCO in den letzten 3 Monaten vor Einschluss

- Patient erfüllt die körperlichen Mindestvoraussetzungen, Gelenkmobilität, Beinachse und Kontrolle der Orthese

- Nutzer erfüllt die körperlichen und geistigen Voraussetzungen, um optische und akustische Signale sowie mechanische Vibrationen wahrzunehmen

- Die bestehende Muskelkraft der Hüftflexoren und ‑extensoren muss die Auslösung der Schwungphase ermöglichen (Kompensation durch Verwendung der Hüfte ist erlaubt)

- Patient erklärt sich bereit, C‑Brace für mindestens 1–2 Stunden pro Tag 5 Tage die Woche zu verwenden

- Patient ist ≥ 18 Jahre alt

- Patient ist fähig und willens, unabhängig sein Einverständnis zu geben

- Patient ist einverstanden, den Prozeduren innerhalb der klinischen Studie Folge zu leisten

Ausschlusskriterien:

- Patient ist nicht in der Lage, alle Studienbesuche zu absolvieren, oder ist unwillig/nicht in der Lage, den Anweisungen zu folgen

- Patient ist nicht in der Lage, die DTO zu nutzen

- Patient nutzt seine Orthese nicht für mindestens 1–2 Stunden pro Tag 5 Tage die Woche

- Patient mit einem Körpergewicht > 125 kg (eingeschlossen Körpergewicht + schwerstes getragenes Objekt)

- Patient mit Orthoprothese

- Patient mit Flexionskontraktur im Knie oder Hüftgelenk > 10°

- Patient mit unkontrollierter moderater bis schwerer Spastizität (moderate Spastizität ist relative Kontraindikation)

- Beinlängendifferenz > 15 cm

- Patient mit instabiler neurologischer, kardiovaskulärer oder pulmonaler Erkrankung oder Krebserkrankung

- Schwangerschaft

- Patient nutzt bereits C‑Brace

- Patient mit bekanntem Schwindel (Vertigo) oder Sturzhistorie, welche nicht in Bezug zu Orthesennutzung oder zur motorischen Behinderung steht

- Patient ist nicht mit einer Orthese versorgt

- Patient ist unfähig, selbstständig an ihn ausgehändigte Fragebögen zu beantworten; Patienten mit einer Beeinträchtigung der oberen Extremität dürfen verbal antworten

- Patient nimmt während der geplanten Dauer der Studie bereits an einer weiteren klinischen Studie teil

- Patient hat bereits an einer früheren C‑Brace-Studie teilgenommen

Der Screening-Prozess umfasste weiterhin eine Einschlussuntersuchung der Teilnehmer sowie einen Test mit der Diagnostischen Testorthese (DTO), um zu überprüfen, ob die Teilnehmenden in der Lage waren, das C‑Brace zu nutzen.

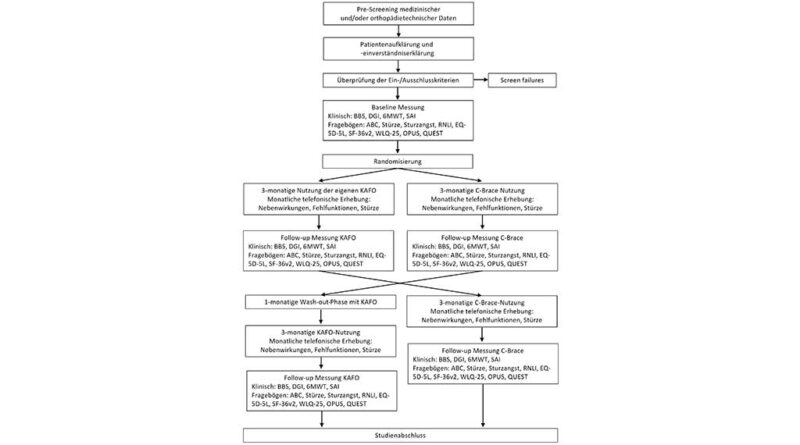

Personen, die alle Einschluss- und keines der Ausschlusskriterien erfüllten, wurden in die Studie eingeschlossen, und die demografischen Daten und die Krankengeschichte jedes Teilnehmers wurden dokumentiert. Die Teilnehmer durchliefen die Baseline-Untersuchung und wurden per Zufallsverfahren randomisiert, um die Studie entweder mit ihrer (eigenen) KAFO (LKAFO, POKAFO oder SCO) oder dem C‑Brace zu beginnen. Alle C‑Brace-Anpassungs- und Herstellungsprozesse wurden von zertifizierten Orthopädietechnikern vor Ort durchgeführt. In einem der beiden Behandlungsarme wurden die Teilnehmer zunächst für drei Monate mit dem C‑Brace versorgt. Danach wechselten sie in eine einmonatige Wash-out-Phase und für weitere drei Monate zu ihrer KAFO zurück. Im zweiten Behandlungsarm nutzten Teilnehmer, die nach der Randomisierung mit ihrer KAFO begannen, ihre bestehende Orthese drei Monate lang weiter und wechselten dann für drei Monate zur C‑Brace. Um eine minimale therapeutische Wirkung zu erzielen, mussten die Teilnehmer das C‑Brace während der Nutzung mindestens eine Stunde pro Tag an fünf Tagen in der Woche verwenden. Während des Anwendungszeitraums wurden jeden Monat telefonische Interviews durchgeführt, um unerwünschte Ereignisse, Gerätefehlfunktionen und Stürze zu erfragen. Die Nachuntersuchungen wurden am Ende jeder dreimonatigen Phase mit den KAFOs bzw. dem C‑Brace durchgeführt (Abb. 2).

Der primäre Endpunkt dieser Studie war die Berg Balance Scale (BBS), ein klinischer Test bestehend aus 14 Bewegungsaufgaben15 zur Beurteilung des Gleichgewichts mit der Orthese. In dieser Skala stehen höhere Werte repräsentativ für besseres Gleichgewicht. BBS-Werte < 45 deuten nachweislich auf ein erhöhtes Sturzrisiko bei älteren Menschen hin16 17. Werte < 40 hingegen stehen nachweislich für ein Sturzrisiko von fast 100 %18.

Zu den sekundären Endpunkten gehörten der Dynamic Gait Index (DGI), der 6‑Minuten-Gehtest (6MWT) und der Stair Assessment Index (SAI).

Weiterhin wurden bei den Teilnehmern folgende Parameter abgefragt:

- Vertrauen ins Gleichgewicht über die Activities-specific Balance Confidence Scale (ABC),

- Stürze über ein von den Teilnehmern dokumentiertes Falltagebuch,

- Sturzangst (im Innen- und Außenbereich) anhand von zwei Skalen,

- Wiedereingliederung und Teilhabe in die Gemeinschaft über den Reintegration into Normal Living Index (RNLI) 19,

- Gesundheitsbezogene Lebensqualität beim Einsatz unterschiedlicher Orthesen mithilfe des EQ-5D-5L,

- Lebensqualität über neun Dimensionen des SF-36v220,

- Arbeitseinschränkungen mithilfe des Fragebogens WLQ-25 sowie der

- Orthotics & Prosthetics User Survey (OPUS) und

- die Zufriedenheit mit unterstützender Technologie über den QUEST21 22.

Statistische Analyse

Die statistische Analyse wurde von der Firma „Stat-Up Statistical Consulting & Data Science GmbH“, München, Deutschland, durchgeführt.

Die Stichprobengröße für die Berg Balance Scale wurde basierend auf den Ergebnissen einer früheren klinischen Studie23 und einer unveröffentlichten Fallserie unter der Annahme einer Verbesserung von 6,6 Punkten in der BBS ermittelt. Unter Annahme einer Signifikanz von p < 0,05 und einer Power von 80 % ergab sich eine Mindeststichprobengröße von sieben Teilnehmern. Bei Stürzen ergab die Berechnung eine Mindeststichprobengröße von 44 Teilnehmern, um einen signifikanten Unterschied zwischen den Orthesen festzustellen. Unter der Annahme einer Dropout-Rate von 20 %24 25 wurde das Rekrutierungsziel auf mindestens 56 Teilnehmer festgelegt.

Alle Teilnehmer, die in eine Behandlungsgruppe randomisiert wurden, wurden in die Intention-to-Treat-Analyse (ITT) einbezogen, unabhängig davon, ob sie die Studie wie geplant abgeschlossen hatten oder nicht. Teilnehmer, die das Protokoll vollständig abgeschlossen hatten, wurden in die Per-Protocol(PP)-Analyse einbezogen. Teilnehmer, die das Studienprotokoll abgeschlossen, aber angegeben hatten, das C‑Brace durchschnittlich weniger als eine Stunde pro Tag verwendet zu haben, wurden von der PP-Analyse ausgeschlossen.

Fehlende Daten der ersten Baseline-Untersuchung wurden durch Screening-Daten vom selben Tag oder Daten aus der zweiten Baseline-Untersuchung, die innerhalb von zwei Tagen durchgeführt werden musste, ersetzt. Die Werte wurden für Patienten mit fehlenden und nicht fehlenden Daten für den BBS verglichen, um sicherzustellen, dass die Gruppen hinsichtlich des Ausgangsstatus vergleichbar waren.

In der Intention-to-Treat-Analyse können Datenpunkte bei den Follow-up-Visiten von Studienteilnehmern fehlen, da diese (1) verstorben waren, (2) für die Nachuntersuchung verloren gingen (lost-to follow-up LTFU), (3) die Studie abbrachen oder vom Prüfarzt aus der Studie ausgeschlossen wurden, (4) bei ihnen keine Follow-up-Visite durchgeführt wurde oder (5) sie die Follow-up-Visite nicht vollständig abschlossen. Die Anzahl der fehlenden Daten in den ITT- und PP-Analysen ist in Tabelle 2 aufgeführt. Fehlende Daten wurden mithilfe mehrerer Imputationen ergänzt26 27 28.

Qualitative Variablen wurden anhand von Gruppengrößen und ‑häufigkeiten beschrieben. Quantitative Variablen wurden mithilfe standardmäßiger deskriptiver Statistiken (Durchschnitt, Standardabweichung, Median, Minimum, Maximum, erstes und drittes Quartil) zusammengefasst. Absolute und prozentuale Veränderungen vom Baseline-Wert zu den Follow-up-Visiten wurden für jedes Outcome am Ende der drei Monate und für einen der beiden Behandlungsarme berechnet. Die Wirkung des C‑Brace im Vergleich zu KAFO wurde durch die Feststellung einer statistisch signifikanten Verbesserung der Berg Balance Scale bestimmt. In der konfirmatorischen Analyse wurde die folgende Nullhypothese getestet:

H0: Δ Berg Balance Scale < = 0

H1: Δ Berg Balance Scale > 0

Um die Hypothese eines erwarteten Effekts in eine Richtung zu testen, wurde ein einseitiger gepaarter t‑Test verwendet. Die p‑Werte wurden mit der Holm-Bonferroni-Methode korrigiert. Die konfirmatorische Analyse des primären Wirksamkeitsendpunkts wurde für die Intention-to-Treat-Population durchgeführt.

Analysen für die sekundären Outcomes wurden sowohl für die Intention-to-Treat-Population als auch für die Per-Protocol-Population durchgeführt.

Ergebnisse

Die demografischen Daten der Teilnehmer sind in Tabelle 1 gelistet. Aufgrund der Auswirkungen der Covid-Pandemie umfasste die Studie eine Kohorte vor und nach der Pandemie. Insgesamt wurden 149 Teilnehmer eingeschlossen, 102 Teilnehmer wurden randomisiert und 76 Teilnehmer schlossen die Studie ab. Nach dem Ausschluss von sieben Teilnehmern, die angaben, das C‑Brace durchschnittlich weniger als eine Stunde pro Tag verwendet zu haben, blieben Daten von 102 Teilnehmern für die ITT-Analyse und Daten von 69 Teilnehmern für die PP-Analyse.

Die statistische Analyse mit dem t‑Test für normalverteilte Daten und dem Wilcoxon-Vorzeichen-Rang-Test für nicht normalverteilte Daten ergab für keines der bewerteten Ergebnismaße signifikante Unterschiede zwischen den Randomisierungsgruppen KAFO/C‑Brace und C‑Brace/KAFO. Somit kann ein Carry-Over-Effekt ausgeschlossen werden. Daher wurden die Ergebnisse für alle Ergebnismaße zusammengefasst und nicht getrennt nach Randomisierungsarm dargestellt.

Primärer Endpunkt: Berg Balance Scale (BBS)

Nach drei Monaten Nutzung beider Orthesen war der BBS-Wert sowohl in der ITT- als auch in der PP-Analyse signifikant höher als zu Beginn. Mit dem C‑Brace war der BBS-Wert signifikant höher als mit der KAFO (Tab. 2). Darüber hinaus war die Anzahl der Teilnehmer mit erhöhtem Sturzrisiko, angegeben durch BBS-Werte < 45, nach der Nutzung der C‑Brace signifikant niedriger als mit KAFO und bei Baseline. Zudem hat sich Anzahl der Teilnehmer mit einem fast 100-prozentigen Sturzrisiko, angegeben durch BBS-Werte < 40, mit dem C‑Brace im Vergleich zur Verwendung der KAFO und zur Baseline deutlich verringert.

Sekundäre Endpunkte – klinische Outcomes

Nach drei Monaten KAFO-Nutzung war der DGI in der ITT-Analyse deutlich höher als zu Baseline, nicht jedoch in der PP-Analyse. Nach der Nutzung des C‑Brace verbesserte sich der DGI im Vergleich zur Baseline deutlich, und die Werte bei KAFO-Nutzung übertrafen den minimal für den Patienten bedeutsamen Unterschied (MCID – minimal clinically important difference) sowohl in der ITT- als auch in der PP-Analyse (Tab. 2).

Im 6MWT waren die Unterschiede zwischen der C‑Brace und der Baseline- oder der KAFO-Nutzung statistisch nicht signifikant. Die mit KAFO zurückgelegte Strecke war deutlich länger als zu Studienbeginn, erreichte jedoch nicht das Niveau klinischer Aussagekraft (Tab. 4).

Die mit dem SAI bewertete Qualität des Treppengehens zeigte eine signifikante Verbesserung des Treppenabwärtsgangs mit dem C‑Brace im Vergleich zu KAFO und zur Baseline. Es gab keine signifikanten Unterschiede zwischen KAFO und C‑Brace oder zwischen den beiden Orthesen und dem Baseline-Wert beim Treppenaufwärtsgang.

Sekundäre Outcomes – vom Patienten berichtete Ergebnisse

Die Anzahl der von den Teilnehmern gemeldeten Stürze war bei Nutzung des C‑Brace signifikant um 80 % geringer als bei KAFO-Nutzung zur Baseline (Tab. 2). Darüber hinaus war die Anzahl der Studienteilnehmer, die während der dreimonatigen Beobachtungszeiträume mehr als einmal stürzten, sowohl in der ITT- als auch in der PP-Analyse mit dem C‑Brace signifikant geringer als mit der KAFO.

Die ABC-Werte zu Baseline und nach KAFO-Nutzung unterschieden sich nicht signifikant. Allerdings verbesserten sich die ABC-Werte nach der C‑Brace-Nutzung sowohl in der ITT- als auch in der PP-Analyse im Vergleich zur Baseline und der Verwendung von KAFO deutlich. Darüber hinaus war die Anzahl der Teilnehmer mit erhöhtem Sturzrisiko, angegeben durch ABC-Werte < 67, in der PP-Analyse nach C‑Brace-Nutzung signifikant niedriger als mit KAFO und zu Baseline.

Die Sturzangst im Innen- und Außenbereich unterschied sich nicht zwischen Baseline und KAFO-Nutzung. Mit dem C‑Brace wurde die Sturzangst sowohl im Innen- als auch im Außenbereich in der ITT- und PP-Analyse deutlich verbessert (Tab. 3).

Die OPUS Lower Extremity Functional Status (LEFS)-Werte waren nach der Verwendung des C‑Brace sowohl in der ITT- als auch in der PP-Analyse signifikant höher als zu Studienbeginn und mit KAFO (Tab. 4). Der OPUS-Lebensqualitätswert stieg mit C‑Brace im Vergleich zur Baseline im ITT und sowohl im Vergleich zur Baseline als auch zur KAFO in den PP-Analysen signifikant an (Tab. 4). Bei den OPUS-Bewertungen zur Zufriedenheit mit der Orthese gab es bei beiden Orthesen keine statistisch signifikanten Unterschiede.

Die EQ-5D-5L-Utility-Indizes verbesserten sich nach der C‑Brace-Nutzung deutlich im Vergleich zum Ausgangswert im ITT und sowohl im Vergleich zum Ausgangswert als auch im KAFO-Einsatz in den PP-Analysen (Tab. 4).

Die RNLI-Werte (Reintegration into Normal Living Index) verbesserten sich signifikant nach Nutzung des C‑Brace im Vergleich zur Baseline im ITT und im Vergleich zur Verwendung von KAFO in der PP-Analyse (Tab. 4).

Die WLQ-25-Komponente „körperliche Anforderungen“ verbesserte sich mit C‑Brace im Vergleich zur Baseline in der ITT-Analyse und zwischen Baseline und KAFO-Nutzung in der PP-Analyse signifikant (Tab. 4). Es gab keine Unterschiede zwischen den Komponenten mentale/interpersonelle Anforderungen, Output-Anforderungen und Zeitmanagement.

Der SF-36 zeigte nach der Verwendung von C‑Brace im Vergleich zur Baseline signifikante Verbesserungen bei der körperlichen Funktionsfähigkeit (ITT/PP), dem emotionalen Wohlbefinden (PP), der allgemeinen Gesundheit (PP), der allgemeinen Gesundheitswahrnehmung (ITT/PP) und der Energie/Müdigkeit (ITT/PP) sowie Rolle körperlicher Einschränkungen (ITT/PP). Im Vergleich zur KAFO-Verwendung verbesserte das C‑Brace die Werte für körperliche Funktionsfähigkeit (ITT/PP), emotionales Wohlbefinden (ITT/PP), allgemeine Gesundheit (PP), Gesundheitsveränderung (ITT/PP) und Vitalität erheblich (ITT/PP) (Tab. 5 und Tab. 6).

Im Gesamtscore des QUEST oder in den Teilscores für Zufriedenheit mit der Orthese und Zufriedenheit mit dem Service der Anpassung nach C‑Brace- oder KAFO-Einsatz wurden im Vergleich zur Baseline keine Unterschiede festgestellt.

Diskussion

Ziel dieser Studie war es zu untersuchen, ob Personen mit Erkrankungen, die die Verwendung einer herkömmlichen KAFO oder SCO zur Wiederherstellung der Gehfähigkeit erfordern, von der Verwendung des C‑Brace profitieren können. Unsere primäre Hypothese, dass die Verwendung des C‑Brace im Vergleich zur KAFO-Nutzung zu einem verbesserten Gleichgewicht führt, gemessen durch den BBS, wurde bestätigt. Die Verbesserungen des Gleichgewichts deuteten auf ein geringeres Sturzrisiko hin. Unter Verwendung der etablierten BBS-Cutoff-Werten von < 45 Punkten für ein erhöhtes Sturzrisiko29 30 und < 40 Punkten für ein nahezu 100-prozentiges Sturzrisiko31 war die Anzahl der Teilnehmer, die diesen Risiken ausgesetzt waren, mit dem C‑Brace signifikant um 50 % niedriger als mit KAFO. Zusätzliche Belege für das verringerte Sturzrisiko fanden sich in der signifikanten Reduzierung der gemeldeten Stürze um 80 %, der deutlich reduzierten Anzahl von Teilnehmern, die mehr als einmal gestürzt waren, und den klinisch bedeutsamen Verbesserungen der ABC-Scores bei Verwendung des C‑Brace. Die Teilnehmer berichteten zudem selbst, dass die Angst vor Stürzen innen und außen mit dem C‑Brace deutlich geringer sei. Das verbesserte Vertrauen in die sichere Verwendung des C‑Brace ist wahrscheinlich das Ergebnis mehrerer Ortheseneigenschaften, einschließlich des hohen Kniebeugungswiderstands im Stand und der MP-gesteuerten Schwungphase.

Unsere sekundären Hypothesen, dass das C‑Brace die vom Patienten berichtete Mobilität, die Teilhabe am normalen Leben und die Lebensqualität im Vergleich zur KAFO-Nutzung verbessern würde, wurden teilweise bestätigt. Der DGI verbesserte sich und übertraf den MCID. Darüber hinaus stellten die Teilnehmer eine deutliche Verbesserung der Gangqualität beim Treppenabstieg fest. Im Gegensatz dazu gab es keinen Unterschied in der zurückgelegten Distanz im 6MWT zwischen beiden Orthesentypen. Der wahrscheinliche Grund dafür liegt darin, dass er auf ebenem Boden durchgeführt wird, wo die KAFO-Nutzung unkompliziert und relativ sicher ist. Darüber hinaus nutzten mehr als die Hälfte der Teilnehmer KAFOs mit Freischwungphase (PO-KAFOs oder SCOs), die das Gehen auf ebenen Flächen erheblich erleichtern. Somit stoßen KAFOs aufgrund der Einfachheit der Aufgabenumgebung des 6MWT nicht an ihre Funktionsgrenzen.

Die vom Patienten bewertete Orthesenfunktion, die mit dem OPUS Lower Extremity Functional Status beurteilt wurde, zeigte eine signifikante Verbesserung mit dem C‑Brace. Dies hatte positive Auswirkungen auf den Alltag der Teilnehmer während der Verwendung des C‑Brace in der Studie, die von einer verbesserten Lebensqualität in vier der neun Dimensionen des SF-36 berichteten. Darüber hinaus ergab die PP-Analyse eine verbesserte Wiedereingliederung in das normale Leben, bewertet mit dem RNLI, sowie eine verbesserte körperlichen Leistungsfähigkeit, bewertet mit WLQ-25. Die Verbesserungen der von Patienten berichteten Orthesenfunktion, des Nutzens der Orthese, der Wiedereingliederung in das normale Leben und damit verbunden der Lebensqualität im Zusammenhang mit der Verwendung des C‑Brace stehen im Einklang mit den oben genannten Verbesserungen der Sicherheit der Orthesennutzung und der leistungsbasierten Funktion. Dies alles ist höchstwahrscheinlich das Ergebnis der spezifischen Funktionen des C‑Brace, die herkömmliche KAFOs nicht bieten.

Diese multizentrisch angelegte randomisierte, kontrollierte, internationale Crossover-Studie verwendete zum ersten Mal einen umfassenden Satz klinisch bedeutsamer Outcomes, die die realen Prioritäten von Patienten mit teilweiser oder vollständiger Lähmung der unteren Extremitäten widerspiegeln32 33 und zeigt die Überlegenheit des C‑Brace gegenüber herkömmlichen KAFOs in verschiedenen Aspekten der Gehfähigkeit. Die vorliegende Studie zeigt nicht nur signifikante und klinisch bedeutsame Verbesserungen des Gleichgewichts, des Sturzrisikos, der tatsächlich gemeldeten Stürze, der leistungsbasierten und vom Patienten berichteten Funktion, sondern auch im Nutzen der Orthese, der Wiedereingliederung in das normale Leben und der Lebensqualität mit dem C‑Brace.

Bestimmte Faktoren dieser Studie können ihre Generalisierbarkeit einschränken, so wurde die Studie zum Beispiel nicht mit einer Parallelkontrollgruppe, sondern mit einem randomisierten Crossover-Design durchgeführt, bei dem alle Teilnehmer als ihre eigenen Kontrollen fungierten. Die Wahl des Designs lag in der großen medizinischen Heterogenität der Studienstichprobe mit mehr als 20 verschiedenen Grunderkrankungen begründet. Darüber hinaus garantiert ein Crossover-Design allen potenziellen Teilnehmern Zugang zu der untersuchten Intervention, was wahrscheinlich ihre Teilnahmebereitschaft erhöht. Potenzielle Auswirkungen der Reihenfolge der Interventionen wurden zudem in der statistischen Analyse berücksichtigt, wobei bei keinem der Ergebnismaße Reihenfolge- oder Übertragungseffekte festgestellt wurden.

Weiterhin festzuhalten ist, dass aufgrund der Unterschiede zwischen den getesteten Orthesen in Bezug auf Gewicht, Größe, Funktion, Ladebedarf usw. eine Verblindung der Prüfer wie Teilnehmern nicht möglich gewesen ist – ein Bestandteil der meisten orthopädischen und prothetischen Interventionsstudien.

Eine weitere Einschränkung bestand darin, dass der Einschluss nur Teilnehmer mit BBS-Werten < 45 umfasste. Es ist unklar, ob die Ergebnisse dieser Studie auf eine Population traditioneller KAFO-Benutzer mit BBS-Werten ≥ 45 übertragbar sind.

Fazit

Diese Studie zeigt, dass die mikroprozessorgesteuerte Stand- und Schwungphasen-kontrollierte Orthese C‑Brace zu signifikanten und klinisch bedeutsamen Verbesserungen des Gleichgewichts, des Sturzrisikos, der tatsächlichen Stürze, der leistungsbasierten Funktion, der von den Patienten berichteten Funktion, des Nutzens, der Wiedereingliederung in das normale Leben und letztendlich der Lebensqualität in einer Population traditioneller KAFO-Benutzer mit erhöhtem Sturzrisiko beiträgt. Somit ist das C‑Brace eine empfehlenswerte Option zur Verbesserung der Sicherheit, Mobilität und Lebensqualität von Anwendern mit neurologischen Störungen, wie z. B. Lähmungen der unteren Extremitäten.

Danksagung

Das C‑Brace wird von Otto Bock Healthcare Products GmbH, Wien, Österreich, hergestellt. Der Hersteller finanzierte die beschriebene Studie. Der Autor dankt den folgenden Personen für ihren Beitrag zum erfolgreichen Abschluss der Untersuchung:

Dr. Axel Ruetz (Katholisches Klinikum Koblenz-Montabaur, DE), Tom DiBello (Hanger Clinic, Houston, USA), Chris Toelle (Hanger Clinic, Sarasota, USA), Dr. Bea Hemmen (Adelante Kenniscentrum, Hoensbroek, NL), Jason Wening (Hanger Clinic, Chicago, USA), Eric Weber (Hanger Clinic, Seattle, USA), Prof. Tobias Winkler (Berlin Movement Diagnostics, DE), Dr. Friedemann Steinfeldt (Johannesbad Fachklinik & Gesundheitszentrum Raupennest Raupennest, Altenberg, DE), Marina Umari (Pohlig GmbH, Traunstein, DE), Prof. Rüdiger Rupp (Universitätsklinikum Heidelberg, DE), Dr. Sascha Kluge (BG Klinikum Hamburg, DE), Dr. Alexander Krebs (Orthopädisches Spital Speising, Wien, AT) und Shane Wurdeman (Hanger Institute of Clinical Research and Education, Austin, USA).

Hinweis:

Ein Artikel zu dieser Studie erschien bereits auf Englisch in Disability and Rehabilitation, doi: 10.1080/09638288.2023.2258342

Der Autor ist für die Firma Albrecht GmbH tätig.

Der Autor:

Prof. Dr. med. Frank Braatz

Med. Orthobionik

Gesundheitscampus Göttingen

UMG/HAWK

Begutachteter Beitrag/reviewed paper

Braatz F. Bringt die Stand- und Schwungphasenkontrolle einen Vorteil bei KAFO-Trägern? Ergebnisse einer internationalen randomisiert-kontrollierten Studie. Orthopädie Technik, 2024; 75 (4): 56–66

Tab. 1 Übersicht der demografischen Daten der ITT- und PP-Population.

Tab. 2 Ergebnisse der Intention-to-Treat (ITT, n = 102) und Per-Protocol-Analysen (PP, n = 69) für das Primäre Outcome Berg Balance Scale (BBS) und die sicherheitsrelevanten sekundären Outcomes: Stürze, Dynamic Gait Index (DGI) und Activity-specific Balance Confidence Scale (ABC).

Tab. 3 Ergebnisse der Intention-to-Treat (ITT, n = 102) und Per-Protocol-Analysen (PP, n = 69) für Sturzangst (FoF) im Innen- und Außenbereich.

Tab. 4 Ergebnisse der Intention-to-Treat (ITT, n = 102) und Per-Protocol-Analysen (PP, n = 69) für die Outcomes Orthotic and Prosthetic User Survey – Lower Extremity Functional Status (OPUS-LEFS), OPUS – Quality of Life (OPUS-QoL), EQ-5D-5L-Utility, Reintegration into Normal Living (RNL) und Work Limitations Questionnaire (WLQ-25) – Physical domain.

Tab. 5 Ergebnisse der Intention-to-Treat (ITT, n = 102) Analyse der SF-36-Skalen.

Tab. 6 Ergebnisse der Per-Protocol (PP, n = 69) Analyse der SF-36-Skalen.

- Prothesenversorgung nach transhumeraler Osseointegration mit Pattern-Recognition-Steuerung – Fallbericht einer Systemumstellung — 14. Februar 2026

- Technologie und Funktionsweise des Prothesenkniegelenks Genium X4 — 13. Februar 2026

- Ein engagierter Leistungssportler mit Hemiparese und der Einsatz sensomotorischer Fußorthesen (SMFO) — 12. Februar 2026

- World Health Organization. Neurological disorders: public health challenges. Genf: WHO Press, 2006

- O‘Connor J et al. Orthotic management of instability of the knee related to neuromuscular and central nervous system disorders: systematic review, qualitative study, survey, and costing analysis. Health Technology Assessments, 2016; 20 (55): 1–262. doi: 10.3310/hta20550

- McDaid C et al. Systematic review of the evidence on orthotic devices for the management of knee instability related to neuromuscular and Central nervous system disorders. BMJ Open, 2017; 7 (9): e015927. doi: 10.1136/bmjopen-2017–015927

- O‘Connor J et al. Orthotic management of instability of the knee related to neuromuscular and central nervous system disorders: systematic review, qualitative study, survey, and costing analysis. Health Technology Assessments, 2016; 20 (55): 1–262. doi: 10.3310/hta20550

- McDaid C et al. Systematic review of the evidence on orthotic devices for the management of knee instability related to neuromuscular and Central nervous system disorders. BMJ Open, 2017; 7 (9): e015927. doi: 10.1136/bmjopen-2017–015927

- Zacharias B, Kannenberg A. Clinical benefits of stance control orthosis systems. An analysis of the scientific literature. Journal of Prosthetics and Orthotics, 2012; 24 (1): 2–7. doi: 10.1097/JPO.0b013e3182435db3

- Rafiaei M et al. The gait and energy efficiency of stance control knee-ankle-foot orthoses: a literature review. Prosthetics and Orthotics International, 2016; 40 (2): 202–214. doi: 10.1177/0309364615588346

- Rafiaei M et al. The gait and energy efficiency of stance control knee-ankle-foot orthoses: a literature review. Prosthetics and Orthotics International, 2016; 40 (2): 202–214. doi: 10.1177/0309364615588346

- Zissimopoulos A, Fatone S, Gard SA. Biomechanical and energetic effects of a stance control orthotic knee joint. Journal of Rehabilitation Research and Development, 2007; 44 (4): 503–513. doi: 10.1682/jrrd.2006.09.0124

- Irby SE, Bernhardt KA, Kaufman KR. Gait changes over time in stance control orthosis users. Prosthetics and Orthotics International, 2007; 31 (4): 353–361. doi: 10.1080/03093640601076909

- Zacharias B, Kannenberg A. Clinical benefits of stance control orthosis systems. An analysis of the scientific literature. Journal of Prosthetics and Orthotics, 2012; 24 (1): 2–7. doi: 10.1097/JPO.0b013e3182435db3

- Rafiaei M et al. The gait and energy efficiency of stance control knee-ankle-foot orthoses: a literature review. Prosthetics and Orthotics International, 2016; 40 (2): 202–214. doi: 10.1177/0309364615588346

- Deems-Dluhy S et al. Microprocessor controlled knee ankle foot orthosis (KAFO) vs. stance control vs. locked KAFO: a randomized controlled trial. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 2021; 102 (2): 233–244. doi: 10.1016/j.apmr.2020.08.013

- Pröbsting E, Kannenberg A, Zacharias B. Safety and walking ability of KAFO users with the C‑Brace® orthotronic mobility system, a new microprocessor stance and swing control orthosis. Prosthetics and Orthotics International, 2017; 41 (1): 65–77. doi: 10.1177/0309364616637954

- Berg KO et al. Measuring balance in the elderly: validation of an instrument. Canadian Journal of Public Health, 1992; 83 (2): 7–11

- Shumway-Cook A et al. Predicting the probability for falls in community-dwelling older adults. Physical Therapy, 1997; 77 (8): 812–819. doi: 10.1093/ptj/77.8.812

- Muir SW et al. Use of the berg balance scale for predicting multiple falls in community-dwelling elderly people: a prospective study. Physical Therapy, 2008; 88 (4): 449–459. doi: 10.2522/ptj.20070251

- Shumway-Cook A et al. Predicting the probability for falls in community-dwelling older adults. Physical Therapy, 1997; 77 (8): 812–819. doi: 10.1093/ptj/77.8.812

- Wood-Dauphinée SL et al. Assessment of global function: the reintegration to normal living index. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 1988; 69 (8): 583–590

- Ware JE. SF-36 health survey. Manual and interpretation guide. Boston, Mass: the Health Institute New England Medical Center, 1997

- Demers L et al. Reliability, validity, and applicability of the Quebec user evaluation of satisfaction with assistive technology (QUEST 2.0) for adults with multiple sclerosis. Disability and Rehabilitation, 2002; 24 (1–3): 21–30. doi: 10.1080/09638280110066352

- Wessels RD, De Witte LP. Reliability and validity of the dutch version of QUEST 2.0 with users of various types of assistive devices. Disability and Rehabilitation, 2003; 25 (6): 267–272. doi: 10.1080/0963828021000031197

- Deems-Dluhy S et al. Microprocessor controlled knee ankle foot orthosis (KAFO) vs. stance control vs. locked KAFO: a randomized controlled trial. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 2021; 102 (2): 233–244. doi: 10.1016/j.apmr.2020.08.013

- Deems-Dluhy S et al. Microprocessor controlled knee ankle foot orthosis (KAFO) vs. stance control vs. locked KAFO: a randomized controlled trial. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 2021; 102 (2): 233–244. doi: 10.1016/j.apmr.2020.08.013

- Brehm MA et al. Effect of carbon-composite knee-ankle-foot orthoses on walking efficiency and gait in former polio patients. Journal of Rehabilitation Medicine, 2007; 39 (8): 651–657. doi: 10.2340/16501977–0110

- van Buuren S, Groothuis-Oudshoorn K. MICE: Multivariate Imputation by Chained Equations in R. Journal of Statistical Software, 2011; 45 (3): 1–67. doi: 10.18637/jss.v045.i03

- Lachin JM. Fallacies of last observation carried forward analyses. Clin Trials, 2016; 13 (2): 161–168. doi: 10.1177/1740774515602688

- Li P, Stuart EA, Allison DB. Multiple imputation. A flexible tool for handling missing data. Journal of the American Medical Association, 2015; 314 (18): 1966–1967. doi: 10.1001/jama.2015.15281

- Berg KO et al. Measuring balance in the elderly: validation of an instrument. Canadian Journal of Public Health, 1992; 83 (2): 7–11

- Shumway-Cook A et al. Predicting the probability for falls in community-dwelling older adults. Physical Therapy, 1997; 77 (8): 812–819. doi: 10.1093/ptj/77.8.812

- Shumway-Cook A et al. Predicting the probability for falls in community-dwelling older adults. Physical Therapy, 1997; 77 (8): 812–819. doi: 10.1093/ptj/77.8.812

- O‘Connor J et al. Orthotic management of instability of the knee related to neuromuscular and central nervous system disorders: systematic review, qualitative study, survey, and costing analysis. Health Technology Assessments, 2016; 20 (55): 1–262. doi: 10.3310/hta20550

- McDaid C et al. Systematic review of the evidence on orthotic devices for the management of knee instability related to neuromuscular and Central nervous system disorders. BMJ Open, 2017; 7 (9): e015927. doi: 10.1136/bmjopen-2017–015927