Einleitung

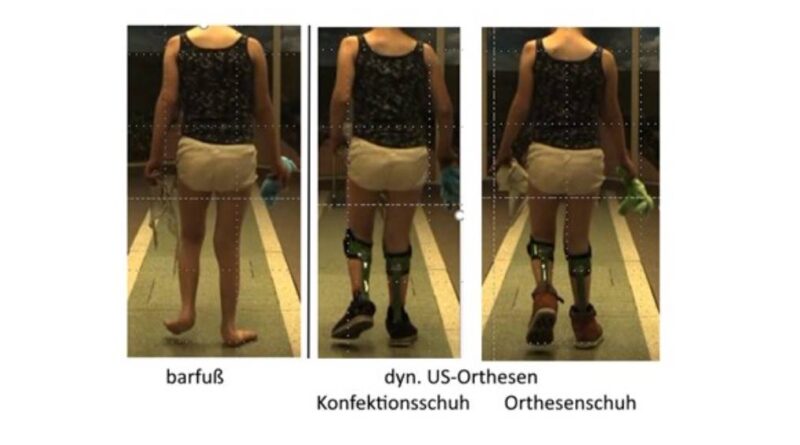

Die selbstständige Fortbewegung ist für Kinder der Schlüssel zur individuellen Entwicklung. Sie spielt außerdem eine maßgebliche Rolle für die Teilhabe am sozialen Leben. Insbesondere Kinder mit Trisomie 21 zeigen u.a. eine motorische Entwicklungsverzögerung bei überwiegend deutlich reduziertem Muskeltonus. Dies führt im Bereich der unteren Extremitäten laut der S2K-Leitlinie1 bei 60 % der Kinder zu einem Pes planus, bei 24 % zu einem erhöhten Fersenvalgus und allgemein bei 73 % zu einer abnormen Fußbelastungssituation. Das Gangbild ist u.a. meist durch eine erhöhte Schrittweite, erhöhte Fußaußenrotation sowie erhöhte Dorsalextension im Sprunggelenk in der Standphase geprägt. Um diese Gangbildauffälligkeiten und die plantare Fußbelastung und damit verbundene Fußstatik zu verbessern, kommen orthopädieschuhtechnische Hilfsmittel, wie z.B. Einlagen, Maßschuhe oder auch orthetische Hilfsmittel wie Sprunggelenks-/Unterschenkelorthesen zum Einsatz (Abb. 1). Insbesondere bei Instabilität der Sprunggelenke soll laut der Leitlinie2 eine Orthesenversorgung erfolgen.

Ziel der vorliegenden Untersuchung ist die Dokumentation der Entwicklung der Kinder, die Überprüfung der Wirksamkeit der o.g. Hilfsmittel sowie die Anpassung der Hilfsmittel an die Bedürfnisse der Kinder im Verlauf ihrer Entwicklung.

Material/Methodik

Die neuroorthopädische Sprechstunde des SPZ Westmünsterland bietet neben der klassischen klinischen Untersuchung auch die Möglichkeit der objektiven apparativen Ganganalyse (Pedobarographie, Video- und 3D-Ganganalyse). Diese dient der Dokumentation und Analyse von Gangbildauffälligkeiten und der Überprüfung der Wirksamkeit von orthetischen und orthopädieschuhtechnischen Hilfsmitteln3 4 5.

Für die Pedobarographie wird das FDM-System der Fa. Zebris Medical GmbH (Isny) aus zwei gekoppelten 1,50 m langen Platten genutzt, die plan im Boden eingelassen sind. Dadurch kann neben der Belastung des Fußes in der Dynamik auch die Fußabwicklung (primärer Bodenkontakt, Abrollung, Fersenkontaktzeit), die Gangsymmetrie (Schrittlänge, Stand- und Schwungphasendauer) und die Fußstellung (Innen-/Außenrotation) in Bezug auf die Fortbewegungsrichtung erfasst werden.

Je nach Fragestellung und Indikation, insbesondere bei vermehrten Gangbildauffälligkeiten auch des Rumpfes und der oberen Extremität, kommt die Video- oder auch die 3D-Ganganalyse zum Einsatz. Die 3D-Ganganalyse erfasst den Körper in seiner Gesamtheit, sowohl zeitlich als auch räumlich, mit 10 Infrarot- sowie 2 High-Speed-Kameras der Fa. Vicon Motion Systems Ltd UK (Oxford). Diese ermöglichen eine Beobachtung des Gangbildes in der Sagittal- wie auch in der Frontalebene. Die Auswertung erfolgt mittels der Vicon-Software Nexus sowie Polygon.

Die Video-Ganganalyse kommt z.B. bei Patienten zum Einsatz, bei denen komplexe Untersuchungen, wie z.B. die 3D-Analyse, aufgrund der Compliance nicht möglich sind. Auch körperliche Einschränkungen wie z. B. starke Adipositas, Versorgungen, die die Markerplatzierung verhindern (Derotationsbandage, Korsett) oder auch eine stark eingeschränkte freie Gehfähigkeit, führen in der Regel zu einer reinen Video-Ganganalyse6. Zur Videodokumentation werden die beiden oben genannten Videokameras (Vicon Bonita) eingesetzt, die Auswertung erfolgt klinisch ohne weitere Software7 8.

In der Regel werden die Hilfsmittel sowie die motorische Entwicklung der Kinder im 6- bis 9 Monatsabstand klinisch kontrolliert. Zudem erfolgen in diesem Intervall auch die pedobarographischen Messungen, 3D- und Video-Ganganalysen werden üblicherweise alle 12–24 Monate zur Verlaufskontrolle wiederholt. Bei Bedarf findet die apparative Ganganalyse auch früher statt, z. B. für die Dokumentation und Bewertung prä- und postoperativer Befundänderungen sowie bei Versorgungswechseln.

Ergebnisse

Seit 2010 wurden 173 Kindern mit Trisomie 21 in unserem Ganglabor regelmäßig untersucht. In den meisten Fällen wurden aufgrund der Fußstatik Einlagen verordnet, ca. 16 % der Kinder wurden mit Orthesen versorgt. In vielen Fällen konnte die initial bei Laufbeginn höhere orthetische Versorgung durch eine niedrigere Orthesenversorgung oder sogar durch eine Einlagenversorgung ersetzt werden. Die Dokumentation der Entwicklung sowie die Überprüfung der adäquaten Orthesen- und Einlagenversorgung soll anhand der folgenden 5 Beispiele demonstriert werden.

Beispiel 1

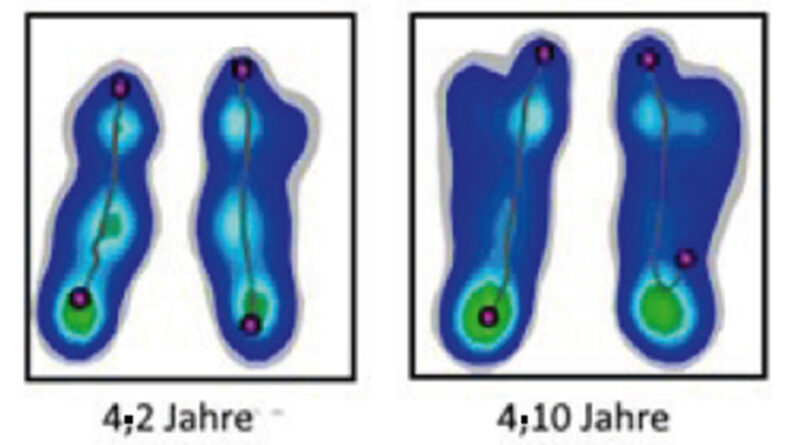

Männlicher Patient mit motorischer Entwicklungsverzögerung. Im Alter von 2;11 Jahren (2 Jahre und 11 Monate) gelang ihm kurzes freies Stehen sowie erstes Gehen an Gegenständen. Aufgrund der klinisch diagnostizierten dekompensierten Knick-Senkfüße wurde der Patient zur verbesserten und sicheren Vertikalisierung mit Sure-Step-Orthesen (dynamische Rückfußorthese nach Maß, Fa. Basko Healthcare, Zaandam) versorgt. Freies Laufen gelang ihm mit 3;9 Jahren, so dass im Alter von 4;2 Jahren eine erste Ganganalyse stattfinden konnte. Eine Verlaufskontrolle wurde 8 Monaten später durchgeführt. Abbildung2 zeigt den sehr positiven Entwicklungsverlauf der plantaren Fußbelastung mit einer Reduktion der medialen Mittelfußbeanspruchung, so dass nach der klinischen und apparativen Verlaufskontrolle die Orthesenversorgung knapp ein Jahr nach Laufbeginn auf eine Einlagenversorgung reduziert werden konnte.

Beispiel 2

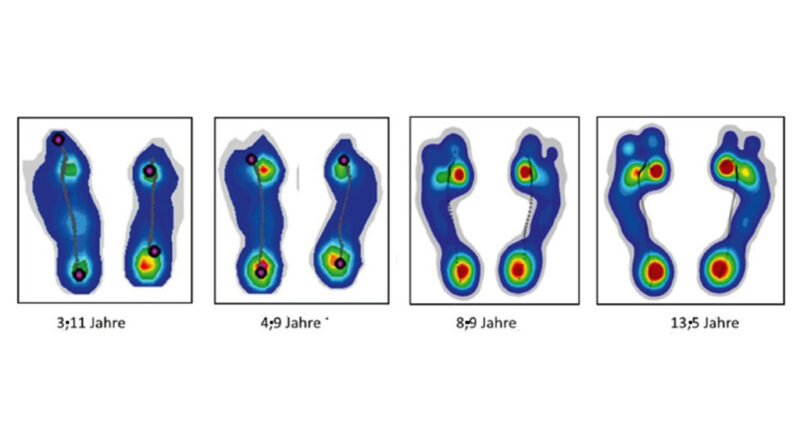

Weibliche Patientin mit ebenfalls dekompensierten Knick-Senkfüßen bei motorischer Entwicklungsverzögerung. Im Alter von 2;5 Jahren zeigte sie erste Stehversuche. Aufgrund der deutlichen Instabilität der Sprunggelenke wurde die Patientin daher mit individuellen, handwerklich gefertigten Unterschenkelorthesen aus Polypropylen mit tibialer Kondylenanstützung und vollkontaktiger Fußfassung versorgt. Diese wurden im Alltag jedoch nicht akzeptiert. Da die hohen Orthesen die Patientin insbesondere beim Krabbeln störten, wurde die Versorgung geändert und die Orthesen auf Sprunggelenksniveau gekürzt. Hierunter war ein freies Laufen mit 3;8 Jahren möglich, obwohl auch die Sprunggelenksorthesen nur eingeschränkt akzeptiert wurden. Es erfolgte eine Umstellung auf hochschalige, korrigierende Einlagen und die Kontrolle im Ganglabor. Abbildung 3 links zeigt die initial dekompensierten Knick-Senkfüße. Zunächst wurde eine nur langsame Verbesserung der Fußstatik beobachtet. Insbesondere wurde im Verlauf eine konstant verbreiterte Mittelfußkontaktfläche gemessen, so dass das Versorgungskonzept mit den hochschaligen, korrigierenden Einlagen beibehalten wurde. Im Alter von 8;9 Jahren konnte dann eine verbesserte Aufrichtung der medialen Längswölbung gemessen werden. In den darauffolgenden Jahren wurde sowohl klinisch als auch apparativ eine weitere Befundverbesserung festgestellt, so dass die Patientin im Alter von 11 Jahren auf eine Versorgung mit afferenzstimulierenden Einlagen umgestellt wurde. Abbildung 3 rechts zeigt eine aktuelle Messung im Alter von 13;5 Jahren. Hier ist die gute Aufrichtung der medialen Längswölbung in der Dynamik erkennbar bei unverändert medialisiertem Belastungsmuster mit lokaler Druckspitze im Bereich MFK I beidseits.

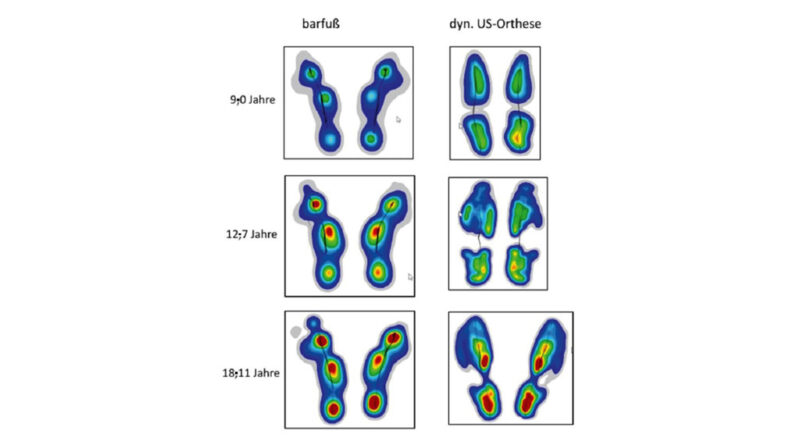

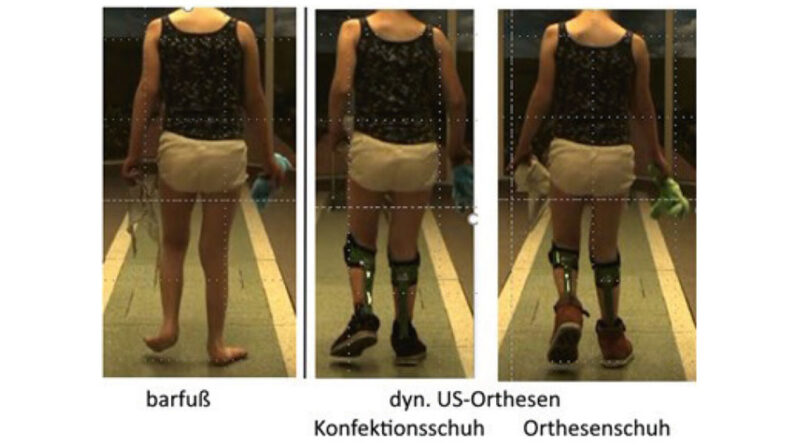

Beispiel 3

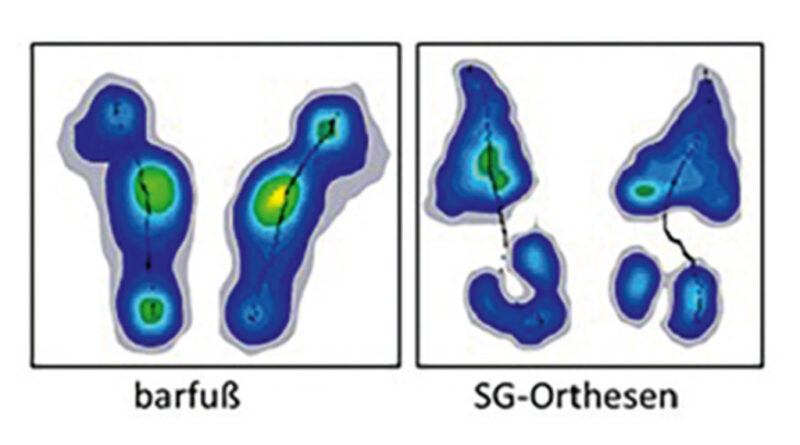

Diese Trisomie-Patientin weist die zusätzliche Diagnose einer Autismus-Spektrumsstörung auf, was eine umfassende, standardisierte Ganganalyse (z. B. 3D) erschwert. Die Erstvorstellung im SPZ war im Alter von knapp 6;8 Jahren, der sichere Laufbeginn wurde mit 5;8 Jahren angegeben. Bei Erstvorstellung war die Patientin mit individuellen, handwerklich gefertigten Sprunggelenksorthesen aus Polypropylen versorgt. Aufgrund der klinisch und apparativ auffälligen Fußstatik und einer deutlichen Instabilität im Sprunggelenk sowie der unzureichenden Korrektur durch die vorhandenen Orthesen (Abb. 4) wurde die Patientin mit einem Paar wadenhohen Polypropylen-Unterschenkelorthesen nach Gipsabdruck mit vollkontaktiger Fußfassung in anatomischer Korrektur versorgt. Diese Versorgung wurde bei Wiedervorstellung bei guter Akzeptanz auf dynamische Unterschenkelorthesen9 geändert, um der Patientin mehr Mobilität zu gewährleisten. Dies wurde im Verlauf regelmäßig kontrolliert (Abb. 5). Man erkennt zum einen, dass sich in dem vorliegenden Fall die Fußstatik nicht verbessert hat. Es wurde über die Jahre ein konstant deutlich medialisiertes Belastungsmuster mit lokalen Druckspitzen im Bereich MFK I sowie Basis I gemessen. Zum anderen kann man anhand der Fußdruckmessung erkennen, dass mit Hilfe der Orthesenversorgung eine Vergrößerung der plantaren Belastungsfläche erreicht wird, die bei der Patientin neben der Verbesserung der Fußstatik zu einer deutlich gesteigerten Gangdynamik führt. Dies konnte auch in der durchgeführten Video-Ganganalyse nachgewiesen werden. Zudem wurde auf Basis der Video-Ganganalyse eine Versorgung mit Orthesenschuhen initiiert, um die Standfläche zu erhöhen. Abbildung 6 zeigt einen Screenshot der Ganganalyse, in der die Reduktion des Rückfußvalgus durch die Orthesenschuhe erkennbar ist.

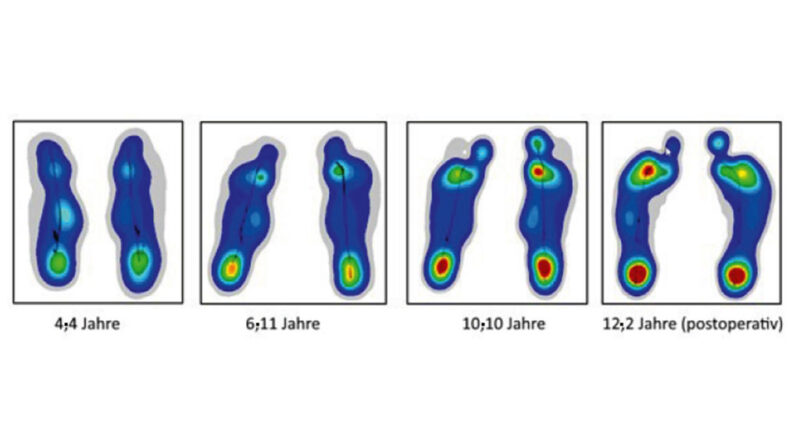

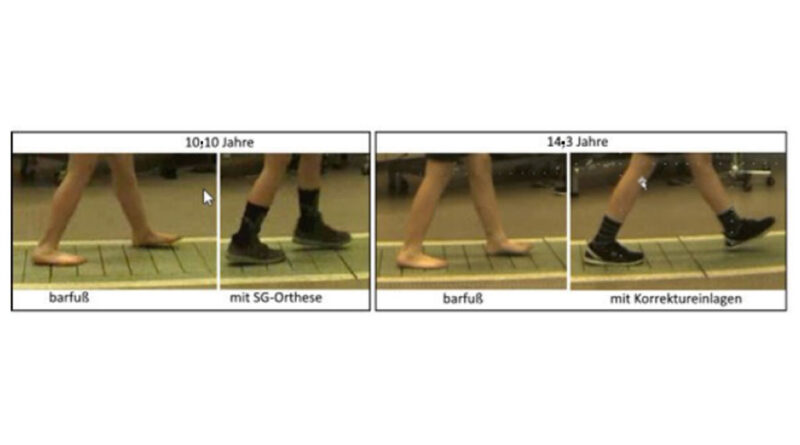

Beispiel 4

Männlicher Trisomie-Patient mit den zusätzlichen Diagnosen einer Frühgeburtlichkeit in der 33. SSW sowie Zustand nach akuter myeloischer Leukämie, Zustand nach Chemotherapie und Zustand nach Reanimation. Der Patient wurde im Alter von 3;2 Jahren erstmalig im SPZ vorstellig. Aufgrund der deutlichen Muskelhypotonie und Instabilität im Sprunggelenk wurden vor Laufbeginn zur Vertikalisierung ein Paar handwerklich gefertigte Unterschenkelorthesen nach Gipsabdruck in Polypropylen-Technik mit tibialer Kondylenanstützung und vollkontaktiger Fußfassung in anatomischer Korrektur verordnet. Diese wurden aufgrund der Fußstatik bei freiem Laufbeginn mit 4;0 Jahren zunächst beibehalten (Abb. 7 links). Im Verlauf verbesserte sich die Fußstatik (Abb. 7), so dass der Patient mit einem Paar deutlich knöchelübergreifenden Sprunggelenksorthesen nach Gipsabdruck mit vollkontaktiger Fußfassung in anatomischer Korrektur versorgt wurde. Diese hatten zusätzlich neben der Korrektur der Fußstatik den Vorteil, dass die Hypermobilität im oberen Sprunggelenk im Gangablauf ebenfalls reduziert wurde. Abbildung 8 links zeigt einen Ausschnitt der Video-Ganganalyse im Alter von knapp 11 Jahren barfuß (Video 1) und mit Sprunggelenksorthesen (Video 2), getragen im Konfektionsschuh. Barfuß ist deutlich das Einbrechen in eine erhöhte Dorsalextension in der terminalen Standphase erkennbar, woraus eine deutlich verspätete Fersenanhebung resultiert. Diese erfolgt erst bei kontralateralem initialem Kontakt. Mit den Sprunggelenksorthesen wird das Einbrechen in die vermehrte Dorsalextension reduziert und so eine physiologische Fersenanhebung unterstützt. Im Alter von 12 Jahren entschied sich die Familie für eine subtalare Arthrorise, die zu einer deutlich verbesserten Fußstatik führte (Abb. 8 rechts). Der Patient wurde auf korrigierende Einlagen umgestellt, was eine deutlich verbesserte Eigenständigkeit im Alltag für ihn darstellte, da er nun seine Schuhe alleine anziehen konnte. Die Video-Ganganalyse zur Verlaufskontrolle im Alter von 14;2 Jahren (Video 3) zeigte jedoch, dass die Einlagen zwar für die Korrektur der Fußstatik ausreichend sind, jedoch die erhöhte Dorsalextensionsfähigkeit im Sprunggelenk nicht so gut wie die Orthesen reduzieren können, so dass wieder eine verspätete Fersenanhebung im Gangzyklus zu beobachten ist (Abb. 8 rechts, Video 4).

Beispiel 5

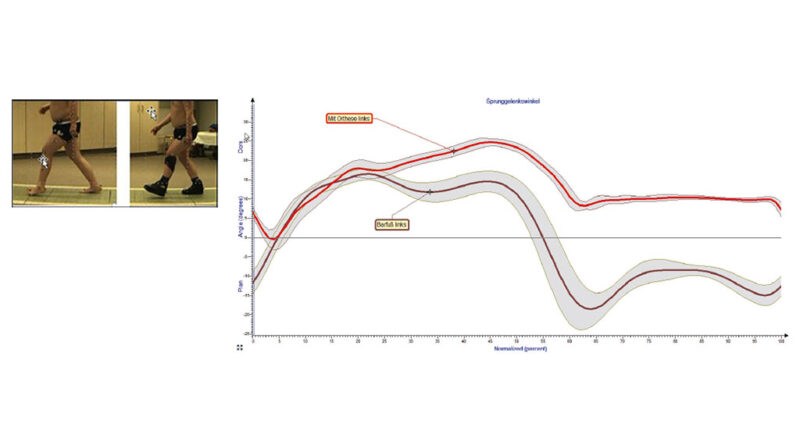

Männlicher Patient mit den zusätzlichen Diagnosen einer Frühgeburtlichkeit in der 34. SSW sowie Zustand nach Varizellenencephalitis mit daraus resultierender unilateraler Cerebralparese (Hemiparese links). Die Erstvorstellung im SPZ erfolgte mit 10;1 Jahren. Der Patient war bereits mit einer dynamischen Unterschenkelorthese links sowie einer plantaren Fußorthese rechts versorgt. Eine Erstvorstellung im Ganglabor fand im Alter von 11;7 Jahren statt. Regelmäßige pedobarographische Verlaufskontrollen erfolgten, im Alter von 13;9 Jahren wurde eine 3D-Ganganalyse durchgeführt. Diese zeigte die Wirksamkeit der Hilfsmittelversorgung (Abb. 9). Während der Patient auf der hemiparetischen Seite einen primären Vorfußkontakt durchführt bei initial erhöhter Kniebeugung, so erkennt man mit Orthese sowohl die verbesserte Kniestreckung als auch den primären Fersenkontakt (Abb. 9 oben links). In der Darstellung der Sprunggelenkswinkel (Abb. 9 oben rechts) erkennt man zudem, dass mit Orthese nach dem initialen Kontakt eine physiologische Plantarflexion (Absenken des Vorfußes) möglich ist. Zudem wird die fehlende Dorsalextension in der Schwungphase durch die Orthese korrigiert. In der Darstellung der Gangparameter (Abb. 9 unten/Tabelle) erkennt man sowohl die Zunahme der Gangdynamik mit der Orthese, die Reduktion der Schrittweite wie auch die deutlich verbesserte Gangsymmetrie.

Diskussion

Anhand dieser Beispiele soll exemplarisch gezeigt werden, dass durch ein geeignetes orthetisches/orthopädieschuhtechnisches Hilfsmittel bei Kindern mit Trisomie 21 die Fußentwicklung und das Gangbild positiv beeinflusst werden können. Bei den meisten Kindern mit Trisomie 21 kommt es aufgrund der Muskelhypotonie zu einer auffälligen Fußstatik, die in der späteren Entwicklung häufig durch eine Einlagenversorgung behandelt werden kann. Aber auch zusätzliche Diagnosen können das Gangbild negativ beeinflussen, so dass eine orthopädietechnische Lösung notwendig werden kann. Die regelmäßige apparative Verlaufskontrolle im Ganglabor hilft hier Über- und Unterversorgungen frühzeitig zu erkennen und zu vermeiden. Auch wenn sich Kinder mit Trisomie 21 motorisch langsamer entwickeln, so konnte mit den Beispielen 1 und 2 dargestellt werden, dass auch hier deutliche Fortschritte in der Fußentwicklung erfolgen können, die eine Anpassung des Versorgungsschemas nötig machen. Auch bei konstanten Befunden ohne messbare Veränderung (Beispiel 3) sollte das Versorgungskonzept regelmäßig überprüft werden, ggf. kommen dann operative Maßnahmen wie in Beispiel 4 in Frage. Des Weiteren spielt wie bei allen Kindern/Jugendlichen die Compliance eine große Rolle. Durch die kognitive Einschränkung kann die Compliance zusätzlich reduziert sein, so dass die standardisierte Durchführung einer 3D-Ganganalyse erschwert sein kann und daher eine Video- der 3D-Ganganalyse vorgezogen wird. Mindestens eine Video-Ganganalyse sollte insbesondere bei orthetischer Versorgung und Instabilitäten der Gelenke erfolgen, um hier die Entwicklung der Kinder dokumentieren zu können und Anpassungen der Orthesenversorgung zu initiieren. Des Weiteren muss bei der Hilfsmittelversorgung berücksichtigt werden, dass Kinder mit Trisomie 21 meist das gleiche Bedürfnis nach Eigenständigkeit haben wie Kinder ohne Trisomie. Dies muss insbesondere bei der Versorgung mit Orthesen, die in ihrer Handhabung aufwändiger sind, berücksichtigt werden. Hier kann die apparative Ganganalyse in der regelmäßigen Verlaufskontrolle helfen, die Entwicklungsfortschritte zu dokumentieren und den Arzt bei der Indikationsstellung dabei unterstützen, den Spagat zwischen Compliance und Eigenständigkeit einerseits und der notwendigen Korrektur von Fußstatik und Gangbild andererseits zu finden (Beispiel 4).

Fazit

Die apparative Ganganalyse ist wie die klinische Ganganalyse eine Momentaufnahme, die unter Beobachtung stattfindet. Auch ihre Auswertung/Interpretation ist abhängig von der Erfahrung der untersuchenden Person. Jedoch zeigt sich in unseren Untersuchungen, dass die apparative Ganganalyse vor allem aufgrund ihrer objektiven Daten und reproduzierbaren Ergebnisse ein wichtiges Instrument zur Beurteilung der Wirkung von Hilfsmitteln und Behandlungen darstellt. Der Entwicklungsverlauf der Kinder wird dokumentiert und die Versorgung optimal an die Bedürfnisse der Kinder angepasst.

Für die Autoren:

Dr. rer. nat. Juliane Wühr

Ganganalyse – SPZ Westmünsterland

Christophorus-Kliniken GmbH

Südring 41

48653 Coesfeld

juliane.wuehr@christophorus-kliniken.de

Begutachteter Beitrag/reviewed paper

Wühr J, Bosch-Stroot K, Tiemeyer K, Horter M. Kinder mit Trisomie 21: Einsatz der Ganganalyse zur adäquaten Schuh- und Orthesenversorgung. Orthopädie Technik, 2024; 75 (11): 24–29

Tabelle zu Abb. 9 Zusammenstellung der Gangspurparameter barfuß und mit dynamischer US-Orthese.

| Barfuß | Mit Hilfsmittel | |||

|---|---|---|---|---|

| links | rechts | links | rechts | |

| Kadenz | 124 ± 6,43 Schritte/min | 123 ± 7,96 Schritte/min | 107 ± 4,60 Schritte/min | 107 ± 6,14 Schritte/min |

| Schrittlänge | 0,49 ± 0,41 m | 0,57 ± 0,048 m | 0,59 ± 0,027 m | 0,59 ± 0,027 m |

| Schrittweite | 0,25 ± 0,026 m | 0,20 ± 0,026 m | 0,18 ± 0,018 m | 0,18 ± 0,013 m |

| Geschwindigkeit | 1,11 ± 0,13 m/s | 1,07 ± 0,12 m/s | 1,06 ± 0,065 m/s | 1,03 ± 0,077 m/s |

| Ende Lastübernahme | 8,80 ± 1,13 % | 12,3 ± 2,89 % | 12,2 ± 1,55 % | 13,5 ± 0,99 % |

| Ende terminale Standphasendauer | 46,0 ± 1,51 % | 53,7 ± 1,26 % | 47,6 ± 1,37 % | 52,3 ± 0,77 % |

| Standphasendauer | 58,1 ± 3,67 % | 63,4 ± 1,91 % | 59,9 ± 2,62 % | 64,6 ± 2,20 % |

Video 1:

Ein Ausschnitt der Video-Ganganalyse eines Jungen im Alter von knapp 11 Jahren barfuß.

Video 2:

Ein Ausschnitt der Video-Ganganalyse desselben Jungen im Alter von knapp 11 Jahren mit Sprunggelenksorthesen.

Video 3:

Die Video-Ganganalyse des Jungen zur Verlaufskontrolle im Alter von 14 Jahren und 2 Monaten barfuß zeigt: Die Einlagen sind für die Korrektur der Fußstatik fast ausreichend.

Video 4:

Einlagen können die erhöhte Dorsalextensionsfähigkeit im Sprunggelenk nicht so gut wie die Orthesen reduzieren, es ist wieder eine verspätete Fersenanhebung im Gangzyklus zu beobachten.

Quellenverzeichnis

- Erprobung additiv hergestellter Gesichtsorthesen — 7. Januar 2026

- Was sind heute noch Kontraindikationen der Kompressionstherapie? — 7. Januar 2026

- Liner in der Unterschenkel-Prothetik — 6. Januar 2026

- Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin e. V. (DGKJ). Down-Syndrom im Kindes- und Jugendalter. 027/051 – S2k-Leitlinie Down-Syndrom 2016

- Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin e. V. (DGKJ). Down-Syndrom im Kindes- und Jugendalter. 027/051 – S2k-Leitlinie Down-Syndrom 2016

- Schlemmer T. Ganganalyse in der Orthopädie-Technik – Grundlagen und klinische Anwendungsmöglichkeiten. Orthopädie Technik. 2019; 70 (12): 20–24

- Bosch K et al. Wirksamkeitsnachweis der Hilfsmittelversorgung mittels Bewegungsanalyse. Orthopädie-Technik, 2013; 64 (8): 24–29

- Wühr J, Tiemeyer K, Bosch K, Hafkemeyer U. Nachweis der Gangbildverbesserung durch orthetische Hilfsmittel mittels apparativer Ganganalyse. Orthopädie-Technik, 2018; 69 (3): 36–41

- D’Souza S. 2D-Bewegungsanalyse in der Kinderversorgung. Orthopädie Technik, 2021; 72 (3): 40–43

- Götz-Neumann K: Gehen verstehen. Stuttgart: Thieme, 2003

- Perry J, Burnfield J: Gait Analysis, Normal and Pathological Function, 2. Auflage. West Deptford (NJ): Slack Inc., 2010

- Hafkemeyer U et al. Dynamische Unterschenkelorthese in Prepreg-Technik nach Hafkemeyer – Konstruktionsmerkmale, Indikationen, Variationsmöglichkeiten. Orthopädie Technik, 2024; 75 (4): 48–54