Einleitung

Der unwiderrufliche Verlust der körperlichen Unversehrtheit, wie sie durch eine Hand- oder Armamputation geschieht, stellt Betroffene lebenslang vor große Herausforderungen. Die Einschränkungen, die sich aus einer Amputation ergeben, zeigen sich den Klienten in allen Lebensbereichen. Ungeachtet des Ausmaßes einer Amputation sind das Körpererleben und die Funktion der betroffenen Extremität verändert. Was zur Folge hat, dass die Selbstständigkeit und auch der Selbstwert gefährdet sind.

Bei Klienten mit fehlenden Gliedmaßen, insbesondere an der oberen Extremität, lässt sich das im Grundgesetz (Art. 3 GG) verankerte Recht auf Teilhabe häufig nicht ungehindert umsetzen. Das Sozialgesetz sieht hier einen bestmöglichen Ausgleich der Behinderung vor. Bei der Versorgung mit Exoprothesen an der oberen Extremität ist es Stand der Technik, Klienten möglichst mit myoelektrischen Prothesenpassteilen zu versorgen. Mit dem Bauprinzip der Myoelektrik in Kombination mit 5 beweglich konstruierten Fingern können moderne Hand- und Armprothesen für eine Vielzahl einzelner Bewegungen angesteuert werden. Aus dieser Vielzahl von Möglichkeiten ist es nun möglich, eine individuelle Auswahl an nutzbaren Griffen für die Klienten einzustellen, damit sie durch diese ihren Alltag besser bewältigen können. Die Komplexität der Ansteuerungsmöglichkeiten fordert von den Nutzern technisches Verständnis und die Fertigkeit, mit der verbliebenen Muskulatur unterschiedliche Signale zur Ansteuerung der Prothese zu produzieren. Zum Erlernen der Ansteuerungen und damit zur Umsetzung einer sicheren Nutzung der Prothese sind die Klienten auf ein interdisziplinäres Versorgungsteam, vor allem Orthopädietechniker und Therapeuten, angewiesen.

Wie tiefgreifend die Beeinträchtigung der Lebenssituation durch eine Amputation ist, wird in Äußerungen von Klienten sichtbar: „… das war ein ziemlicher Schock – ist das wirklich passiert oder ist das nur ein Traum? Ich kann meine Arbeit nicht mehr machen, ich brauch im Alltag bei allem Möglichen Hilfe. Ich will zumindest meinen Alltag wieder normal machen können und kein drittes Kind für meine Frau sein.“ Dies berichtete ein Betroffener beim ersten Kontakt im Anamnesegespräch.

Der Wunsch, ein verloren gegangenes Körperteil zu ersetzen, scheint so alt zu sein wie die Entwicklung des technischen Fortschritts. So wurde in einem ägyptischen Grab der hölzerne Ersatz eines Großzehs gefunden1. Die Mumie wurde auf die Zeit etwa 950 bis 700 vor Christus datiert. Die erste Eigenkraftprothese für eine Hand entwickelte der Berliner Zahnarzt Peter Baliff um 1812 und könnte damit als Vorreiter der modernen Armprothesen bezeichnet werden.

Die Anforderungen an eine künstliche Extremität waren wohl damals ebenso anspruchsvoll wie heute: Die Prothese sollte die verloren gegangene Funktion wiederherstellen. Mit modernster Technik kann eine Prothese mittlerweile so konstruiert werden, dass sie, dass sie spezielle Griffe ausführt, dass z. B. eine Computermaus bedienet werden kann. Die technischen Möglichkeiten und die Anbindung an unseren Körper reichen jedoch noch nicht aus, um einen gesunden, funktionierenden Arm oder eine Hand zu ersetzen.

Ein großes Problem stellt dabei die direkte Rückmeldung aus der Prothese an den Benutzer dar. Das heißt, die gesamte Sensibilität und Propriozeption (zu den aktuellen Positionen in den Gelenken, zum Krafteinsatz, zur Oberflächenberührung) kann aus der Prothese noch nicht an den Körper zurückgemeldet werden. Jakubowitz2 berichtet davon, dass die aktuellen Feedbacksysteme auf einer sensorischen Substitution basieren und somit von einer wirklichkeitsnahen Rückkopplungskontrolle noch weit entfernt sind. Diese Defizite müssen die Betroffenen beim Gebrauch einer Prothese kompensieren. So ist es notwendig, dass gezielte Bewegungen immer mit Blickkontakt ausgeführt werden. Jede Bewegung benötigt eine aufwändige Bewegungsplanung für den Einsatz der Prothese im Alltag.

Wie auch Meinecke-Allekotte3 berichtet, ist es für ein bestmögliches Outcome unumgänglich, die Klienten frühzeitig auf die Nutzung einer Prothese vorzubereiten und neu zu erlernende Fähigkeiten zu trainieren. Hier spielt unter anderem die enge Zusammenarbeit mit einem erfahrenen Orthopädietechniker eine ausschlaggebende Rolle. In enger Abstimmung zwischen Orthopädietechnik und Therapie können die Feinabstimmungen der Komponenten an der Prothese und deren Ansteuerungen entsprechend dem Muskelpotenzial des Stumpfes vorgenommen werden.

Mittlerweile sind auf dem Hilfsmittelmarkt eine Vielzahl unterschiedlicher myoelektrischer Prothesen erhältlich. Jede Prothese verfolgt ein eigenes Konstruktionskonzept. Die Berücksichtigung der individuellen Bedürfnisse und Wünsche zum Prothesengebrauch4 ist notwendig, damit die geeignete Prothese für den jeweiligen Betroffenen ausgewählt werden kann. Um mit der eigenen Prothese bestmöglich umgehen zu können, ist es unumgänglich, dass Patienten in der Bedienung und Anwendung intensiv geschult werden. Je komplexer eine Prothese konstruiert ist, umso anspruchsvoller gestalten sich die Bedienung und das Training.

Ein fehlendes Prothesentraining kann auch zur Ablehnung des Klienten gegenüber der Prothese führen. Laut Biddiss et al. 5 ist diese Ablehnung ein komplexes Thema und abhängig von persönlichen, kontextuellen und technischen Faktoren. Roeschlein und Domholdt6 zeigen, dass einer der Ablehnungsfaktoren ein fehlendes Training nach einer Prothesenanpassung ist. Dromerick et al. 7 ergänzen zudem, dass intensives Training zur Prothesenbenutzung die Leistungen der oberen Extremität verbessert. Dies bedeutet, dass man dieser Ablehnung durch gezielte Therapie und interprofessionelle Zusammenarbeit entgegenwirken kann und sollte. Auch Weeks, Anderson und Wallace8 empfehlen, so bald wie möglich nach der Amputation eine Prothese anzupassen und mit dem Training zu beginnen.

Ein möglichst gutes Outcome für den Betroffenen ist mit bestimmten Voraussetzungen verbunden. Neben einer abgeschlossenen Narbenheilung, einer guten Stumpfstabilität und Stumpfform sind auch das soziale Umfeld, eine notwendige Medikation sowie psychische oder physische Begleiterkrankungen zu beachten. Die Einbindung von anderen betroffenen Personen, sogenannten Peers, kann einen sehr positiven Effekt auf die Verarbeitung und Akzeptanz der Situation haben.

Dem allgemein hohen Kostendruck folgend verkürzen sich die Zeiten des stationären Aufenthalts, wohingegen die Verletzungen komplexer und die Prothesenbedienung komplizierter werden. Grifka und Kuster9 haben bereits 2011 darauf hingewiesen, dass die Entscheidungen, welche Prothese für den Betroffenen am besten ist, vom individuellen Nutzen für den Amputierten abhängig gemacht werden. Diesem individuellen Nutzen ist auch ein individuell abgestimmtes Prothesentraining gegenüberzusetzen. Aus diesem Grund war es uns ein Anliegen, ein effizientes Training zu konzipieren, das den ICF-Ansprüchen genauso entspricht wie den modernen medizinisch-rehabilitativen Anforderungen.

Prothesentraining

Die Behandlung nach Amputation kann in 2 Phasen unterteilt werden. Phase 1 ist das präprothetische Training. Phase 2, die Prothesengebrauchsschulung, beinhaltet das Erlernen der Grundfunktionen der Prothese, das Anwenden der Prothese bei einzelnen Aktivitäten und ein Teilhabetraining.

Das präprothetische Training beinhaltet:

- Narbenbehandlung

- Auseinandersetzung mit dem veränderten Körperbild bzw. dem bestehendem Phantomgefühl

- Behandlung von Phantomschmerzen

- Behandlung des Stumpfes

- Einhändertraining

- Training der Aktivitäten des täglichen Lebens (AdLs) – ohne Prothese

- Myotestung/Myotraining

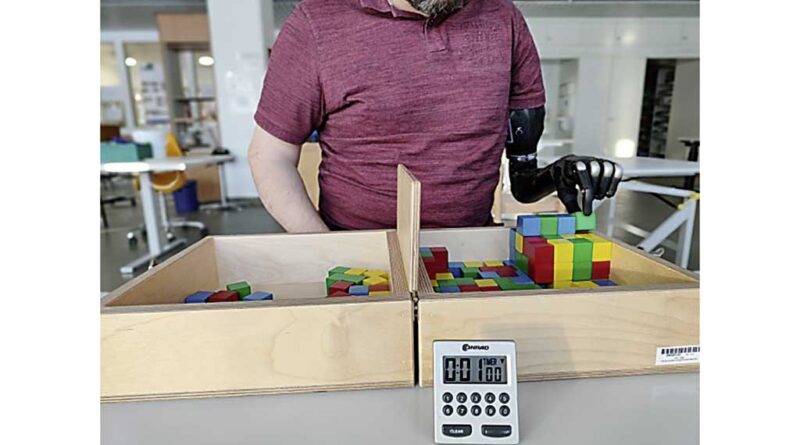

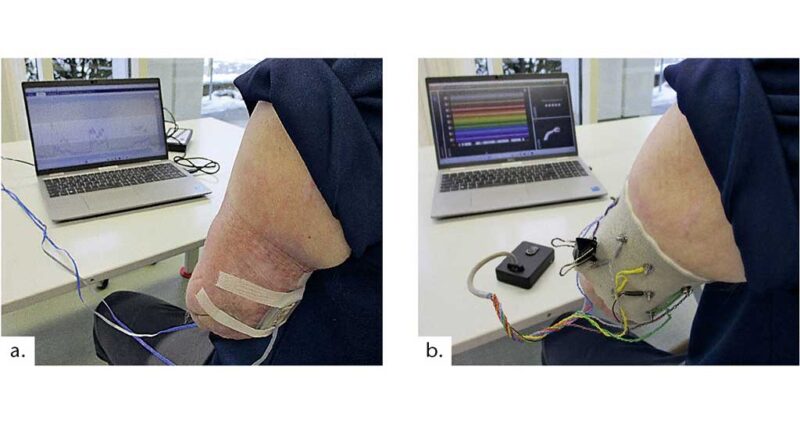

Um festzustellen, welche Prothesenart individuell anwendbar ist und welches Steuerungssystem eine betroffene Person umsetzen kann, wird bereits sehr früh eine Myotestung durchgeführt (Abb. 1). Unter Myotestung versteht man die graphische Abbildung der vorhandenen Muskelpotenziale, die zur Steuerung einer Prothese verwendet werden könnten. Mit dieser softwareunterstützten Darstellung kann den Patienten die Muskelkontraktion visualisiert werden. Mit der visuellen Rückmeldung ist es den Klienten möglich, Muskeln selektiv anzusteuern und so zu trainieren, dass diese dauerhaft reproduziert werden können. Dies kann zum einen mit 2 EMG-Elektroden zur Muskelsignalsuche durchgeführt werden. Sind die Muskelsignale so schwach, dass eine 2‑Elektrodensteuerung nicht möglich ist, kann zum anderen mithilfe von „Elektrodenmanschetten“ eine Evaluation für komplexere Steuerungssysteme durchgeführt werden.

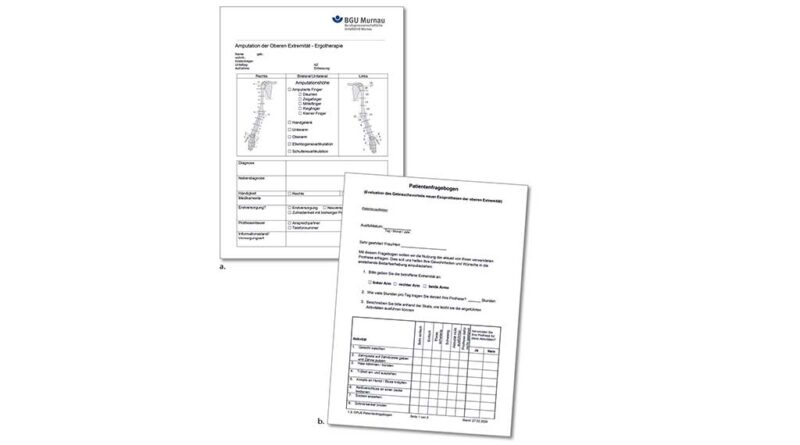

Die Myotestung wird in enger Zusammenarbeit von Ergotherapie und Orthopädietechnik durchgeführt. Die Ergebnisse aus Myotestung, den Fähigkeiten des Patienten und dem Anforderungsprofil (ICF-basiert: Körperfunktion, Teilhabe, Umweltfaktoren sowie personenbezogene Faktoren) (siehe Kasten und Abb. 2) zur gewünschten Prothesennutzung, stellen die Grundlage (Weichenstellung) für eine prothetische Versorgung dar.

Die ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health der WHO) klassifiziert im Unterschied zur ICD (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems) die Auswirkungen einer Verletzung oder Erkrankung in Bezug auf die Körperfunktionen, die Aktivitäten und die Teilhabe einer Person.

Sowohl der Begriff der Funktionsfähigkeit als auch der der Behinderung beschreiben die Folgen, die sich für einen Menschen mit einem Gesundheitsproblem in Bezug zu seinen Umwelt- und seinen personenbezogenen Faktoren (Kontextfaktoren) ergeben. Die Grundlage für diese Sichtweise stellt das biopsychosoziale Modell dar10.

In Anlehnung an diese Systematik gehen wir davon aus, dass Klienten mit einer Armprothese in ihrer Teilhabefähigkeit profitieren, je besser sie die Funktionen einer Prothese in einzelnen Aktivitäten einsetzen können. Aus diesem Gedanken heraus ergibt sich für uns die Aufteilung der Prothesengebrauchsschulung in Funktions‑, Aktivitäts- und Teilhabetraining.

Sobald feststeht, welche Prothesenausführung mit welchem Steuerungssystem ausgeführt werden kann, wird mit dem Myotraining begonnen. Dabei sollen die in der Testung gefundenen Signale verinnerlicht und weiter verbessert werden. Bei manchen Systemen ist es notwendig, zwischen mehreren Komponenten (Hand öffnen/schließen, Hand drehen, Ellenbogen) umzuschalten. Hierzu müssen verschiedene Varianten einstudiert werden. Möglichkeiten hierbei sind z. B. 2 oder 3 schnelle Muskelkontraktionen, ein langer Muskelimpuls oder eine Kokontraktion (die möglichst gleichzeitige Anspannung eines Muskels [Agonist] mit seinem Gegenspieler [Antagonist], z. B. M. biceps- und M. triceps brachii).

Die Elektroden können in ihrer Empfindlichkeit, bzw. Sensitivität verändert werden. Je besser und zuverlässiger das Muskelsignal reproduzierbar ist, umso geringer kann später die Sensitivität der Elektroden eingestellt werden. Wenn die Elektrode sehr empfindlich eingestellt ist, reicht bereits ein sehr geringer Muskelimpuls zur Ansteuerung der Prothese. Dies kann jedoch auch zu ungewollten Bewegungen führen. Dadurch sollen ungewollte Bewegungen der Prothese minimiert werden.

Prothesengebrauchsschulung

Hier wird zuerst mit dem Erlernen der Grundfunktionen begonnen. Die Betroffenen sollen den Umgang mit der Prothese erlernen. Zu Beginn werden sämtliche Bedienfunktionen erklärt. Dazu zählen neben allen technischen Gegebenheiten, wie z. B. das Ein- und Ausschalten der Prothese, das Akku-Management oder die Maximallasten der Komponenten, auch hygienische Vorgaben bzw. Reinigungshinweise. Anschließend wird das selbstständige An- und Ausziehen der Prothese erlernt. Vor allem bei Mehrfachamputationen können verschiedene Hilfsmittel zum Einsatz kommen. Die Prothesengebrauchsschulung umfasst aufeinander aufbauend:

– Funktionstraining

- Öffnen/Schließen der Hand

- Umschalten zwischen den Komponenten (Ellbogen/Hand/Unterarmrotation)

– Aktivitätstraining:

- Greifen von Gegenständen, Holzwürfel/Schaumstoffwürfel

– Teilhabetraining:

- Beidhändiges Essen

- Bilaterale Haushaltstätigkeiten

- Hobbys

- Berufliche Tätigkeiten

Funktionstraining

Je nach Prothesenart und ‑komponenten sind verschiedene Funktionen möglich (Hand öffnen/schließen, Handrotation, Ellenbogen beugen/strecken). Ziel ist es, die Prothese gezielt und willkürlich ohne Störsignale und Fehlimpulse bedienen zu können. Wie oben (Myotestung/Myotraining) beschrieben, müssen die Umschaltvarianten zwischen den jeweiligen Komponenten bei einer Prothesensteuerung mittels 2 Elektroden erlernt werden. Diese gilt es ebenso willkürlich und ohne Störsignale dauerhaft reproduzieren zu können.

Aktivitätstraining

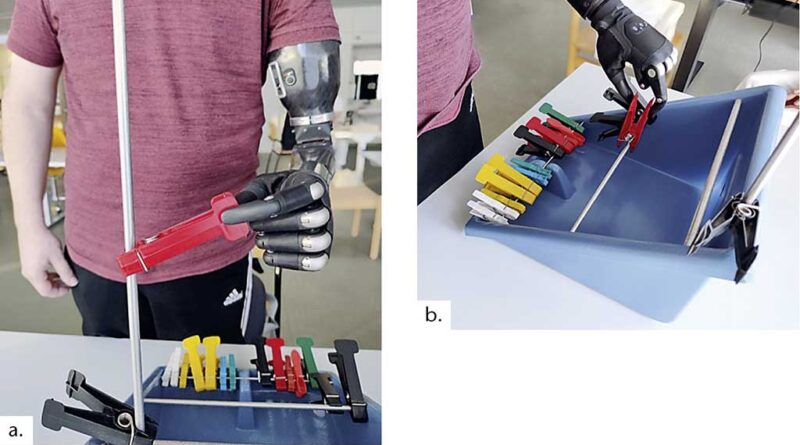

Die erlernten Funktionen werden in einfache Tätigkeiten integriert. Hier gilt zu beachten, dass die Belastung von einfachen zu schweren Tätigkeiten langsam gesteigert werden soll. So beginnen wir beispielsweise mit großen, festen Gegenständen und tasten uns langsam an kleine, weiche oder teils auch zerbrechliche Gegenstände heran. Um für die Betroffenen eigene Vergleichswerte zu generieren, nutzen wir unter anderem den „Box and Block Test“ (Abb. 3). Diese Werte werden in einer Verlaufsdokumentation festgehalten und können zur Beurteilung der Lernfortschritte der Klienten genutzt werden. Hierbei soll der Betroffene innerhalb einer Minute so viele Holzblöcke wie möglich von der einen Seite der Box auf die andere Seite legen. Dabei können verschiedene Griffvarianten genutzt werden. Dies ist von Klient zu Klient unterschiedlich.

Des Weiteren bietet der „Clothes-pin Relocation Test“ eine Möglichkeit, die Nutzung der Prothese in allen Ebenen und mit Einschluss aller Komponenten zu überprüfen (Abb. 4). Dabei muss mit Wäscheklammern, die einen unterschiedlich starken Widerstand haben, in verschiedenen Positionen hantiert werden. Somit muss der Ellbogen teilweise gestreckt oder gebeugt, die Hand gedreht sowie auf- und zugemacht werden.

Teilhabetraining

In dem zu Beginn ausgefüllten Anforderungsprofil stehen die Tätigkeiten, die der Betroffene mit der Prothese im Alltag ausführen möchte, und somit auch die nächsten Therapieschritte (Abb. 5). Hierfür wird oft eine längere Trainingsphase benötigt, da hier die geeigneten Griffvarianten gefunden werden müssen. Ziel ist es, dass der Klient Erfahrungen sammelt, mit welchen Griffvariationen er die für ihn notwendigen Tätigkeiten am besten durchführen kann. Im Laufe der Zeit sammelt man als Therapeut Erfahrungen, welche Griffe für die jeweiligen Tätigkeiten geeignet sind, dies kann allerdings nicht verallgemeinert werden. So nutzen manche Betroffene zum Greifen von kleinen Gegenständen eher einen Spitzgriff, andere hingegen präferieren den Dreipunktgriff.

Fazit

Durch die Versorgung mit einer Exoprothese haben Klienten die Möglichkeit, ihre Selbstständigkeit zu verbessern. Nach unserer Überzeugung kann die Integration dieses technischen Hilfsmittels nur in enger Zusammenarbeit spezialisierter Orthopädietechniker und Therapeuten stattfinden.

Mit einer früh einsetzenden Prothesengebrauchsschulung schafft man für Klienten die Voraussetzungen, ihre verbliebenen Fähigkeiten maximal zu nutzen, die Akzeptanz für eine Prothese zu fördern und frühzeitig Lebensperspektiven zu schaffen. Unsere Erfahrung hat gezeigt, dass ein abgestuftes Training, angelehnt an die ICF, die Therapieplanung erleichtern und eine Gewöhnung an die Prothese fördern kann.

Unsere Empfehlung ist, sämtliche Ergebnisse aus durchgeführten Assessments zusammen mit einer ausführlichen Videodokumentation dem Kostenträger als Entscheidungshilfe vorzulegen.

Die Autoren:

Alexander Fürst

Ergotherapeut

Berufsgenossenschaftliche Unfallklinik Murnau

Prof.-Küntscher-Straße 8

82418 Murnau am Staffelsee

alexander.fuerst@bgu.murnau.de

0151/18313399

Hans-Peter Baumgärtler

Leitung Ergotherapie

Berufsgenossenschaftliche Unfallklinik Murnau

Prof.-Küntscher-Straße 8

82418 Murnau am Staffelsee

hans.baumgaertler@bgu-murnau.de

Begutachteter Beitrag/reviewed paper

Fürst A, Baumgärtler HP. Schulung im Umgang mit Exoprothesenpassteilen an der oberen Extremität (Armprothesen). Orthopädie Technik. 2024; 75 (5):74–79

- Baumgartner R, Botta P. Amputation und Stumpfversorgung. Stuttgart, Thieme: 2007

- Benner S et al. Exoprothesenversorgung der oberen Extremität. Trauma und Berufskrankheit, 2019; 21: 55–60. https://doi.org/10.1007/s10039-019‑0414‑2

- Breier S. Verbessern nach Amputation Alltagsfunktionalität und Lebensqualität: Myoelektrische Teilhandprothesen. Ergotherapie und Rehabilitation, 2020; 59 (4): 20–24

- Glapa K et al. Rehabilitation bei Patienten nach Amputationen an den Extremitäten. Orthopäde, 2021; 50: 900–909. https://doi.org/10.1007/s00132-021–04173‑x

- Greitemann B, Brückner L, Schäfer M, Baumgartner R (Hrsg.). Amputation und Prothesenversorgung. Indikationsstellung – operative Technik – Nachbehandlung – Funktionstraining. 4. Auflage. Stuttgart: Thieme, 2016

- Karst B, Winkler C. Spezielle Bewegungstherapie – obere Extremität. In: Greitemann B, Brückner L, Schäfer M, Baumgartner R (Hrsg). Amputation und Prothesenversorgung. 4. Auflage. Stuttgart: Thieme, 2016

- Kulmer T, Kogelbauer B, Sommer M. Assessments bei myoelektrischen Prothesen der oberen Extremität – ein modifizierter Scoping Review. ergoscience 2016, 11 (3): 102–112

- Salminger S et al. Prothetischer Ersatz an der oberen Extremität bei Amputation oder Funktionsverlust. Manuelle Medizin, 2019; 57: 16–20. https://doi.org/10.1007/s00337-018‑0490‑6

- Simmel S, Baumgärtler H‑P. Indikationsprüfung neuer Armprothesen. Trauma Berufskrankheiten, 2018; 20 (1): 26–30. https://doi.org/10.1007/s10039-017‑0280‑8

- Verein zur Qualitätssicherung in der Armprothetik e.V. (Hrsg.). Kompendium Qualitätsstandard im Bereich der Prothetik der oberen Extremität. Dortmund: Orthopädie-Technik, 2014

- iOrt – Entwicklung einer überwachenden Orthese mit neuartigem optischen Sensorsystem — 11. Februar 2026

- Sensomotorische Fußorthesen mit positivem Einfluss auf das statische Gleichgewicht: Einblick in eine randomisiert-kontrollierte Crossover-Studie — 10. Februar 2026

- Liner in der Unterschenkel-Prothetik — 6. Januar 2026

- SRF 2 Kultur. Schritt für Schritt: Die Geschichte der Prothese. https://www.srf.ch/kultur/gesellschaft-religion/prothesen-im-wandel-schritt-fuer-schritt-die-geschichte-der-prothese (Zugriff am 18.01.2024)

- Jakubowitz E, Kettenbach A, Fleischer-Lück B. Aktuelle Entwicklungen in der Handprothetik – wie nah sind wir wirklich an Sensibilität und Intelligenz? Orthopädie Technik, 2018; 69 (7): 30–38

- Meinecke-Allekotte B. Mit einer myoelektrischen Handprothese zurück ins Leben – Prothesengebrauchsschulung als Teil des interdisziplinären Rehabilitationspfads. Orthopädie Technik, 2021; 72 (2): 38–43

- Kretz D. Teilhandamputation und Hilfsmittelversorgung – welche Versorgungen sind sinnvoll? Orthopädie Technik, 2018; 69 (7): 40–44

- Biddiss EA, Chau TT. Upper limb prosthesis use and abandonment: A survey of the last 25 years. Prosthetics and Orthotics International, 2007; 31 (3): 236–257

- Roeschlein RA, Domholdt E. Factors related to successful upper extremity prosthetic use. Prosthetics and Orthotics International, 1989; 13 (1): 14–18

- Dromerick AW et al. Effect of Training on Upper-Extremity Prosthetic Performance and Motor Learning: A Single-Case Study. American Academy of Physical Medicine and Rehabilitation, 2008; 89 (6): 1199–1204

- Weeks DL, Wallace SA, Anderson DI. Training with an upper-limb prosthetic simulator to enhance transfer of skill across limbs. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 2003; 84 (3): 437–443 https://doi.org/10.1053/apmr.2003.50014

- Grifka J, Kuster M. Orthopädie und Unfallchirurgie: Für Praxis, Klinik und Facharztprüfung. Heidelberg: Springer, 2011

- Engel GL. The need for a new model: a challenge for biomedicine. Science, 1977; 196 (8): 129–136. https://doi.org/10.1126/science.847460