Einleitung

Eine Amputation ist vielfach ungeplant und häufig ein Notfall. Im besten Fall ist nur eine Operation notwendig, Nachamputationen kommen abhängig von der Ursache, wie z.B. Exostosen1 oder Diabetes2 3, vor. In den meisten Fällen liegen Sekundärerkrankungen vor, nicht selten geht eine längere Bettlägerigkeit bei schlechtem Allgemeinzustand voraus. Kommt es aufgrund von Keimen, Diabetes efn_note] Littman et al. Risk of Ipsilateral Reamputation Following an Incident Toe Amputation Among U.S. Military Veterans With Diabetes, 2005–2016. Diabetes Care, 2020; 43 (5): 1033–1040. doi: 10.2337/dc19-2337 [/efn_note] oder einer arteriellen Verschlusskrankheit (AVK) zu Heilungsstörungen, so verzögert sich die Prothesenversorgung. Für eine Versorgung mit TOPS (transkutane osseointegrierte Prothesensysteme) müssen mögliche Kontraindikationen4 5 bereits im Vorfeld evaluiert und ggf. ausgeschlossen werden.

Ein osseointegratives System wird implantiert, wenn die Amputierten mit einem Schaftsystem nicht zurechtkommen, in Einzelfällen auch als Erstversorgung. Somit wird die Operation, die als 2‑Step oder Singlestep durchgeführt wird, geplant und es kann eine Prähabilitation durchgeführt werden.

Prähabilitation

Eine Prähabilitation ist bei den meisten Patient:innen, die amputiert werden, nicht planbar, da es viele Krankheitsbilder gibt, die diese verhindern, v. a. dann, wenn nach einem Trauma, einer akuten AVK, nach langer Bettlägerigkeit oder aufgrund einer Sepsis eine Amputation der letzte Ausweg ist. Ist eine Amputation mit nachfolgender Schaftversorgung geplant und eine Prähabilitation möglich, so deckt sich das Übungsprogramm nahezu mit dem für TOPS-Patient:innen (s. u.).

TOPS-Versorgungen werden sorgfältig geplant. Hierfür sind Voruntersuchungen zum Ausschluss von Kontraindikationen notwendig. Das Implantat wird auf den Knochen abgestimmt, z. T. gibt es Sonderanfertigungen. Eine Prähabilitation von mindestens 4, besser 6 Wochen ist sinnvoll und hilfreich.

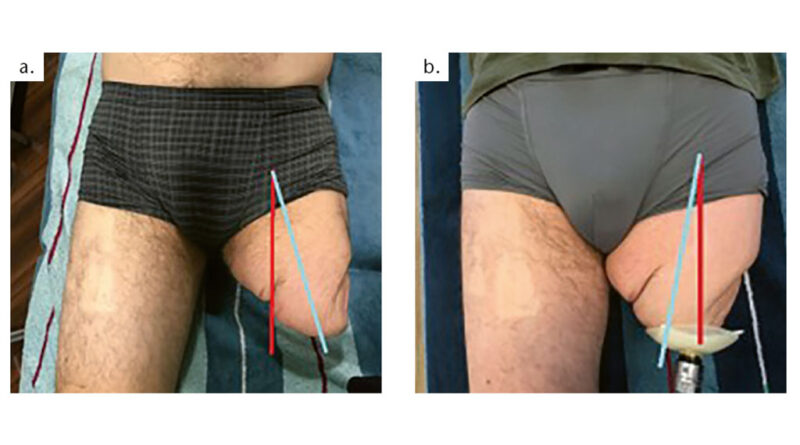

Bei uns im Haus haben Patient:innen, die von uns nach der OP aufgerüstet werden, die Möglichkeit, vorab ein individuelles Prähabilitationsprogramm zu erhalten. Wichtig ist, die Hüftextension zu trainieren und zu verbessern. Auch die gesamte Stumpfmuskulatur sollte beim Training nicht vernachlässigt werden. Daneben sind die Aufrichtung sowie die Rumpfstabilität (Bauch- und Rückenmuskulatur) wichtig. Die Stützkraft für die Arme und die Stabilisation des Schultergürtels erleichtern das Gehen mit Stützen. Für einen stabilen Gang muss die Glutealmuskulatur kräftig genug sein. Liegt ein abduziertes Femur vor, sollte das Augenmerk auf der Adduktion liegen. Um die lateralen Strukturen sowie die laterale Faszienkette zu dehnen, bietet sich die Mondlage (im Yoga auch Banane in Rückenlage) an. Manche Narben können nach fachlicher Anleitung durch den/die Patient:in selbst mobilisiert werden, andere durch den/die Therapeut:in. Meiner Erfahrung nach lohnt es sich auch, alte feste Narben zu mobilisieren.

Ziele der Prähabilitation6

- Der/die Patient:in wird schneller mobil: Evaluation z. B. durch die Assessments Timed-up-and-go-Test, 6‑Minutes-Walk-Test

- Range of Motion (ROM), Kraft, Propriozeption verbessern

- Schmerzen verringern → weniger Schmerzmittel

— Lateraler Hüftschmerz

— Muskelkater/Überlastung

- Arbeitsunfähigkeitszeiten verkürzen

- Soziale Integration verbessen

- Kosten für das Gesundheitssystem senken

- Resilienz stärken

Postoperative Versorgung

Bei allen Systemen müssen Gewichtsvorgaben von Passteilen beachtet werden, wobei das maximale Patientengewicht für TOPS je nach System bei 100 kg bzw. maximal 125 kg liegt. Mit Schaftsystemen können Oberschenkelamputierte bis 150 kg und Unterschenkelamputierte bis 220 kg versorgt werden.

Schaft

Mit dem Bau der Schaftprothese kann begonnen werden, sobald der Stumpf verheilt ist. Bei nicht verheilten Wunden können diese wieder aufbrechen. Die Belastung erfolgt adaptiert an den Allgemeinzustand sowie schmerzadaptiert. Toleriert der/die Amputierte die Prothese bei guter Passform, gibt es keine Einschränkungen.

Der Bau einer Schaftprothese ist aufwändig. Zunächst wird ein Testschaft aus einem thermoplastisch verformbaren Material angefertigt. Nach erfolgreicher statischer und dynamischer Anprobe sowie erfolgreichem Probelaufen wird nach dem Modell des Testschaftes ein Interimsschaft aus Faserverbundwerksstoff gefertigt. Dieser Interimsschaft wird für sechs Monate zur Mobilisierung des/der Patient:in verwendet. In dieser Zeit verändert sich der Stumpf besonders: Der Schwellungszustand verbessert sich, die Muskulatur wird gestärkt und somit ändert sich die Form. Bei Veränderungen können am Interimsschaft entsprechende Anpassungen vorgenommen werden.

Im Anschluss wird die Definitivprothese angefertigt, die nicht mehr thermoplastisch verformbar ist. Kommt es bei einer Schaftversorgung zu Volumenveränderungen, so ist zunächst die Ursache zu evaluieren. Bei Volumenschwankungen kann je nach Ursache mit Kompressionsstrümpfen und/oder manueller Lymphdrainage oder Diuretika, die laut Befragungen im Befund häufig unregelmäßig eingenommen werden, interveniert werden. Bei einer Zu- oder Abnahme des Volumens wird der Schaft angepasst, es können z. B. Pads eingeklebt werden. Ab einer Umfangszu- und ‑abnahme von mindestens 5 % wird ein neuer Schaft beantragt. Insgesamt ist der Materialaufwand beim Bau von Schaftprothesen hoch.

Bei einer Schaftversorgung nach einer Oberschenkelamputation können jegliche Kniegelenke, die auf dem Markt sind, verwendet werden.

TOPS

Als wir 2017 damit begonnen haben, die ersten Patient:innen mit TOPS zu versorgen, war die Klientel deutlich inaktiver: Eine Endo-Exo-Versorgung empfanden viele als den letzten Ausweg, weil sie mit ihrer Schaftprothese nicht zurechtkamen. Es gab mehrere Patient:innen, die seit längerem im Rollstuhl saßen und mit ihrer Schaftprothese nicht liefen. Im Laufe der Zeit rüsteten wir am Standort Hannover auch einige wenige Patient:innen zur Erstversorgung auf sowie viele, die mit Schaftprothese zwar mobil waren, aber im Alltag nicht gut mit ihr zurechtkamen.

In Deutschland werden primär drei TOPS eingesetzt: die beiden Pressfit-Systeme der deutschen Firma ESKA und der niederländischen Firma OTN sowie das schwedische Schraubimplantat der Firma Integrum7.

Für die Aufrüstung des/der Amputierten mit TOPS muss das Stoma nicht verheilt sein. Der Ausfluss von Sekret nimmt im Laufe der Zeit i. d. R. ab. Infektionen und die Bildung von Hypergranulationsgewebe sind jedoch möglich.

Bei einer TOPS-Versorgung kommen eine Flexionsstellung im Hüftgelenk (HG) sowie eine Abduktionsstellung des Femurs im Hüftgelenk zum Tragen8 9. Je nach Beugewinkel oder ‑kontraktur sind bei dem deutschen und dem niederländischen System Adapter mit einer Rückverlagerung vorgesehen. Die Firma ESKA bietet als Ausgleich von Beugekontrakturen Rückverlagerungsadapter in 6‑mm-Schritten zwischen 0 mm und 76 mm an, was, abhängig von der Stumpflänge, einem Flexionswinkel zwischen 0° und 23° entspricht. OTN bietet Rückverlagerungsadapter in 10-mm-Schritten zwischen 0 mm und 60 mm an. Integrum bietet keine Rückverlagerungsadapter an. Es können Adapter eingesetzt werden, sofern die Aufbauhöhe den Einsatz nicht limitiert.

Volumenveränderungen kommen bei TOPS nicht zum Tragen. Bei dem ESKA-System müssen bei Gewichtsveränderungen die Abschärstifte angepasst werden.

Bei TOPS ist ein elektronisches Kniegelenk geboten, damit das Sturzrisiko minimiert wird10. Bei Stürzen ist das Verletzungsrisiko bei TOPS-Patient:innen erhöht. Zudem ist das Gangbild physiologischer als mit mechanischen Kniegelenken und eine bessere Stoßdämpfung ist gegeben. Welche Kniegelenke für TOPS freigegeben sind, wird vom Hersteller bestimmt.

Doppelamputierte Patient:innen

Bei einer doppelseitigen Oberschenkelamputation ist es für die/den Amputierte:n sowohl mit Schaftprothesen als auch mit TOPS einfacher, zunächst mit Kurzprothesen (Stubby-Prothesen) versorgt zu werden, die noch kein Kniegelenk haben. Es gibt keine erhaltene Seite, die die amputierte Seite entlasten könnte; außerdem erleichtern die Kurzprothesen die Eingewöhnung. Die Prothesen können nach und nach verlängert und final mit einem Kniegelenk versehen und auf die volle Beinlänge umgestellt werden11.

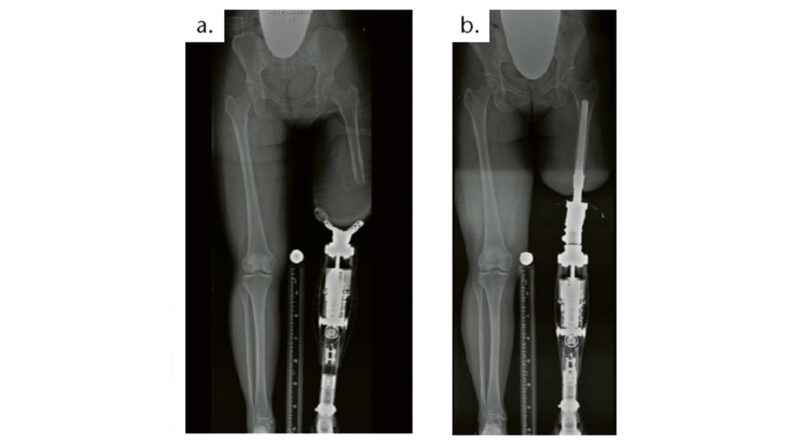

Besonders Doppelamputierte profitieren von osseointegrierten Systemen. Das Gewicht ist geringer als bei einer Schaftprothese, zudem behindern sich die Oberschenkelschäfte beim Gehen, Stehen und Sitzen nicht (Abb. 1).

Narben und Faszien

Adhäsive und fixierte Faszien sowie Vernarbungen können die Beweglichkeit einschränken.

Schaft

Narben und verklebte Faszien können in Form von Einziehungen, Keloidbildung, Spalthaut, Unflexibilität, Hyper- und Hyposensibilität im Schaft vielfältige Probleme wie z. B. Schmerzen verursachen.

TOPS

Bei einer TOPS-Versorgung kommen diese Probleme im Schaft nicht zum Tragen. Es lohnt sich dennoch, feste Narben und adhäsive Faszien zu behandeln, damit Zug z. B. auf das Stoma v. a. in der Bewegung reduziert wird und feste oder adhäsive Narben die Beweglichkeit nicht limitieren (Abb. 2).

Schmerzentwicklung und Tragekomfort

Zunächst ist zwischen akuten und chronischen Schmerzen zu differenzieren. Schmerzen sollten interdisziplinär abgeklärt werden.

Neurome und neuropathisch assoziierte Schmerzen können sowohl bei Schaftpatient:innen als auch bei TOPS-Patient:innen auftreten. Auch Muskelkater tritt bei beiden Gruppen auf.

Individuelle Unterschiede lassen sich beim Weichteilschmerz feststellen, der abhängig von Vernarbungen, Verklebungen der Faszien und dem Aktivitätslevel ist.

Bei Schaftversorgungen findet die Propriozeption über die Weichteile statt und ist abhängig vom Sitz und Bau der Prothese. Beim TOPS kommt es durch die Anbindung der Prothese über den Endostiel zur Osseoperzeption. Die Prothese lässt sich besser und zielgerichteter steuern12.

Schaft

Im Schaft kann es aus unterschiedlichen Gründen wie Volumenschwankungen, Passformfehlern des Schaftes, Anziehfehlern der Prothese oder Hautempfindlichkeiten zu Scheuerstellen, Druckstellen, Druckabszessen, Blasenbildung oder allgemeinen Hautproblemen wie z. B. Pilzen kommen.

Druckstellen können im Schaft immer wieder einmal auftreten. Entlastung und ggf. Anpassung des Schaftes sind in diesem Fall notwendig, damit die Stellen abheilen können.

Die Range of Motion (ROM) des Knie- und Hüftgelenkes wird durch den Schaft, abhängig von Aufbau und Schaftsystem, oft eingeschränkt13 14. Der Oberschenkelschaft kann bis zu einem gewissen Grad flexibel gestaltet und gekürzt werden, dies darf allerdings nicht zu Lasten der Stabilität im Gang gehen.

Bei den meisten oberschenkelamputierten Schaftträger:innen entwickelt sich aufgrund des Muskelungleichgewichtes im Laufe der Zeit eine Abduktion des Femurs im Hüftgelenk. Je kürzer der Stumpf und somit die Adduktoren sind, desto mehr verschiebt sich das Muskelungleichgewicht zugunsten der Abduktoren. Die Abduktoren ziehen das Femur nach lateral, wodurch Schmerzen am distalen Ende z. T. durch Druck oder Exostosen entstehen können. Sämtliche Weichteile passen sich an die Gegebenheiten an.

TOPS

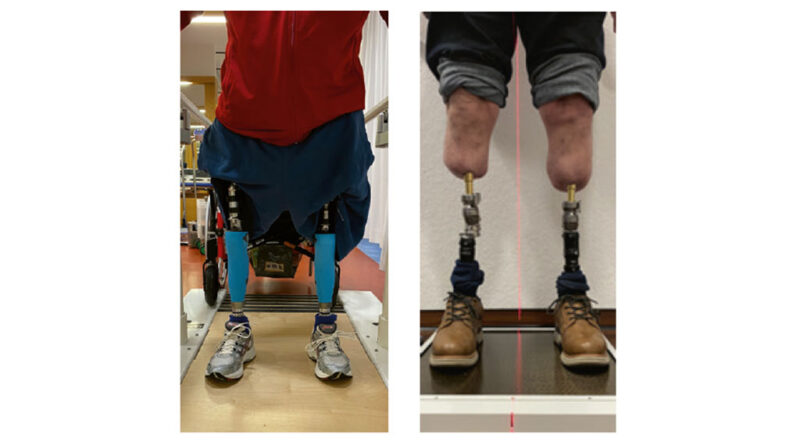

Bei der Aufrüstung mit TOPS wird die Achse des im Schaft abduzierten Femurs im Hüftgelenk korrigiert. Besteht die Fehlstellung schon länger und haben sich die bindegewebigen Strukturen verkürzt, so entstehen Schmerzen durch mechanische Belastung15.

Gehen die Betroffenen mit einer Abduktion im Hüftgelenk, um die lateralen Strukturen zu entspannen, ändern sich die Hebelverhältnisse der gekürzten Adduktoren, die versuchen, das abduzierte Bein zu stabilisieren. Sie können mit Schmerz und einem Hypertonus reagieren. Einige Patient:innen gaben im Rahmen der Versorgung medial Knochenschmerzen an. Nach einer Gangkorrektur und Detonisierung der Adduktoren ließen sich die vermeintlichen Knochenschmerzen jedoch reduzieren.

Beim lateralen Hüftschmerz kommen die lateralen Strukturen des Hüftgelenkes, die Bänder, Kapsel, Faszien und Muskulatur auf Spannung. Durch die Osseointegration wird die Achse korrigiert, das Femur wird medialisiert (Abb. 4) 16 17. In Muskeln, Kapsel, Faszien und Bändern gibt es viele Proprio- und Nozizeptoren. Es liegt ein Dysfunktionssyndrom (normale Bewegung verursacht Stress auf veränderte Strukturen) vor, welches beim Gehen starke Schmerzen verursachen kann. Die Erfahrung hat gezeigt, dass diese Schmerzen durch eine konsequente Prähabilitation reduziert oder gar eliminiert werden können. Es ist nach der Aufrüstung bei lateralem Hüftschmerz nachhaltiger, mit kurzen Gehstrecken zu beginnen als längere zu forcieren oder gar zu erzwingen und diese Schritt für Schritt zu vergrößern.

Leistenschmerzen treten ebenfalls häufig auf. Das ROM wird durch einen Schaft nicht mehr limitiert, somit können die Hüftflexoren beim Gehen in der Standphase auf Spannung kommen. Die Krafteinleitung für die Schwungphase ist anders als im Schaft. Der Endostiel verlängert das Femur, die Prothese kann nicht „falsch“ angezogen werden, so dass der Stumpf z. B. unterschiedlich im Schaft sitzt. Das TOPS hingegen kann zielgerichteter gesteuert werden. Die Ursprungssehne des M. quadriceps femoris reagierte bei vielen meiner Patient:innen in den ersten Wochen und Monaten häufig schmerzhaft. Ein verkürzter und hypertoner M. iliopsoas sollte ebenfalls physiotherapeutisch behandelt werden.

Frühe Stomaschmerzen sind eher unkritisch zu betrachten, zuweilen handelt es sich um Wundschmerzen. Mechanische Belastung ist in dieser Phase oft schmerzhaft. Wird das Stoma nicht adäquat gereinigt, kann getrocknetes Sekret ein schmerzhaftes Anhaften sowie Reibung bewirken. Zieht sich das Stoma im Laufe der Zeit zurück, kann es zu mechanischen Schmerzen am Rand des Doppelkonus kommen. Manchmal ist eine erneute Operation notwendig. Bei neu auftretenden Stomaschmerzen in Kombination mit einer Änderung von Geruch und Farbe sowie einer Zunahme der Menge des Sekretes sollte eine Infektion ausgeschlossen werden18 (Abb. 5).

Rehabilitation

Die Rehabilitation sollte in einem interdisziplinären Team, mindestens bestehend aus Ärzt:innen, Orthopädietechniker:innen sowie Physiotherapeut:innen, stattfinden. Regional sind die Versorgungsstrukturen sehr unterschiedlich. Im Bereich Gangschulung und Therapie mit amputierten Patient:innen sowie TOPS kennen sich leider nur wenige Therapeut:innen aus19 20.

In das Rehabilitationsprogramm sind neben Kontrakturprophylaxe, allgemeinem Muskelaufbau der Rumpf- und Stumpfmuskulatur und der Stützkraft der Arme auch Gleichgewichtstraining, Steh- und Gehtraining wichtig. Die Patient:innen benötigen ein funktionelles Hausaufgabenprogramm. Die Therapie sollte zudem auf den Mobilitätsgrad sowie die Ziele der Patient:innen individuell abgestimmt sein.

Schaft

Je multimorbider ein:e Patient:in und je geringer der Mobilitätsgrad ist, desto schwieriger und langwieriger wird auch die Rehabilitation.

TOPS

Die Pressfit-Systeme der Firmen Eska und OTN dürfen nach ca. 6 Wochen axial voll belastet werden. Die Belastung handhaben wir individuell schmerzadaptiert. Liegt ein Entlastungsschmerz vor, so kann dies ein Hinweis auf noch fehlende Integration des Endostiels in den Knochen sein, so dass weniger Belastung angezeigt ist.

Bei axialer Vollbelastung sollten Unterarmgehstützen für ca. 12 Wochen beim Gehen genutzt werden, um einen sicheren Gang zu gewährleisten und Stürze zu eliminieren. Danach erfolgt der Einsatz von Gehhilfen abhängig vom Gangbild, dem Sturzrisiko sowie vom Schmerz. Im Rahmen der Rehabilitation ist es wichtig, keine Widerstände am Endostiel zu setzen und die Prothese nicht als „Trainingsgerät“ z. B. bei Abduktion in Seitlage zu nutzen, da dies nicht mit der axialen Belastung konform gehen würde21.

Aufgrund des Turnovers des Knochens22 sowie der ungünstigen Hebelverhältnisse und fehlenden Muskulatur sollten Treppen frühestens nach einem Jahr alternierend hinaufgegangen werden. Ich persönlich halte das Auslösen des Kniegelenks für einen Nachstellschritt auf der Treppe für sinnvoll, um die Lendenwirbelsäule (LWS) zu entlasten, nicht jedoch, um das Prothesenbein mit TOPS-Versorgung zum Hochdrücken auf die nächsthöhere Stufe zu stellen.

Der Belastungsaufbau ist beim Schraubenimplantat langwieriger als bei den Pressfit-Systemen. Gemäß Empfehlungen in der Integrum-Schulung wird ab der 6. Woche begonnen, eine Kurzprothese für 2 x 15 min/Tag bis 2 x 30 min/Tag mit 20 kg zu belasten. Eine Vollbelastung beginnt ab Woche 10–14. Danach wird erst zur Langprothese übergegangen und wieder mit 20 kg Teilbelastung begonnen. Pro Woche werden täglich 10 kg für 2 x 60 min trainiert. Ab Woche 22–26 ist das Gehen ohne Stützen möglich.

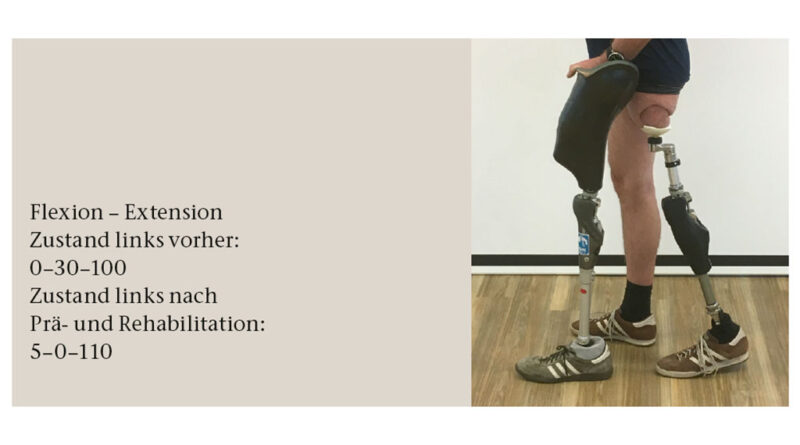

Nach einer TOPS-Versorgung limitiert ein Schaft die ROM des Knie- und Hüftgelenkes nicht. Erfahrungsgemäß erweitert sich das Bewegungsausmaß, v. a. die Extension und Adduktion im Hüftgelenk sowie die Flexion im Kniegelenk (Abb. 6).

Sport

Schaft

Mit einer Schaftversorgung sind theoretisch alle Sportarten möglich. Welche umgesetzt werden können, hängt neben dem Fitnessgrad des/der Amputierten auch vom Bau der Prothese und der Auswahl des Fußes ab.

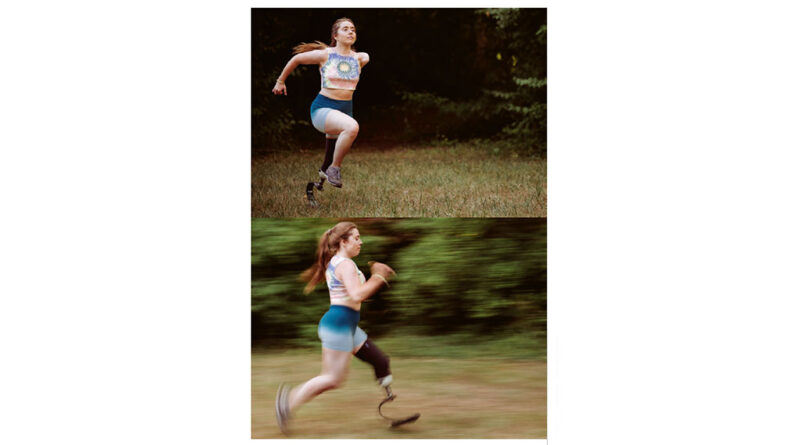

TOPS

Mit einer TOPS-Versorgung eignen sich moderate Sportarten wie Fahrradfahren, Walken, Nordic Walking, Wandern, Training im Fitnessstudio oder Schwimmen besonders gut. Beim Integrum-System ist der Adapter nicht wasserfest. High-Impact-Sportarten oder Joggen sind kontraindiziert, damit keine Stürze und ein Ausbrechen des Implantats aus dem Knochen riskiert werden (Abb. 7).

Fazit

Eine detaillierte Aufklärung und Therapie in einem interdisziplinären Team aus Arzt/Ärztin, Orthopädietechniker:in und Physiotherapeut:in sowie die Compliance seitens des/der Patient:in führen zum bestmöglichen Ergebnis. Indikationen und Kontraindikationen eines TOPS, dessen Vor- und Nachteile sowie Anforderungen an die Prothese und Ziele sind sorgfältig abzuwägen23. Für Patient:innen, die mit einer Schaftprothese nicht suffizient versorgt werden können, stellen TOPS eine gute Rehabilitationsmöglichkeit dar.

Die Autorin:

Simone Paulyn

Physiotherapeutin, HP Physio, Leitung Gehschule

bei Brandes & Diesing, Hannover

s.paulyn@brandes-diesing.de

www.physiofit-hannover.de

Begutachteter Beitrag/reviewed paper

Paulyn S. Rehabilitation aus orthopädietechnischer und physiotherapeutischer Sicht – Osseointegration und Schaftprothesen der unteren Extremität im Vergleich. Orthopädie Technik, 2024; 75 (11): 30 – 35

Tab. 1 Vergleich von Schaft- und TOPS-Versorgung. Das Integrum-System weist aufgrund der Schraubfixierung Unterschiede zu den beiden anderen Systemen auf und wird daher gesondert betrachtet.

| Schaft | TOPS von OTN und Eska | TOPS von Integrum | |

|---|---|---|---|

| Prähabilitation | Sinnvoll, oft im Vorfeld nicht möglich | Möglichst 4–6 Wochen vorher | Möglichst 4–6 Wochen vorher |

| Versorgung | Interimsphase Definitivphase | Nach Schaftversorgung (Erstversorgung) | Nach Schaftversorgung (Erstversorgung) |

| Aufrüstung/ Bau der Prothese | Aufwändiger Bau, hoher Materialverbrauch | Innerhalb eines Tages (Grundaufbau und 1. Anprobe) | Innerhalb eines Tages (Grundaufbau und 1. Anprobe) |

| Stubbies/ Kurzprothese | Doppelamputierte zu Beginn | Doppelamputierte zu Beginn zur Reduktion der Hebelverhältnisse | Einseitig Amputierte zu Beginn der Rehaphase zur Aufbelastung |

| Kniegelenkauswahl | Alle Kniegelenke möglich | Nach Herstellerfreigabe mikroprozessor- gesteuertes Kniegelenk geboten | Nach Herstellerfreigabe mikroprozessor- gesteuertes Kniegelenk geboten |

| Belastungsaufbau | Abhängig von Prothese und Mobilitätsgrad | Ab 6. Woche post OP, schmerzadaptiert, axiale Vollbelastung (VB) möglich | Komplexer Plan |

| Badeprothese | Ja Schwimmen und Duschen mit und ohne Prothese | Ja Schwimmen und Duschen mit und ohne Prothese | Nein Adapter nicht wasserfest, Schwimmen und Duschen ohne Prothese |

| Sport | Alles möglich, abhängig von Gelenk und Fuß | Keine High-Impact- Sportarten | Keine High-Impact- Sportarten |

Quellenverzeichnis

- Prothesenversorgung nach transhumeraler Osseointegration mit Pattern-Recognition-Steuerung – Fallbericht einer Systemumstellung — 14. Februar 2026

- Technologie und Funktionsweise des Prothesenkniegelenks Genium X4 — 13. Februar 2026

- Ein engagierter Leistungssportler mit Hemiparese und der Einsatz sensomotorischer Fußorthesen (SMFO) — 12. Februar 2026

- Budny T, Hardes J, Wegs V, Gosheger G. Operative Stumpfkorrekturen bei nicht prothesenfähigen Stümpfen an der unteren Extremität. Orthopädie Technik, 2016; 67 (10): 36–39

- Littman et al. Risk of Ipsilateral Reamputation Following an Incident Toe Amputation Among U.S. Military Veterans With Diabetes, 2005–2016. Diabetes Care, 2020; 43 (5): 1033–1040. doi: 10.2337/dc19-2337

- Saß M. Infektionsrisiko nach Fuß- und Sprunggelenkchirurgie. Erhöhtes Wundheilungsrisiko für Diabetiker? Zeitschrift für Orthopädie und Unfallchirurgie, 2014; 152: 308

- Aschoff HH et al. Transcutaneous Osseointegrated Prosthesis Systems (TOPS) for Rehabilitation After Lower Limb Loss: Surgical Pearls. JBJS Essential Surgical Techniques, 2024; 14 (1): e23.00010. doi: 10.2106/JBJS.ST.23.00010

- Paulyn S. Eine Chance für Problemstümpfe. Rehatreff, 4/2019

- Sliwiski M et al. Prähabilitation vor großen chirurgischen Eingriffen – strukturiert, risikobasiert, interventionell und digital. Hessisches Ärzteblatt, 2022; 85 (7/8): 428–434

- Aschoff HH et al. CME-Artikel: Endo-Exo-Prothesen (EEP). Über transkutane, osseointegrierte Prothesensysteme (TOPS) zur Rehabilitation nach Gliedmaßenamputation. https://www.bdc.de/cme-artikel-endo-exo-prothesen-eep (Zugriff am 08.07.2024)

- Baumgartner R, Botta P. Amputation und Stumpfversorgung. Stuttgart: Thieme, 2008: 360–391

- Paulyn S. Mit Prothese zurück in den Alltag. Transcutane osseointegrierte Prothesensysteme (TOPS) behandeln. Zeitschrift für Physiotherapeuten, 2021; 10: 36–41

- Kraft M et al. Stürze prothetisch versorgter Beinamputierter. Orthopädie Technik, 2013; 64 (10): 17–25

- Wainapel SF, March H, Steve L. Stubby prostheses: an alternative to conventional prosthetic devices. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 1985; 66 (4): 264–266 doi: 10.1016/0003–9993(85)90172–8

- Örgel M et al. Osseoperception in transcutaneous osseointegrated prosthetic systems (TOPS) after transfemoral amputation: a prospective study. Archives of Orthopaedic and Trauma Surgery, 2023; 143 (2): 603–610. doi: 10.1007/s00402-021–04099‑1

- Aschoff HH et al. CME-Artikel: Endo-Exo-Prothesen (EEP). Über transkutane, osseointegrierte Prothesensysteme (TOPS) zur Rehabilitation nach Gliedmaßenamputation. https://www.bdc.de/cme-artikel-endo-exo-prothesen-eep (Zugriff am 08.07.2024)

- Paulyn S. Mit Prothese zurück in den Alltag. Transcutane osseointegrierte Prothesensysteme (TOPS) behandeln. Zeitschrift für Physiotherapeuten, 2021; 10: 36–41

- Paulyn S. Mit Prothese zurück in den Alltag. Transcutane osseointegrierte Prothesensysteme (TOPS) behandeln. Zeitschrift für Physiotherapeuten, 2021; 10: 36–41

- Paulyn S. Mit Prothese zurück in den Alltag. Transcutane osseointegrierte Prothesensysteme (TOPS) behandeln. Zeitschrift für Physiotherapeuten, 2021; 10: 36–41

- Ranker A et al. Preoperative femoral abduction angle correlates with initial postoperative lateral hip pain after transcutaneous osseointegrated prosthetic system (TOPS) in transfemoral amputees. European Journal of Orthopaedic Surgery and Traumatology, 2021; 31 (6): 1225–1233. doi: 10.1007/s00590-021–02872‑x

- Vogt D, Willy C. Stumpfschmerz nach Osseointegration. Orthopädie Technik, 2022; 73 (8): 40–44

- Paulyn S. Mit Prothese zurück in den Alltag. Transcutane osseointegrierte Prothesensysteme (TOPS) behandeln. Zeitschrift für Physiotherapeuten, 2021; 10: 36–41

- Paulyn S. Therapie von Patient*innen nach Amputation. praxis ergotherapie, 2023; 2: 92–97

- Paulyn S. Mit Prothese zurück in den Alltag. Transcutane osseointegrierte Prothesensysteme (TOPS) behandeln. Zeitschrift für Physiotherapeuten, 2021; 10: 36–41

- Koller T. Klinische Überlegungen bezüglich der wundheilungsphasen-adaptierten und gewebespezifischen Dosierung in der Manuellen Therapie. manuelletherapie, 2019; 23 (1): 40–46. doi: 10.1055/a‑0822–1722

- Aschoff HH et al. CME-Artikel: Endo-Exo-Prothesen (EEP). Über transkutane, osseointegrierte Prothesensysteme (TOPS) zur Rehabilitation nach Gliedmaßenamputation. https://www.bdc.de/cme-artikel-endo-exo-prothesen-eep (Zugriff am 08.07.2024)