Einleitung

Zur Herstellung maßgefertigter Einlagen stehen den Technikern regelmäßig vielfältige Abdruckverfahren zur Auswahl, teils analog mechanisch, mechanisch zur Digitalisierung oder digital. Weiterhin unterscheiden sich die Techniken im Ausmaß der Übernahme der Körperlast während des Abdrucks. Systeme ohne Belastung, teilbelastet und unter Vollbelastung stehen zur Wahl.

Letztendlich obliegt es den Präferenzen des versorgenden Technikers und den Erfordernissen der zu versorgenden pathologischen Auffälligkeit, welches System zum Einsatz kommt. Das vorgestellte System liefert dabei neuartige digitale Daten.

Physiologischer Ansatz

Stellt man sich die Frage nach der Ursache für die häufigsten Fußbeschwerden, so wird oftmals das Tragen von Schuhwerk, also die unphysiologische Nutzung unserer Füße, genannt. Spitzendrücke im Bereich der Metatarsalköpfe von mehr als 1.000 kPa können auftreten1.

Fragt man in Fachkreisen danach, was das Beste für unsere Füße sei, so erhält man berufsgruppenübergreifend vom Facharzt bis zum Physiotherapeuten die Antwort, dass es das Barfußlaufen sei. Genauer gesagt handelt es sich um das Barfußlaufen auf natürlichen Untergründen wie Sand- und Waldboden2.

Vor diesem Hintergrund ist es naheliegend, sich einmal im Detail anzusehen, was beim Barfußlaufen auf natürlichen Untergründen z. B. im Vorfußbereich geschieht bzw. welche Form die Fußbettung aufweist (Abb. 1). Zu erkennen sind eine konkave Ballenbettung, ein retrokapitaler Anstieg und die Zehenbettung. Höhenmäßig liegt die Zehenbettung deutlich über der Ballenbettung. Trotz konkaver Ballenbettung ist ein konvexes Quergewölbe auf Höhe der Diaphysen der Mittelfußknochen erkennbar.

Die natürliche konkave Bettung des Ballens ist prinzipiell dieselbe, wie sie mit der Schmetterlingsrolle erzielt wird. Das Prinzip der konkaven Ballenbettung ist der Orthopädie-(Schuh-)Technik, wenn auch vereinzelt kritisiert, alles andere als unbekannt. Wäre diese Bettung unphysiologisch oder gar schädlich, dann wäre auch das Barfußlaufen auf natürlichen Untergründen schädlich.

Die Schuhindustrie setzt diese Erkenntnis regelmäßig um und formt den Ballenbereich der Brandsohle konkav, um eine druckreduzierte und komfortable Ballenbettung zu erreichen3.

Bettungsprinzipien

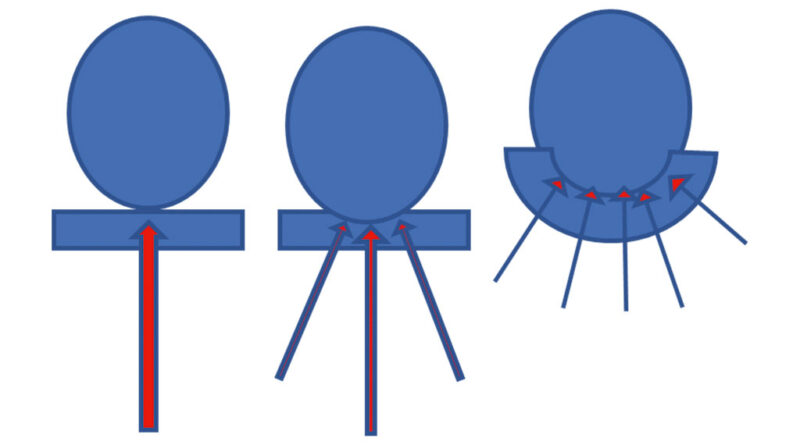

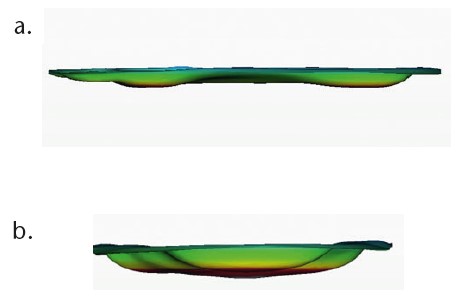

An dieser Stelle lohnt sich ein kurzer Blick auf die verschiedenen Bettungskriterien. Während sich bei einer nicht formkongruenten, nachgiebigen Polsterung am tiefsten Punkt des zu bettenden Objektes weiterhin ein relativ hoher Druck aufbaut, verteilt die feste, formkongruente Bettung den Druck gleichmäßig. Auf sandigem Untergrund beispielsweise wird beim Auftritt die Oberfläche durch Verdrängung des Sandes zu einer druckverteilenden Bettung geformt. Federnd oder polsternd ist eine solche natürliche Bettung kaum (Abb. 2). Dieser Effekt sollte beim Scanvorgang berücksichtigt werden.

Anspruch an Abdrucktechnik

Unter Berücksichtigung dieser Fakten stellen sich nun folgende Ansprüche an den Abdruck für Einlagen zur physiologischen Behandlung des Fußes:

- Auf einem Material, das sich verdrängen lässt und dadurch eine druckverteilende Bettung bildet. Also bettend, nicht dämpfend.

- Unter Vollbelastung, da sich auch die Bettungen auf natürlichen Böden unter Vollbelastung ausbilden und der Abdruck die definitive Länge, Breite und Tiefe abbildet. Die relative Lageveränderung zwischen ossären und bindegewebigen Strukturen soll beim Scan erfasst werden.

- Digital, um evtl. nötige orthopädische Korrekturen per CAD einbringen zu können.

- Transparent, um Anzeichnungen, Ulcerationen, Hyperkeratosen und Ähnliches in ihrer tatsächlichen Lage bei der Lastübernahme berücksichtigen zu können.

Methode

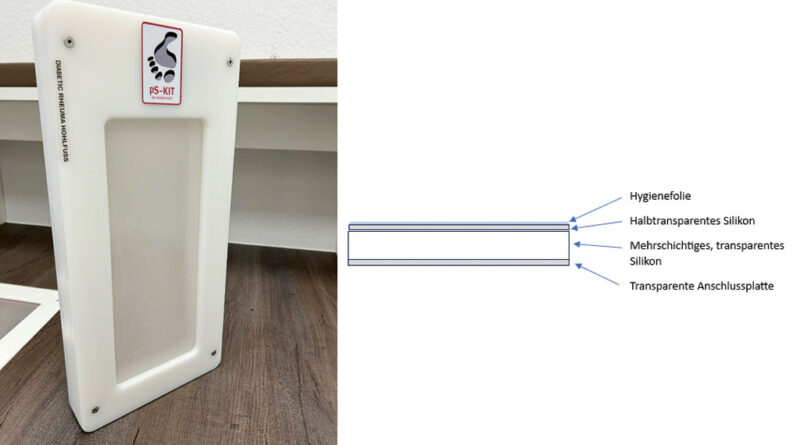

Zur Anwendung kommt ein mobiler Aufsatz für gängige 3D-Laser-Flachbettscanner (Abb. 3). Der Aufsatz wird auf die Oberseite des vorhandenen Scanners aufgelegt und fixiert sich selbst. Der Aufbau innerhalb des Rahmens besteht aus mehrschichtigem, transparentem Silikon. Scannerseitig bildet eine PETG-Scheibe den Abschluss. Auf dem klarsichtigen Silikon befindet sich noch eine Schicht halbtransparenten Silikons, welches unerwünschte Lichteinflüsse beim Scanvorgang herausfiltert. Die Sicht auf die plantare Fußhaut bleibt gewährleistet (Abb. 4). Die Oberseite wird letztlich noch durch eine dehnbare Hygienefolie abgeschlossen. Diese stellt sicher, dass eine effiziente Wischdesinfektion durchgeführt werden kann. Das Eindringen von unerwünschten Keimen ins Silikon ist somit ausgeschlossen.

Der Scanvorgang

Während des Scans befindet sich die zu scannende Person in Vollbelastung im Einbeinstand auf dem Scanner. Um das Gleichgewicht zu halten, berührt D1 der kontralateralen Seite leicht den Boden. Jeweils ein bis zwei Finger je Hand berühren das Geländer. Der Körperschwerpunkt wird so zentral über der Belastungsfläche des Fußes ausgerichtet (Abb. 5).

Der Techniker überwacht die Stellung des Fußes. Sollten Maßnahmen im Sinne einer Knickfußkorrektur gewünscht sein, so können diese direkt beim Scan durchgeführt werden (Abb. 6). Dabei wird das Fersenbein aktiv durch den Patienten oder passiv durch den Techniker supiniert. Das Silikon wird verstärkt nach medial verdrängt, der Scan beinhaltet dann eine mediale Unterstützung.

Auch eine Tieferlegung von D1 z. B. bei Hallux Rigidus kann direkt beim Scan durchgeführt werden.

Scanergebnis

Das Scanergebnis unter Verwendung der Zusatzausrüstung unterscheidet sich insofern von bekannten Verfahren, als bestehende plantare konvexe Strukturen nicht durch das Scanmedium abgeflacht, sondern lastübernehmend gebettet werden. Es besteht also weniger bis gar nicht die Notwendigkeit, natürlicherweise nicht lastübernehmende Bereiche wie das mediale Längsgewölbe zur Lastübernahme heranzuziehen, wenngleich diese Möglichkeit durch Modellierung mittels CAD weiterhin besteht.

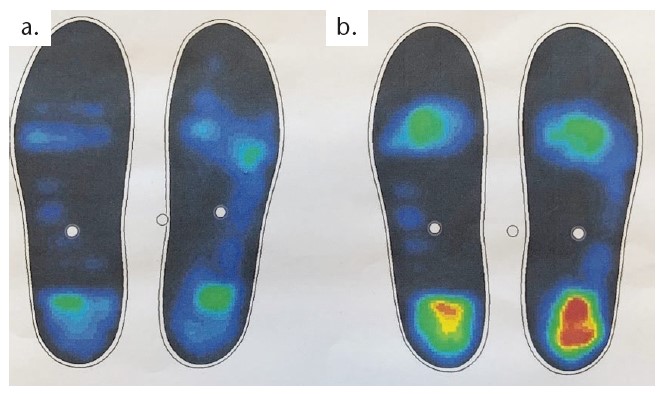

Die relative Lageänderung der ossären Strukturen im Verhältnis zu den weichen bindegewebigen Anteilen findet durch die Belastung statt. Polsternde Gewebeschichten werden nicht verdrängt. Besonders eindrucksvoll ist dies bei der dynamischen Innenschuhdruckmessung an der Ferse zu erkennen (Abb. 7).

In der abgebildeten Messung ist eine deutliche Spitzendruckreduzierung zu erkennen. Durch die formkongruente Bettung spielt hier offensichtlich auch die nur im physiologischen Rahmen stattfindende Verdrängung der polsternden Fettschicht eine stark kraftreduzierende Rolle (Abb. 8).

Modellierung

Der entstandene digitale Scan wird standardmäßig nur geringfügig modelliert, von der Positionierung des Abdruckes auf der späteren Einlage einmal abgesehen. Lediglich die Zehenbank wird regelmäßig geglättet und auf die Höhe der Zehenbeeren abgeflacht. Nach frontal läuft die Höhe der Zehenbank auf null aus. Die posteriore Fläche der Zehenbank bildet den frontalen Anteil der Ballenbettung. Der Grat zwischen beiden Komponenten wird ebenfalls geglättet.

Sollten aufgrund schwerwiegender pathologischer Auffälligkeiten deutliche Eingriffe in das entstandene Einlagenmodell nötig sein, so werden diese in gewohnter Art und Weise durchgeführt. Korrekturen im Sinne einer Pronation oder Supination des Fußes können direkt beim Scan vollzogen werden und bedürfen keiner weiteren Modellierung.

Physiologische Fußbettung

Die mit Hilfe des physiologischen Abdruckes gefertigten Fußbettungen bieten also eine erhebliche Druckentlastung durch Anwendung der formkongruenten Bettung. Daher sind die Einlagen weder dick noch weich. Trotzdem werden sie von den Anwendern als besonders weich wahrgenommen. Dies liegt natürlich daran, dass die Drücke geringer als bei weichen/polsternden Bettungen sind.

Damit die Formkongruenz auch und gerade unter Belastung bestehen bleibt, werden die Einlagen in shore 45 gefertigt und haben eine minimale Stärke von 2–3 mm (Abb. 9). Obwohl keine Pelotte vorhanden ist, ist der retrokapitale Anstieg 8 hoch und flächig.

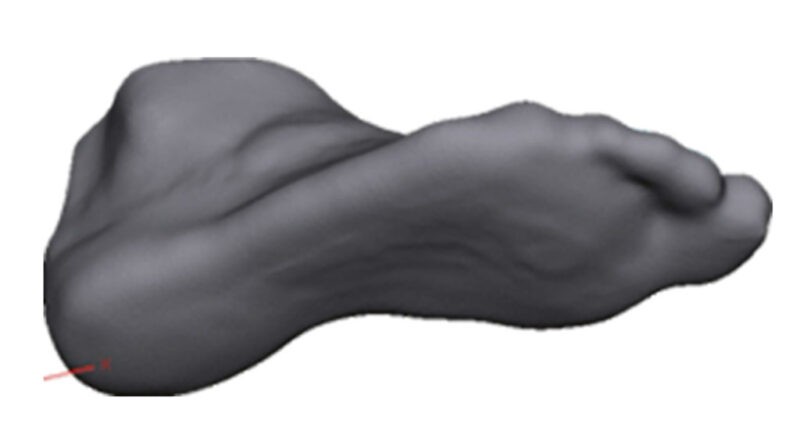

Folgende Merkmale sind auf der unmodellierten Bettung zu erkennen: Zehenbank, Ballenbettung, Bettung MFK 3, retrokapitale Abstützung, Bettung Basis MFK 5, mediales Längsgewölbe, laterales Längsgewölbe, peroneale Inzisur lateral, Fersenbettung.

Sensomotorische Informationen

Die Wertigkeit der sensomotorischen Informationen einer Einlagenversorgung ist hinlänglich bekannt. Die Haltung und Koordination des gesamten Körpers werden durch diese Informationen beeinflusst4.

Obwohl in unserem Hause zu diesem Thema bislang keine Untersuchungen durchgeführt wurden, bekamen wir seit der Einführung des physiologischen Abdruckes im Jahre 2019 und auch im Rahmen der biomechanischen Messreihe immer wieder ein vielversprechendes Feedback von den Anwendern. Dabei waren Stabilitätsgewinn, Haltungsänderung und Verbesserung der Koordination (Golfer und Sportschützen) immer wieder Thema. Auch Personen, welche im beruflichen Alltag viel stehen oder gehen, profitieren von der natürlichen Fußbettung. Denkbar wäre, dass die natürlichen sensomotorischen Informationen einen positiven Einfluss auf die Anwender haben. Dies wäre noch zu beweisen.

Weitere Anwendungen

Durch die erreichbare deutliche Druckentlastung kann das System Basisdaten für die Fertigung von diabetesadaptierten Fußbettungen für die Risikogruppen 1 bis 3 liefern5. Da für diese Anwendung der volle Fokus auf der maximalen Druckentlastung liegt, wird in diesem Fall ein um 50 % dickeres Silikon genutzt. Das tiefere Einsinken beim Scan führt zu einer weiteren Vergrößerung der lastübernehmenden Fläche und zu einer schaligeren Einfassung des Fußes. In seinem Beitrag von 2023 beschreibt J. Stumpf: „Eine hervorragende Entlastung der Zehenendglieder kann durch eine individuelle Anmodellierung (Greifwulst) im Bereich zwischen Metatarsalköpfen und Zehenendgliedern erzielt werden. Diese Anmodellierung bewirkt auch eine zusätzliche Entlastung der Metatarsalregion.“6 Dieser Bereich mit den genauen Ausdehnungen und Höhen wird neben der Mikroentlastung der MFK und Zehenbeeren beim physiologischen Scan präzise erfasst. Die gelieferten Daten werden dann um eine weitere Druckumverteilung durch Anhebung des Längsgewölbes ergänzt.

Da die gefräste Einlage noch mit einer für Diabetiker geeigneten oberen Deckschicht versehen wird, muss deren Stärke bei der Modellierung konturengerecht abgezogen werden. Passiert dies nicht, so verringert sich der Radius der Ballenbettung ungewollt und die Einlage passt nicht optimal. Gleiches gilt für die dynamische Innenschuhdruckmessung mittels Druckmesssohlen. Ältere Modelle weisen eine erhebliche Materialstärke auf und verändern so die passgenaue Struktur der Bettung nachteilig, was zu fehlerhaften Messergebnissen führt.

Das um 50 % dickere Silikon bietet auch bei weiteren Indikationen Vorteile. So können nach demselben Prinzip Einlagenabdrücke für Rheumatiker gemacht werden. Auch Hohlfüße profitieren von der druckverteilenden Technik und der Möglichkeit, Stellungskorrekturen direkt beim Scan vorzunehmen. Das Gleiche gilt für starke Knickfüße. Der in korrigierter Stellung gemachte Scan integriert automatisch eine mediale Unterstützung.

Selbst die Bettung von Hohlfüßen wurde bereits überaus erfolgreich durchgeführt. Auch hierbei werden Stellungskorrekturen direkt beim Scan vorgenommen (Abb. 10).

Vergleich Trittschaum vs. physiologischer Scan

Im Vergleich zum Trittschaum ergeben sich zwei Varianten:

Trittschaum teilbelastet: Die Ballenbettung im halbbelasteten Trittschaum ist bei genauer Betrachtung um einiges kürzer als beim vollbelasteten Scan. Sieht man sich die Lage der Mikrobettung des MFK 3 an, so ist zu erkennen, dass sich das MFK 3 im teilbelasteten Schaumabdruck auf dem frontalen Anstieg der Ballenbettung befindet. Unter Vollbelastung käme es dann zu einem unangenehmen Druck in der Abrollbewegung. Daher wird der frontale Anstieg vor dem Ballen meist nachträglich abgeflacht. Eine optimale Druckverteilung ist damit nicht gegeben.

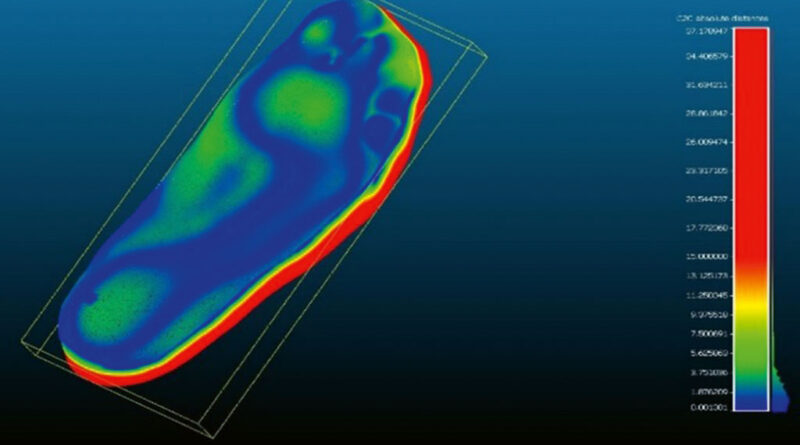

Trittschaum vollbelastet: Der vollbelastete Trittschaum zeigt, ebenso wie der physiologische Belastungsscan, ebenfalls eine Höherlegung der Zehen und eine Ballenbettung. Da allerdings der Schaum das Körpergewicht des Patienten nicht trägt, sinken die Belastungsflächen des Fußes ein, bis sie auf den Untergrund treffen. Hier wird dann die konvexe Form des Ballens und der Ferse ebenfalls abgeflacht. Abbildung 11 zeigt eine Vergleichsmessung zwischen einem vollbelasteten Trittschaum und einem physiologischen Belastungsscan. Die Farben verdeutlichen die Abweichung zwischen den beiden Abdrucksystemen. Die grünen Flächen zeigen, dass der vollbelastete Trittschaum eine an Ballen und Ferse abgeflachte Kontur liefert.

Druckverteilung am Ballen und Muskelaktivierung im Längsgewölbe

Die durch den 3D-Belastungsscan entstandene Höherlegung der Zehen durch die Zehenbank ist in mehrerlei Hinsicht funktionell. Ein Beugen/Absenken der Zehen gegen die Fußbettung bewirkt automatisch ein Anheben des Ballens. So wird durch das natürliche Höherlegen/Vorstrecken der Zehen eine direkte Entlastung des Ballens erzielt.

In einer biomechanischen Messreihe7 an 22 Probanden wurde das Wirkprinzip der physiologischen Bettung bezüglich der auftretenden Drücke untersucht. Hierzu wurden die in der Dynamik auftretenden Kräfte mittels Innenschuhmesssystem gemessen.

Es ergaben sich folgende Ergebnisse:

- Probanden nehmen einen Komfortgewinn durch das Tragen der Einlagen wahr.

- Die Kontaktfläche unter dem Längsgewölbe wird flächiger belastet, eine Vergrößerung der belasteten Fläche um knapp 7 % wurde beobachtet.

- In der Einlagenbedingung weisen sowohl der Hallux als auch die restlichen Zehen um 18 – 28 % höhere Kraft- und Druckspitzen auf und scheinen aktiver beim Abdruck involviert zu sein. Das Druck-Zeit-Integral steigt mit Einlagen um 53 % (p = 0,018, d = 0,765).

- Die mittlere Ballenregion unter den Metatarsalköpfen II & III wird durch die Einlagen entlastet, Druck- und Kraftspitzen sind um 13–14 % reduziert. Die umliegenden Ballenregionen unter Met I und Met IV & V sind nicht nachweisbar höher belastet.

Folglich arbeiten die Zehenbeuger laut Messreihe in einer physiologischen Fußbettung eher und kräftiger. Durch die Mehrfachfunktion dieser Muskulatur lassen sich daraus folgende Schlüsse ziehen:

- Die Koordination und Sensomotorik werden verbessert8.

- Die Aufrichtung des Längsgewölbes wird begünstigt, da die flexor hallucis longus, flexor digitorum longus, abductor hallucis, abductor digiti minimi sowie die intrinsische Fußmuskulatur stärker und länger arbeiten. Denn diese Muskulatur ist an der Aufrichtung des Längsgewölbes beteiligt9.

- Bettende und stimulierende Einlagen kommen zur Leistungssteigerung im Sport zum Einsatz10. Durch das Training der Zehenbeuger wird die Laufgeschwindigkeit positiv beeinflusst11, daher trainieren beispielsweise Sprinter ihre Zehenflexoren. Hier kann die Zehenbank leistungssteigernd wirken. Denn bei einer Dorsalextension von 25–45 Grad entwickeln die Zehenbeuger die größten Kraftmomente zur Unterstützung der Vorwärtsbewegung12 13.

Hält man sich die Wertigkeit der Funktion der Zehenbeuger vor Augen, so erkennt man im Umkehrschluss, dass sich der Spitzenhub, welcher in vielen Joggingschuhen integriert ist, durch die Deaktivierung der Zehenbeuger negativ auf die Druckbelastung des Ballens und die Aufrechterhaltung des Längsgewölbes auswirken dürften14.

Da der physiologische Scan letztendlich auch die Längen- und Weitenmaße des belasteten Fußes in der Bettung liefert, erscheint auch die Nutzung der Technik in einem Vollfußscanner sinnvoll. So können in einem Arbeitsgang wichtige Daten des belasteten, physiologisch gebetteten Fußes gewonnen werden (Abb. 12).

Fazit

Der physiologische 3D-Laserscan ist eine Abdrucktechnik, die dem Techniker vollkommen digital wertvolle und bisher nicht zugängliche Daten unter Vollbelastung zur Verfügung stellt. Diese Daten können als physiologische Fußbettung direkt verwertet oder als Grundlage für die Weiterverarbeitung zu orthopädischen Fußbettungen genutzt werden. Korrekturen können direkt mitgescannt werden. Somit stellt diese Technik eine sinnvolle Erweiterung der digitalen Möglichkeiten zur Einlagenherstellung dar.

Der Autor:

Oliver Pape

Oesterreich Orthopädietechnik

Bürgermeister-Smidt-Str. 32 – 36

28195 Bremen

0421–790030

opape@ot-oesterreich.de

Begutachteter Beitrag/reviewed paper

Pape O. Funktionsweise und Anwendung des physiologischen 3D-Belastungsscans. Orthopädie Technik, 2024; 75 (1): 30–35

- Compliance in der Skoliose-Korsettversorgung – Einflussfaktoren und Herausforderungen einer erfolgreichen Therapie — 5. Juli 2025

- Elektrische Anregung eines Teleskop-Phantoms – Fallstudie an einer beinamputierten Patientin — 4. Juli 2025

- Dynamische Hüftabduktions-Lagerungsorthese zur Behandlung pathologisch veränderter Hüften bei neuromuskulären Erkrankungen in der Kinderorthopädie — 5. Juni 2025

- Kerkhoff A, Stief T, Ahrens H‑G, Sprekelmeyer T, Stumpf J. Definition eines Versorgungsstandards in der orthopädischen Einlagenversorgung. Orthopädie Technik, 2022; 73 (11): 53–60

- Goldmann JP, Potthast W, Brüggemann G‑P. Athletic training with minimal footwear strengthens toe flexor muscles. In: Footwear Science, 2013; 5 (1): 19–25

- Becker N, Obens T. Plane Vorfußauflage zur Prävention und Therapie von Vorfußbeschwerden. Orthopädie Technik, 2018; 69 (3): 52–56

- Ludwig O, Fuhr N. Änderung der muskulären Aktivität durch propriozeptiv wirkende Einlagen. Orthopädieschuhtechnik, 2004; 12: 13–18

- Deutsche Gesellschaft für interprofessionelle Hilfsmittelversorgung e. V. (Hrsg.). Kompendium Qualitätsstandard im Bereich Fuß und Schuh. Dortmund: Bundesinnungsverband für Orthopädie-Technik, 2022

- Stumpf J. Anfertigung und Abgabe von diabetesadaptierten Fußbettungen auf Basis der Fortschreibung der PG 31 und aktuelle wissenschaftliche Empfehlungen. Orthopädie Technik, 2023; 74 (10): 46–52

- Brauner, T. Biomechanischer Prüfbericht zur Druckverteilung beim Gehen auf physiologischen Fußbettungen. Labor für angewandte Biomechanik GmbH. www.ot-oesterreich.de (Zugriff am 10.10.2023)

- Ludwig O, Fuhr N. Änderung der muskulären Aktivität durch propriozeptiv wirkende Einlagen. Orthopädieschuhtechnik, 2004; 12: 13–18

- Rohen JW, Lütjen-Drecoll E. Funktionelle Anatomie des Menschen. Lehrbuch der makroskopischen Anatomie nach funktionellen Gesichtspunkten. Stuttgart: Schattauer Verlag, 2006

- Brauner, T. Biomechanischer Prüfbericht zur Druckverteilung beim Gehen auf physiologischen Fußbettungen. Labor für angewandte Biomechanik GmbH. www.ot-oesterreich.de (Zugriff am 10.10.2023)

- Goldmann JP, Brüggemann GP. The potential of human toe flexor muscles to produce force. Journal of Anatomy, 2012; 221 (2): 187–194

- Goldmann JP, Brüggemann GP. The potential of human toe flexor muscles to produce force. Journal of Anatomy, 2012; 221 (2): 187–194

- Goldmann JP et al. The potential of toe flexor muscles to enhance performance. Journal of Sports Sciences, 2013; 31 (4): 424–433

- Ferris L et al. Influence of extrinsic plantar flexors on forefoot loading during heel rise. Foot & Ankle International, 1995; 16 (8): 464–473