Einleitung

Bei der Cerebralparese handelt es sich bekanntlich um eines der häufigsten neuroorthopädischen Krankheitsbilder1. Bezeichnend für sie ist eine Hirnschädigung mit einer Wahrnehmungs- und Bewegungsstörung in den frühen Entwicklungsphasen. Definitionsgemäß handelt es sich hierbei um eine prä‑, peri- oder postnatal erworbene, nicht progrediente Schädigung des sich entwickelnden Gehirns2. Ihre Prävalenz liegt weltweit übereinstimmend bei einer Inzidenz von zwei bis drei pro tausend Lebendgeborenen. Die Schwere der später häufig lebenslangen Beeinträchtigung von Kindern und Jugendlichen hängt sowohl von der Lokalisation als auch von der Dauer der Hirnschädigung ab. Durch die eingetretene Hirnschädigung können verschiedene motorische und neurologische Störungen, kognitive Einschränkungen, Sprachpathologien sowie visuelle und auditive Defizite entstehen. Diese Beeinträchtigungen variieren von einer leichten bis zu einer komplexen Behinderung. Bei anhaltender unbalancierter Krafteinwirkung auf die Gelenke können sekundäre strukturelle Deformitäten auftreten. Diese Faktoren führen bei Kindern und Jugendlichen zu Haltungs- und Bewegungsstörungen, Kontrakturen oder Schmerzen und können innere Organschäden verursachen3. Insbesondere die Kontrakturen am Knie beeinträchtigen die Gehfähigkeit und treten häufig bei Kindern und Jugendlichen mit neurologischen Erkrankungen wie Cerebralparese auf4. Das Ziel dieser Pilotstudie bestand darin, die bereits vorhandenen Knieextensionsdefizite bei Kindern und Jugendlichen mit Cerebralparese GMFCS-Level II–III in Verbindung mit der Federkrafteinstellung an CDS-Knieredressionsorthesen ohne definierte Tragezeiten zu untersuchen. Das Kontrakturrisiko bei Kindern und Jugendlichen erhöht sich mit zunehmendem Alter und der Schwere der Erkrankung5 6. Die Entstehung von Kontrakturen wird auf Spastik, Muskelpathologie, Muskelschwäche und biomechanische Ausrichtung zurückgeführt7 8 9. Knieextensionsdefizite sind schmerzhaft und beeinträchtigen oft die Geh‑, Steh- oder Transferfähigkeit der Kinder und Jugendlichen10. Eine vorbeugende orthetische Behandlung sollte so früh wie möglich begonnen werden, da diese die Notwendigkeit einer Operation reduzieren kann11. Kinder und Jugendliche mit Cerebralparese haben oft ein erhöhtes Risiko, Kontrakturen in mehreren Gelenken zu entwickeln12. Es ist wahrscheinlich, dass eine einzelne Kontraktur aufgrund der Veränderungen in der biomechanischen Ausrichtung und Positionierung das Risiko weiterer Kontrakturen erhöht. Frühere Studien haben gezeigt, dass Hüft- und Kniekontrakturen (Extensions-/Flexionskontrakturen) das Skolioserisiko erhöhen13 14. Entstandene Knieextensionsdefizite können konservativ oder operativ behandelt werden. Die technische Einflussnahme von dynamischen orthetischen Versorgungen erfordert eine Vielzahl von Überlegungen, um eine konservative Behandlung durchzuführen. Die orthetische Versorgung von Kindern und Jugendlichen wird von relevanten Faktoren wie Hebelwirkung, Intensität (Kraft), Tragezeit (Tragezeitenmesssystem), Akzeptanz und einem definierten Versorgungsziel beeinflusst.

Neuromuskulärer Kauergang/Crouch Gait

Der Kauergang, ein pathologisches Gangmuster, das durch übermäßige Kniebeugung gekennzeichnet ist, tritt häufig bei Kindern und Jugendlichen mit Cerebralparese auf. Das Gehen mit gebeugten Hüft- und Kniegelenken ist ein charakteristisches Merkmal des Kauergangs15. Dieses Gangmuster führt zu einem erhöhten Energieverbrauch und einer zusätzlichen Belastung der Kniegelenke16. Bei Kindern und Jugendlichen mit Cerebralparese können verschiedene Ursachen für einen Kauergang existieren, die oft in Kombination auftreten. Dazu gehören eine Hackenfüßigkeit am Fuß, eine Kontraktur der Kniebeuger und/oder eine verkürzte Muskulatur im Kniebereich. Schwäche und Überlänge der Kniestrecker sowie eine Flexionskontraktur17 am Hüftgelenk sind vorhanden. Die Unterschenkelorthesen können insbesondere dazu dienen, die Hackenfüßigkeit zu korrigieren. Eine Schwäche der Wadenmuskeln führt vorwiegend zur Hackenfußstellung während der Standphase. Diese kann entweder primär vorhanden sein oder iatrogen durch eine unnötige oder übermäßige Verlängerung der jeweiligen Achillessehne ausgelöst sein. Der Kauergang kann durch verschiedene Faktoren verursacht werden, wie eine Insuffizienz der Wadenmuskulatur, eine extreme Spitzfußstellung, eine Instabilität im Mittelfuß oder eine starke Verdrehung des Fußes in Bezug auf die Gangrichtung oder die Knieachse. Bei einer Insuffizienz der Wadenmuskulatur kann die Unterschenkelvorneigung in der Mitte der Standphase nicht kontrolliert werden, was zu einem Kauergang führt. Dadurch bewegt sich der Kraftvektor mechanisch hinter die Knieachse und verliert seine kniestreckende Wirkung. Dieser Mechanismus wird im Englischen als „plantar flexion knee extension couple“ bezeichnet18. Beim Kauergang muss zusätzlich zu einer transversalen Rotationskomponente auch das Kniegelenk proximal und häufig distal korrigiert werden, um eine lotrechte Beinachse zu schaffen. Hinzu kommt, dass die Beweglichkeit und die Muskelkraft sowie die Spastik des Bewegungsapparates berücksichtigt werden müssen.

Diese Merkmale (s. Abb. 1) äußern sich in einem abnormalen Gangmuster, das sich kennzeichnet durch:

- die nach oben gezogener Biegung der Knöchel (Knöchel-Dorsalflexion),

- gebeugte Knie (Kniebeugung) und

- gebeugte Hüften (Hüftbeugung).

Konservative Therapien

Ziel der konservativen Therapie von Kontrakturen ist es, die Beweglichkeit des Gelenks zu verbessern. Eine manuelle Therapie, die von spezialisierten Therapeut:innen durchgeführt wird, kann helfen, die Beweglichkeit des Kniegelenks zu verbessern. Dies kann durch gezielte Mobilisationstechniken, Massage und Manipulation erreicht werden. Die Verwendung von Hilfsmitteln wie Gehhilfen, Orthesen oder Bandagen kann helfen, das Kniegelenk zu entlasten und die Beweglichkeit zu verbessern. Gerade am Kniegelenk kommt einer funktions- und passgerechten orthetischen Versorgung ein hoher Stellenwert zu. Dabei ist zu bedenken, dass auch über eine biomechanisch korrekt eingestellte Unterschenkel- oder Hüftorthese eine funktionelle Beeinflussung des Kniegelenks möglich ist19. Unbehandelte Kniebeugekontrakturen können zu weiteren Komplikationen führen, unter anderem zu Muskelverkürzungen, Gelenkinstabilität oder Gelenkdegeneration. Die konservative Therapie zielt darauf ab, solche Komplikationen zu verhindern oder zu minimieren.

Operative Therapien

Eine operative Therapie einer Kniebeugekontraktur kann erforderlich sein, wenn konservative Maßnahmen nicht ausreichend sind oder wenn die Kontraktur so schwerwiegend ist, dass sie die Beweglichkeit und Funktion des Kniegelenks erheblich beeinträchtigt. Eine Arthroskopie, ein minimalinvasiver chirurgischer Eingriff, bei dem ein kleiner Schnitt gemacht und eine winzige Kamera (Arthroskop) in das Kniegelenk eingeführt wird, ermöglicht es den Chirurg:innen, die strukturellen Veränderungen im Kniegelenk zu visualisieren und gegebenenfalls operative Maßnahmen vorzunehmen. Bei einer Arthrolyse wird die Kontraktur durch eine operative Freisetzung der verklebten oder verkürzten Strukturen im Kniegelenk gelöst. Dies kann durch eine Kombination von Schnitten, Entfernung von Narbengewebe und Manipulation des Gelenks erreicht werden. Die Osteotomie ist ein chirurgischer Eingriff, bei dem der Knochen im Kniegelenk gezielt durchtrennt und neu ausgerichtet wird. Dies kann helfen, die Belastung im Kniegelenk neu zu verteilen und die Beweglichkeit zu verbessern.

Eine operative Verlängerung der Kniebeugemuskulatur ist in der Regel erforderlich, wenn eine Kniebeugekontraktur im Stehen von mehr als 20° vorliegt. Diese Muskeln können entweder durch eine intramuskuläre Verlängerung oder durch eine z‑förmige Verlängerung der Sehnen korrigiert werden. Die Behandlung der unteren Extremität wird klassischerweise als Mehretagenkorrektur (Single-Event Multilevel Surgery, SEMLS) vorgenommen, bei der in derselben Sitzung Hüft‑, Knie- und Sprunggelenkdeformitäten simultan korrigiert werden20. Die Ursache und der Schweregrad der Kniebeugekontraktur bestimmen die Wahl der operativen Therapie. Um die Beweglichkeit und Funktion des Kniegelenks wiederherzustellen, ist in der Regel eine umfassende postoperative Rehabilitation erforderlich.

Ziele orthopädietechnischer Versorgungen

Die Ziele orthopädietechnischer Versorgungen können je nach individueller Situation und Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen variieren und hängen von der Schwere ihrer Behinderung ab. Die Hauptziele sollten die Verbesserung der Funktion und die Steigerung der Mobilität sein. Durch den gezielten Einsatz geeigneter Hilfsmittel soll der Alltag von Kindern und Jugendlichen verbessert werden.

Pro und Contra einer orthetischen Versorgung

Es gibt sowohl Vor- als auch Nachteile im Zusammenhang mit einer orthopädietechnischen Versorgung. Bei einigen Kindern und Jugendlichen kann eine orthetische Versorgung dazu führen, dass die motorische Behinderung sichtbar wird, obwohl eigentlich eine Kompensation angestrebt wird. Eine Orthese kann sowohl die Funktionalität als auch die Beeinträchtigung unterstützen, die Selbstständigkeit erhöhen und im besten Fall als echter Motivator wirken. Zudem kann die orthopädietechnische Versorgung auch therapeutisch unterstützend eingesetzt werden. Im Rahmen von interdisziplinären Sprechstunden sollte der individuelle Bedarf an orthopädietechnischen Hilfsmitteln ermittelt werden. Es ist unerlässlich, dass alle Patient:innen individuell und umfassend betrachtet werden, da Cerebralparetiker:innen häufig von Beeinträchtigungen an der Wirbelsäule, den Hüft‑, Knie- und Fußgelenken betroffen sind. In einigen Fällen kann es sinnvoll sein, eine orthetische Versorgung in Kombination mit einer medikamentösen Therapie (z. B. Botulinumtoxin) als Ergänzung zu den bestehenden Therapien einzusetzen.

Grundlagen von statischen und dynamischen Orthesen

Die Behandlung stützt sich auf zwei grundlegende Fragen: Welche statischen oder dynamischen Funktionen sollen erfüllt werden und wie können die medizinischen Anforderungen mechanisch umgesetzt werden? Es existieren diverse Optionen zur mechanischen Anforderung und Beeinflussung durch Orthesen. Es gibt verschiedene Ansätze hinsichtlich des Aufbaus und der Wirkungsweise von Orthesen.

Statische Orthesen

Statische Orthesen ermöglichen eine Entlastung durch eine Fixierung der Gelenkbeweglichkeit, was zu einer Einschränkung der Bewegung führt. Isolierte statische Orthesen bieten eine zuverlässige Fixierung und werden mit großflächigen Abstützungen und Polstern versehen, um Druckstellen zu vermeiden.

Dynamische Orthesen

Dynamische Orthesen ermöglichen die gezielte Freigabe der Beweglichkeit der Gelenke. Dabei ist es unerlässlich, den mechanischen Drehpunkt als Angriffspunkt und Übertragung der Kraft klar zu definieren. Durch die Verwendung dynamischer Gelenke sind eine Flexion und Extension möglich. Die auf die Orthesen wirkende Kraft kann im Rahmen der Behandlung individuell angepasst werden, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Dynamische Orthesen zeichnen sich durch eine lineare Kraftübertragung aus, die auf die Gelenke der Extremitäten wirkt. Es existiert eine Vielzahl verschiedener dynamischer Orthesengelenke.

Tragezeiten von Orthesen

Orthesen werden während der wachen Stunden getragen und sind darauf ausgerichtet, die Körperhaltung, Stabilität und Funktion während alltäglicher Aktivitäten (ADL) zu verbessern. Die Tragezeiten können individuell festgelegt werden, abhängig von Bedarf und Empfehlung. In der Regel werden Tagorthesen für mehrere Stunden am Tag getragen, häufig während der Schulzeit, bei Therapiesitzungen oder anderen Aktivitäten. Nachtorthesen werden während des Schlafens verwendet, um spezifische Positionen oder Ausrichtungen zu unterstützen, Kontrakturen zu verhindern oder zu korrigieren und die Beweglichkeit der Gelenke aufrechtzuerhalten. Die empfohlene Tragedauer für Nachtorthesen variiert je nach individuellem Bedarf und wird oft für die gesamte Nacht empfohlen. Es gibt jedoch Studien, die darauf hinweisen, dass das Tragen von Nachtorthesen bei Kindern und Jugendlichen signifikante Veränderungen im Schlafverhalten verursachen kann. Dies kann zu Schlafstörungen und gelegentlich dazu führen, dass die Orthesen abgenommen werden21. Festgestellt wurden bei Kindern und Jugendlichen Schwierigkeiten beim Einschlafen und Aufrechterhalten des Schlafs und beim Schlaf-Wach-Übergang sowie Schlafatmungsstörungen22.

Methodik

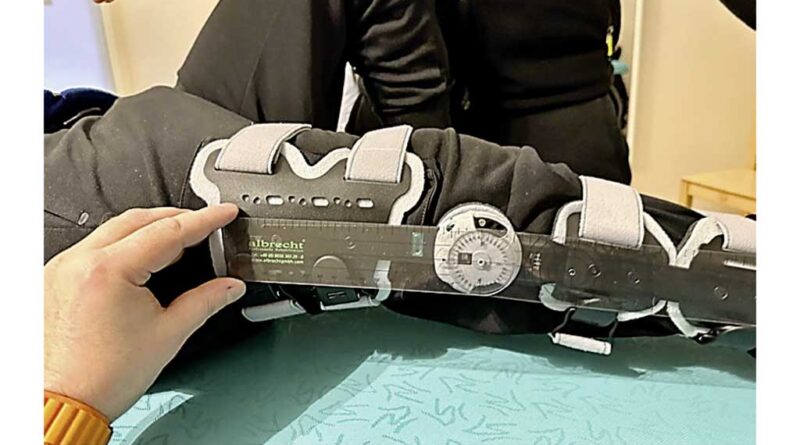

In der vorliegenden Pilotstudie wurden zehn Kinder und Jugendliche mit Cerebralparese, mit Gross Motor Function Classification System Level II–III (GMFCS-Level II–III) mit CDS-Knieredressionsorthesen von der Firma Albrecht (Bernau am Chiemsee) versorgt. Diese Orthesen wurden den Kindern und Jugendlichen als Ergänzung zu ihrer regulären multidisziplinären und physiotherapeutischen Behandlung ohne festgelegte Tragezeiten als Ergänzung zur Therapie angelegt. Die klinisch relevanten Daten wurden zu Beginn, während sowie am Ende der Pilotstudie mithilfe einer Zentriervorrichtung und eines Goniometers an den Orthesen erfasst. Dabei wurde die Neutral-Null-Methode angewendet, um die Messungen an Hüfte, Knie und Sprunggelenk zu dokumentieren. Während des achtwöchigen Beobachtungszeitraums wurde die Federkraft der Knieredressionsorthesen kontinuierlich gesteigert, um die Auswirkungen auf die Testgruppe (T1) zu untersuchen. Bei der abschließenden Messung wurden die tatsächlichen Tragezeiten sowohl in der Kontrollgruppe (T0) als auch in der Testgruppe (T1) erfasst und dokumentiert, um ein vergleichbares Ergebnis zu erhalten.

Ein-/Ausschlusskriterien der Pilotstudie

Die Auswahl der Kinder und Jugendlichen wurde nach den folgenden Ein- und Ausschlusskriterien vorgenommen:

Einschlusskriterien zur Teilnahme an der Pilotstudie waren Kinder und Jugendliche, die sich in physiotherapeutischer Behandlung befanden und die Diagnose spastische Cerebralparese im Alter von 9–13 Jahren mit einem GMFCS-Level II–III erhielten. Die Eingrenzung des Extensionsdefizits lag bei 15°–20° in den Kniegelenken. Die Kinder und Jugendlichen verpflichteten sich, einmal pro Woche zur Kontrolle mit ihren Eltern sowie zur Einstellung der Federkraft an den Knieredressionsorthesen (Einstellung nur bei der Testgruppe) in der physiotherapeutischen Einrichtung zu erscheinen. Der Zeitraum der Messungen wurde auf acht Wochen eingegrenzt. Ausschlusskriterien waren Teilnehmer:innen mit anderen orthopädischen Störungen als einer Cerebralparese oder systemischen Erkrankungen, die die Gelenkbewegung in den unteren Extremitäten nicht zulassen, sowie eingeschränkter Kooperation, die eine Teilnahme an der Pilotstudie verhinderten. Ein Abbruch konnte jederzeit durch die Kinder und Jugendlichen sowie die Erziehungsberechtigten vollzogen werden. Die Teilnehmer:innen wurden in zwei Gruppen mit jeweils fünf Kindern und Jugendlichen eingeteilt. Alle Kinder und Jugendlichen erhielten eine CDS-Knieredressionsorthese für das stärker betroffene Kniegelenk und das damit verbundene Knieextensionsdefizit. Ebenso erfolgte eine Einweisung der Eltern in die Handhabung der Knieredressionsorthese.

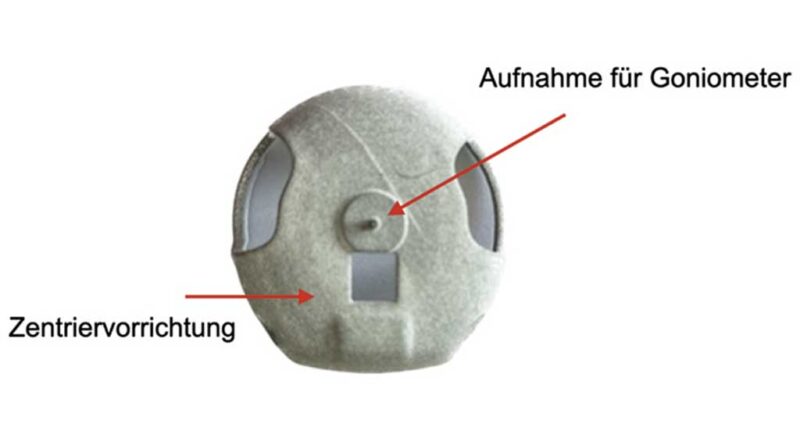

Zentriervorrichtung für CDS-Gelenke

Aufgrund der Tatsache, dass herkömmliche Messungen der Gelenkwinkel, beispielsweise durch den Einsatz eines Goniometers, anfällig für subjektive Einflüsse23 seitens der untersuchenden Person sind, wurde in dieser Pilotstudie eine spezielle Vorrichtung zur Zentrierung der CDS-Gelenke entwickelt. Durch den Einsatz dieser Zentriervorrichtung (s. Abb. 2) wird es ermöglicht, den anatomischen Kompromissdrehpunkt des Kniegelenks bei den unterschiedlichen Messungen präzise zu bestimmen. Die abgebildete Zentriervorrichtung, die mittels additiver Fertigung hergestellt wurde, eröffnet nun die Möglichkeit, wiederholte Gelenkmessungen mit konsistenter Bestimmung der Gelenkwinkel durchzuführen.

Zentriervorrichtung mit Aufnahme für Goniometer

Die Zentriervorrichtung wurde vom Autor entwickelt, um die Messung der Gelenkwinkel so präzise wie möglich durchzuführen. Es war jederzeit möglich, die Zentriervorrichtung auf die CDS-Gelenke aufzusetzen, ohne dass die Teilnehmer:innen die Knieredressionsorthesen ablegen mussten. Vor der Bestimmung der Gelenkwinkel wurde bei jeder Messung der anatomische Drehpunkt ermittelt. Nachdem der Drehpunkt ausgerichtet wurde, wurde die Zentriervorrichtung seitlich auf das CDS-Gelenk gesetzt.

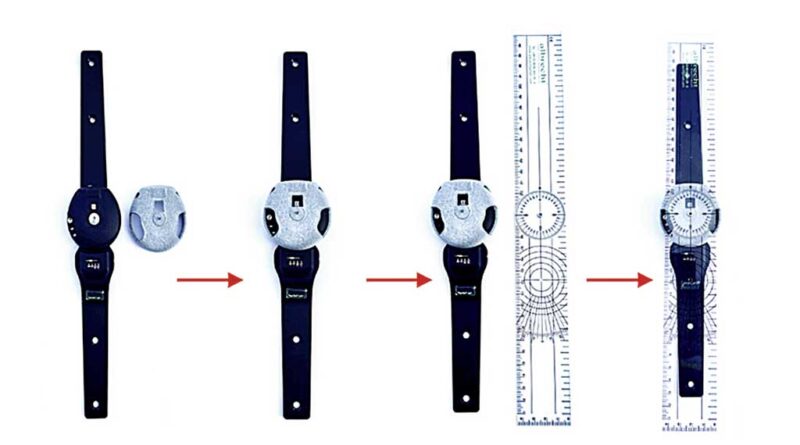

Die Zentriervorrichtung ist mit einer Vorrichtung zur Aufnahme eines Goniometers am Drehpunkt des Gelenks ausgestattet. Die Verwendung des Goniometers und der Zentriervorrichtung ermöglichte eine konsistente Messung des Gelenkwinkels an einem einheitlichen Drehpunkt (s. Abb. 3). Dies führte zu einer reibungslosen und stressfreien Durchführung der Messungen bei den beteiligten Kindern und Jugendlichen. Vor Beginn dieser Pilotstudie wurden Vergleichsmessungen durchgeführt, bei denen eine erhebliche Varianz in der Bestimmung der Gelenkwinkel ohne Zentrierung festgestellt wurde.

Einstellung der CDS-Knieredressionsorthesen

Die CDS-Knieredressionsorthesen wurden zu Beginn der Pilotstudie, also nach der Ausgangsmessung und der Aktivierung des Zeitmessungssystems, sowohl bei der Testgruppe T1 als auch bei der Kontrollgruppe T0 mit einem präzisen festgelegten Drehmoment von 2,5 Nm justiert und angebracht. In der Testgruppe T1 wurde die aufgebrachte Kraft in Newtonmeter (Nm) wöchentlich um den Betrag von 0,3 Nm gesteigert, gemäß den präzisen Anweisungen in Abbildung 4, Einstellung der Federkraft in Nm für die Knieredressionsorthesen. Während des achtwöchigen Zeitraums der Pilotstudie, die insgesamt 64 Tage umfasste, wurden fünf Kontrolltermine durchgeführt, die sowohl eine Anfangs- als auch eine Endbegutachtung beinhalteten. Im Verlauf der gesamten Studienphase wurde besonderes Augenmerk auf eine intensive Kommunikation gelegt, um sicherzustellen, dass das physische Wohlbefinden der Kinder und Jugendlichen nicht gefährdet wurde.

Gelenkmessung mit zentriertem Drehpunkt

Die Gelenkmessung mit zentriertem mechanischem Drehpunkt am Knie erfolgte mit der Neutral-Null-Methode. Hierbei trugen die Kinder und Jugendlichen die Knieredressionsorthesen im ausgeschalteten Modus. Um die Gelenkwinkel am Knie messbar zu machen, wurde die oben erwähnte Zentriervorrichtung (vgl. Abb. 3) als eine Abdeckung für die Knieredressionsorthesen einmalig entwickelt, um möglichst sicherzustellen, dass der mechanische Drehpunkt am Knie immer den gleichen Ansatzpunkt hat. Vor den Messungen wurde bei allen Kindern und Jugendlichen der Kompromissdrehpunkt nach M. Nietert24 festgelegt.

Die komplexe Biomechanik des Kniegelenks mit seinem Roll-Gleit-Mechanismus in Kombination mit der Schlussrotation sowie die unterschiedliche Kondylenbreite und Kondylenlänge können von funktionellen Orthesen nur annäherungsweise nachgebildet werden. Das momentane Drehzentrum des Kniegelenks in Abhängigkeit von der Position verläuft auf einer Rastpolkurve25 und wird am besten durch den Kompromissdrehpunkt nach Nietert wiedergegeben.

Erfassung von Tragezeiten in Orthesen

Adhärenz ist eine Grundvoraussetzung für die Wirksamkeit von orthopädietechnischen Hilfsmitteln26. In den vergangenen Jahren ist das Interesse an der objektiven Messung der Adhärenz von Orthesen durch Sensoren zur Erfassung von Temperaturerhöhungen bei Körperkontakt gewachsen27. Das Erfassen von Tragezeiten in Hilfsmitteln zur Beurteilung der tatsächlichen Tragezeit ist eine wesentliche Herangehensweise in der orthopädietechnischen Versorgung. Wenige Studien beschäftigen sich mit der Zeitmessung im orthetischen Bereich als wesentlichem Aspekt. Dennoch werden Zeitmesssysteme in Korsettversorgungen schon lange bei kritischen und therapiegebundenen Behandlungszielen eingesetzt.

Messsystem in den CDS-Knieredressionsorthesen

Die therapeutischen Ansätze im Zusammenhang mit zeitkritischen Hilfsmittelversorgungen sind eng mit der Disziplin der Tragezeit verbunden. Ein innovativer Ansatz in diesem Bereich ist der „Orthotimer“, der auf der Radio Frequency Identification Technology (RFID) basiert. Dieser Chip erfasst mithilfe elektromagnetischer Wellen die Umgebungstemperatur in einem frei wählbaren Zeitraum, idealerweise mit einem Abstand von 15–20 min. Dadurch kann festgestellt werden, ob das Hilfsmittel (in diesem Fall die CDS-Knieredressionsorthesen-Extension) am Körper getragen wird oder nicht. Das zentrale Element (Abb. 7) des „Orthotimer“-Systems besteht aus einem kompakten Mikrosensor (9 × 13 × 4,5 mm), der sowohl staub- als auch wasserdicht ist. Dieser Sensor kann problemlos in verschiedene Orthesen integriert werden. Jede Sensoreinheit des Tragezeitenmesssystems ist mit einer Identifikationsnummer versehen, die weltweit einmalig ist. Zudem verbindet sich der Sensor automatisch mit den in der Datenbank registrierten Teilnehmer:innen. Jeder Sensor verfügt über eine Speicherkapazität und eine Batterieleistung von bis zu 400 Tagen. Des Weiteren kann die Aufzeichnungszeit individuell zwischen 1 s und 60 min eingestellt werden.

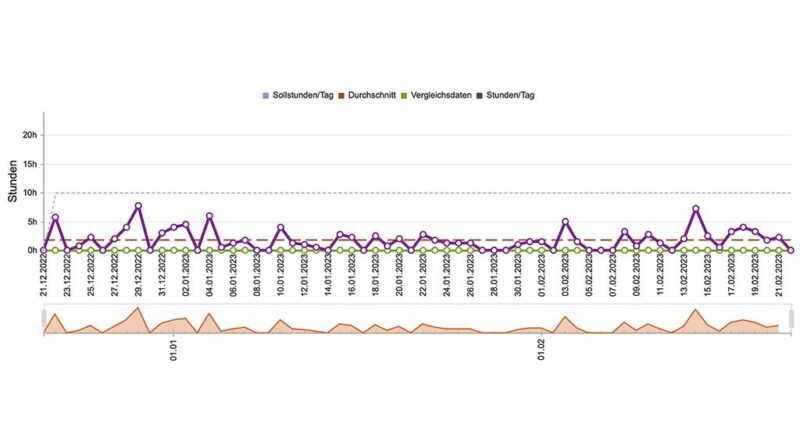

Software „Orthotimer“

Die „Orthotimer“-Software wird verwendet, um sowohl die präzise Überwachung des Mikrosensors als auch die transparente Analyse der Tragezeitdaten der Teilnehmer:innen auszuführen. Verschiedene Grafiken und Charts zeigen die effektive Tragezeit. Es besteht die Möglichkeit, entweder einen Überblick über die Gesamttragezeit oder einen bestimmten Zeitraum aus dem gesamten Überwachungszeitraum zu erhalten, um die Tragezeiten auszuwerten. Die erfassten Daten der Teilnehmer:innen werden nach jeder Erfassung nahtlos in die Software integriert, um eine kontinuierliche Auswertung der gesamten Tragezeiten zu gewährleisten.

Reader des Tragezeitanalysesystems

Der Reader, der in Abbildung 8 zu sehen ist, stellt ein drahtloses Auslesegerät dar, das zum Auslesen der Mikrosensoren verwendet wird, auf denen die Tragezeitdaten gespeichert sind. Nachdem der Reader die Daten ausgelesen hat, erfolgt der Zugriff auf die Software mittels eines USB-Kabels, um die Daten zu übertragen.

Erfassung der Tragezeiten

Die Erfassung der Tragezeiten stellt einen bedeutsamen Faktor dar, um eine adäquate Vergleichbarkeit der erhobenen Daten (s. Abb. 9) zu gewährleisten. Wie bereits zuvor erwähnt, wurden die Zeitmesssysteme mit einer Identifikationsnummer versehen, um den Schutz der Privatsphäre sicherzustellen. Es sei angemerkt, dass den Kindern und Jugendlichen keine spezifische Zeitvorgabe bezüglich der Tragezeiten der Knieredressionsorthesen zur dynamischen Redression-Extension auferlegt wurde.

Ergebnisse: Die Knieextensionsdefizite wurden durch die Anpassung der Federkraft der CDS-Knieredressionsorthesen signifikant verbessert (Students T‑Test und Levene-Test der Varianzgleichheit) (p < 0,001) (T0 ± 17,00 und T1 ± 8,00). Während der acht Wochen dauernden Pilotstudie hat T1 durch die Anpassung der Federkraft und längeren Tragezeiten eine signifikante Verbesserung der Knieextensionsdefizite erzielt. Die durchschnittlichen Tragezeiten in den beiden Gruppen T0 und T1 (T0 ± 0,898 und T1 ± 1,595) variierten aufgrund der Anpassung der Federkraft.

Ergebnisse Extensionsdefizite

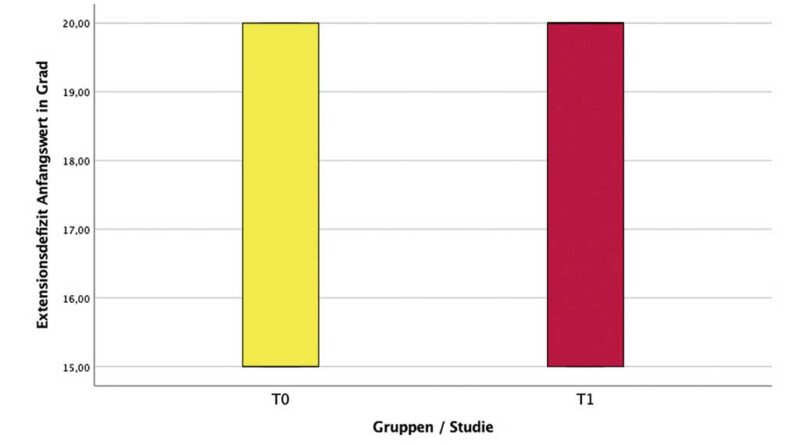

Die Anfangswerte des Knieextensionsdefizits der Kontrollgruppe T0 (gelb) und der Testgruppe T1 (rot) werden in einem Boxplot (s. Abb. 10) gegenübergestellt. Es ist zu beachten, dass bei beiden Gruppen die Ausgangswerte gleich waren, in T0 mit einem Minimum von ± 15,00, einem Maximum von ± 20,00 und einem Mittelwert von ± 17,00 und in T1 einem Minimum von ± 15,00, einem Maximum von ± 20,00 und einem Mittelwert von ± 18,00. Bei den Kindern und Jugendlichen wurde ein Knieextensionsdefizit von 15°–20° festgestellt. Es ist erwähnenswert, dass in beiden Gruppen die Knieextensionsdefizite nahezu identisch und vergleichbar waren. Die gemessenen Werte lagen alle innerhalb eines Bereichs, der noch keine Indikation für einen operativen Eingriff bei den Kindern und Jugendlichen darstellte, obwohl sich das Knieextensionsdefizit an der Grenze von 20° befand.

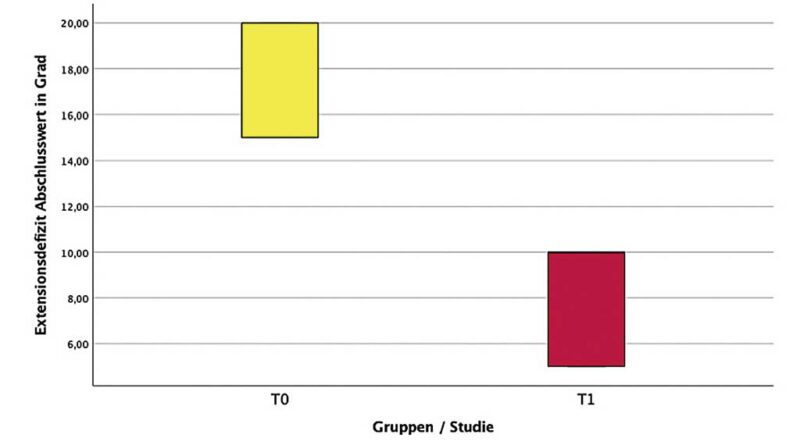

In den beiden Gruppen T0 und T1 wurde bei den ersten Kontrollmessungen ein nahezu identisches Knieextensionsdefizit festgestellt. Dies ist auf die Federkraft der CDS-Knieredressionsorthese zurückzuführen, die bisher nicht sehr unterschiedlich war. Die Ergebnisse der Abschlussmessung (s. Abb. 11) verdeutlichen eine bemerkenswerte Verbesserung der Knieextensionsdefizite (p‑Wert = 0,001) innerhalb der Testgruppe T1. Innerhalb dieser Gruppe konnte das Extensionsdefizit (Minimum ± 5,00, Maximum ± 10,00, Mittelwert ± 8) nach einer Zeitspanne von acht Wochen bei den Kindern und Jugendlichen durch das Tragen der Knieredressionsorthesen auf 5°–10° reduziert werden. Im Gegensatz dazu konnte in der Kontrollgruppe T0 keine Verbesserung oder sogar eine Verschlechterung des Extensionsdefizits (Minimum ± 15,00 und Maximum ± 20,00 Mittelwert ± 17) während des Pilotstudienzeitraums durch das Tragen der Knieredressionsorthesen festgestellt werden.

Die verbesserten Knieextensionsdefizite in T1 zeigen, dass es einen Zusammenhang mit der Einstellung der Federkraft an den Knieredressionsorthesen gibt. In der Gruppe T0 zeigt sich, dass sich das Nichtnachstellen nicht positiv auf die Knieextensionsdefizite der Kinder und Jugendlichen auswirkt. Hierzu kommt noch ein wesentlicher Aspekt, der vor Beginn dieser Pilotstudie so nicht vorhersehbar war. Diese später aufgeführten Ergebnisse zeigen aber, dass nicht nur die Ein-/Nachstellung der Knieredressionsorthesen relevant ist, um die Knieextensionsdefizite zu verbessern.

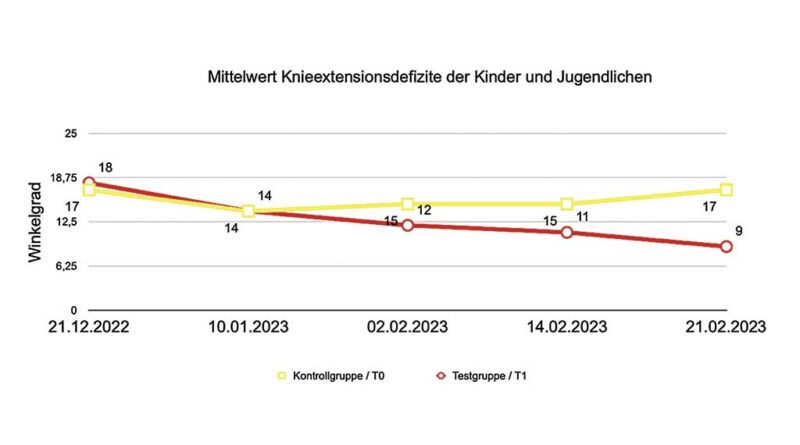

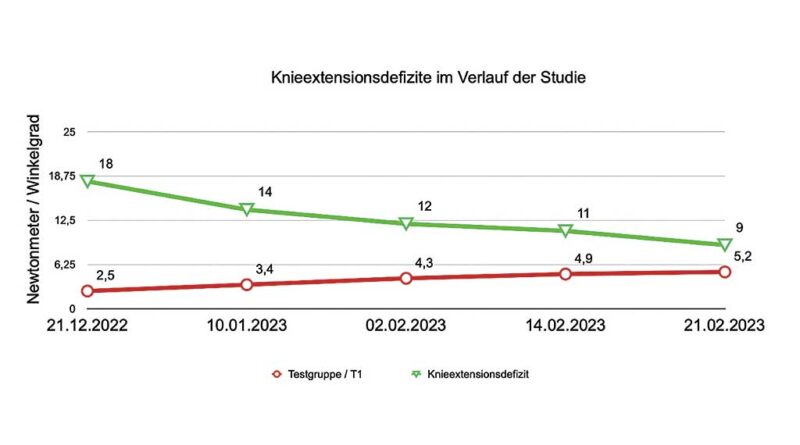

In Abbildung 12 sind die Mittelwerte der beiden Gruppen T0 und T1 im gesamten achtwöchigen Pilotstudienzeitraum dargestellt. Hier ist klar zu erkennen, dass sich bei T0 kaum eine bis gar keine Verbesserung der Knieextensionsdefizite ergibt. Im Gegensatz zu T0 nimmt das Knieextensionsdefizit bei T1 im gesamten Zeitraum dieser Pilotstudie kontinuierlich ab.

Einstellung der Federkraft der CDS-Knieredressionsorthesen

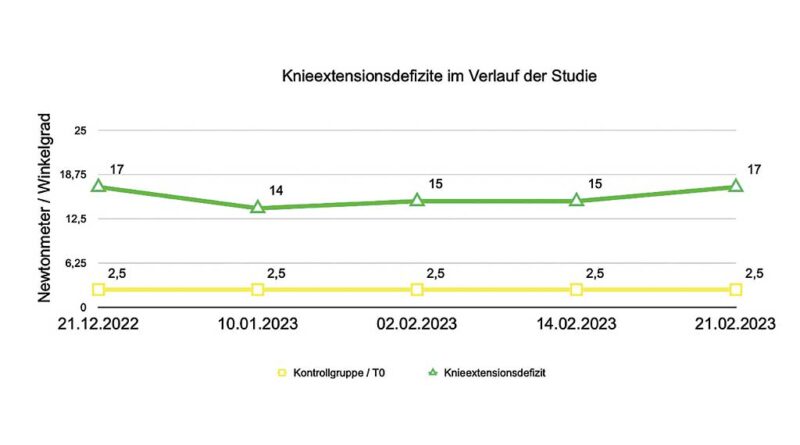

Die Knieextensionsdefizite bei Kindern und Jugendlichen werden durch das Nachstellen der Federkraft bei den Knieredressionsorthesen verbessert. In der Gruppe T0 wurde die Federkraft von 2,5 Nm als Anfangswert festgelegt und während der gesamten Pilotstudie nicht verändert. Es wurde festgestellt, dass die Anfangswerte und die Federkraft dem Behandlungskonzept entsprachen, jedoch nur zu Beginn der Pilotstudie die Wirkung ausreichend war, um die Knieextensionsdefizite der Kinder und Jugendlichen mit Cerebralparese zu reduzieren. Durch das Nichtnachstellen der Federkraft in der Kontrollgruppe wurde auch keine Verbesserung der Knieextensionsdefizite mehr erreicht (s. Abb. 13). Bei allen Kindern und Jugendlichen wurde in der Abschlussmessung der nahezu gleiche Anfangswert festgestellt und somit keine Verbesserung in dieser Pilotstudie erreicht.

Anders als in der Kontrollgruppe T0 wurde in der Testgruppe T1 die Federkraft wöchentlich um 0,3 Nm von 2,5 Nm auf insgesamt 5,2 Nm (Kraft medial und lateral zusammen) erhöht. Durch das Nachstellen wurden die Knieextensionsdefizite der Kinder und Jugendlichen in der Testgruppe signifikant verbessert.

Das Ergebnis (s. Abb. 14) zeigt, dass das Nachstellen ein zentraler Bestandteil des Behandlungskonzeptes ist zur Behandlung und Reduzierung von Knieextensionsdefiziten bei Kindern und Jugendlichen. In der Abbildung ist gut zu sehen, dass sich die Knieextensionsdefizite im Zeitraum dieser Pilotstudie kontinuierlich verbessert haben.

Ergebnisse der Tragezeiten

Wie erwähnt ist ein unvorhersehbarer Aspekt bei der Analyse der erhobenen Daten aufgetreten. Um eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse herzustellen, hat der Verfasser dieser Pilotstudie beschlossen, ein Tragezeitenmesssystem in die Knieredressionsorthesen zu integrieren. Dadurch werden die Ergebnisse der Knieextensionsdefizite transparent dargestellt und es wird belegt, dass die betreffenden Kinder und Jugendlichen die Knieredressionsorthesen tatsächlich getragen haben.

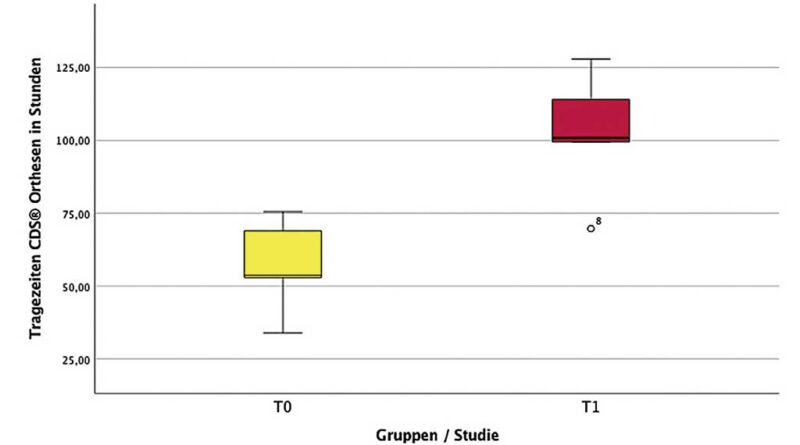

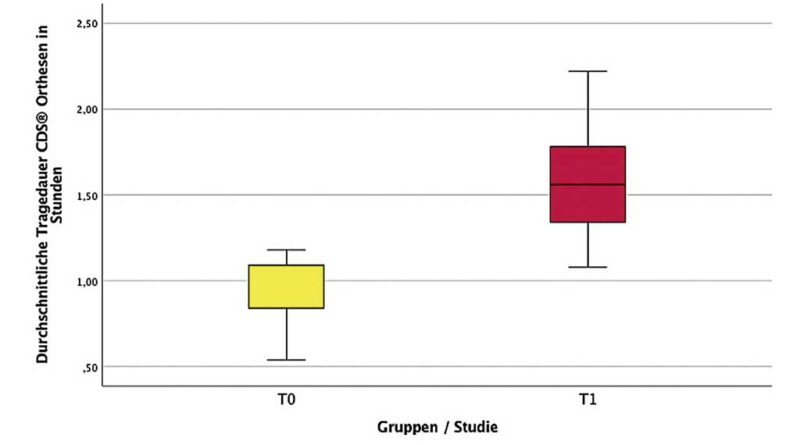

Die erfassten Tragezeiten, die mittels des Zeitmesssystems „Orthotimer“ (Abb. 8 u. 9) ermittelt wurden, offenbaren eine signifikante Diskrepanz zwischen den beiden Gruppen T0 und T1. Aufgrund der fehlenden Vorgaben bezüglich der Tragedauer ergeben sich erhebliche Unterschiede in den Ergebnissen beider Gruppen. Aufgrund der signifikanten Variationen der Tragezeiten wurden sie in dieser Pilotstudie auch eingehend betrachtet, da sie ebenfalls einen Hinweis auf die Behandlung von Knieextensionsdefiziten bei Kindern und Jugendlichen liefern.

Für die Tragezeiten gab es in der Kontrollgruppe T0 ein Minimum von ± 0,540 und ein Maximum von ± 1,180, was zu einem Mittelwert von ± 0,898 und einem Median von ± 0,840 führte. Die Testgruppe T1 hat Ergebnisse mit einem Minimum von ± 1,080, einem Maximum von ± 2,220 und einem Mittelwert von ± 1,596, was den Mittelwert von ± 1,560 ergibt. Es ist bedeutsam, die verschiedenen Tragezeiten im Zusammenhang mit der Einstellung der Federkraft zu betrachten. Die geringen Tragezeiten der Kontrollgruppe T0 zeigen, dass das Nachstellen der Federkraft bei der Behandlung von Knieextensionsdefiziten unerlässlich ist. Wird die Federkraft nicht nachgestellt, so verringert dies die Tragezeiten und hat keinen positiven Einfluss auf die Knieextensionsdefizite von Kindern und Jugendlichen. Es existieren signifikante Disparitäten hinsichtlich der Tragezeiten innerhalb der jeweiligen Kohorten. In Abbildung 15 werden die durchschnittlichen Tragezeiten in Minuten veranschaulicht. In der Kohorte T0 beläuft sich die durchschnittliche Tragedauer täglich auf 55–60 min. Diese Tragedauer erzielt weder eine Verbesserung noch eine Verschlechterung der Knieextensionsdefizite bei den Kindern und Jugendlichen.

Im Gegensatz dazu liegt die tägliche Tragedauer in der Kohorte T1 deutlich höher, im Durchschnitt bei 100–115 min pro Tag. Diese längere Tragedauer trägt hingegen zur Verbesserung der Knieextensionsdefizite bei. Bei genauer Betrachtung ergibt sich, dass die Tragedauer bei T1 im Vergleich zu T0 im gesamten Pilotstudienzeitraum nahezu doppelt so hoch ist. Diese unvorhersehbare Diskrepanz deutet auf einen bedeutsamen Ansatz eines klar definierten Tragedauerkonzeptes hin. Es ist jedoch unerlässlich anzumerken, dass die Einstellung der Federkraft stark mit den Tragezeiten korreliert. Sowohl die Parameter Kraft als auch Tragezeit tragen zu einem erfolgreichen Behandlungskonzept bei. Beide variablen Faktoren spielen somit eine signifikante Rolle in einem effektiven Therapieansatz.

Fazit

Im Zeitraum von acht Wochen wurde durch das Tragen der CDS-Knieredressionsorthesen bei Kindern und Jugendlichen mit Cerebralparese GMFCS-Level II–III eine signifikante Verbesserung (p‑Wert < 0,01) der Knieextensionsdefizite festgestellt. Um die Knieextensionsdefizite bei gehfähigen Kindern und Jugendlichen orthetisch zu behandeln, sind die Knieredressionsorthesen ein bedeutsamer Behandlungsansatz. Die konservative Behandlung von Knieextensionsdefiziten erfordert, dass die Betroffenen die Versorgung akzeptieren. Es ist unerlässlich, dass die Knieredressionsorthesen in den Alltag der Kinder und Jugendlichen integriert und mindestens zwei Stunden lang getragen werden. Die Ergebnisse zeigen, dass das kontinuierliche Tragen ein relevanter Aspekt bei der Behandlung von Knieextensionsdefiziten ist.

Auch ist es bedeutsam, die Federkraft der Orthesen anzupassen. Wird sie nicht angepasst, werden die Orthesen von den Kindern und Jugendlichen weniger oder gar nicht mehr getragen. Daher ist es von Vorteil, den Behandlungsverlauf der Krafteinstellung sowie die Tragezeiten dokumentiert zu halten. Dieses Ziel kann mittels der Implementierung eines Zeitmesssystems oder ähnlicher Messinstrumente erreicht werden.

Die vorliegende Pilotstudie hat aufgedeckt, dass die Auswirkungen der Anpassung und Tragezeiten der Knieredressionsorthesen von erheblicher Relevanz für die konservative Behandlung von Knieextensionsdefiziten sind. Basierend auf diesen Erkenntnissen erwägt der Verfasser die Dokumentation der Federkraft sowie die Erstellung eines Therapie- bzw. Behandlungsplans, um das Behandlungskonzept sicherzustellen und somit das bestmögliche Therapieergebnis anzustreben. Die Dokumentation weist eine verbesserte Transparenz des Behandlungskonzepts sowohl für die interdisziplinäre Zusammenarbeit als auch zur Unterstützung der Eltern von Kindern und Jugendlichen während der Therapie nach.

Die Prävention von Knieextensionsdefiziten bei gehfähigen Kindern und Jugendlichen mit Cerebralparese GMFCS-Level II–III ist von großer Bedeutung, um invasive Maßnahmen zu vermeiden. Der Erfolg dieser Behandlung hängt maßgeblich von verschiedenen Faktoren ab, wie der korrekten Einstellung der Federkraft in Nm und der Tragezeit. Die vorliegende Pilotstudie verdeutlicht, dass durch eine angemessene Einhaltung der Therapie, der Disziplin bezüglich der Tragedauer und einer präzisen Justierung die Knieextensionsdefizite bei Kindern und Jugendlichen mit Cerebralparese verhindert und verbessert werden können. Die Versorgung von standardisierten Orthesen bedarf einer genauen Betrachtung, da eine maßgefertigte Orthese noch präziser an die individuellen Gegebenheiten angepasst werden kann. Daher ist es wichtig, zwischen der Verwendung einer standardisierten oder einer individuellen Orthese zu differenzieren, um das definierte Therapieziel zu erreichen.

Interessenkonflikt

Der Autor ist für die Firma Albrecht GmbH tätig.

Der Autor:

Stefan Rudolph M.Sc.

Neuroorthopädie – Disability Management

Orthopädietechnikermeister

Medizinprodukteberater

Albrecht GmbH

Chiemseestraße 81

83233 Bernau am Chiemsee

stefan.rudolph@albrechtgmbh.com

Begutachteter Beitrag/reviewed paper

Rudolph S. Dynamische CDS-Knieredressionsorthesen bei Kindern und Jugendlichen mit Cerebralparese GMFCS-Level II–III. Orthopädie Technik, 2024; 75 (4): 68–77

- Prothesenversorgung nach transhumeraler Osseointegration mit Pattern-Recognition-Steuerung – Fallbericht einer Systemumstellung — 14. Februar 2026

- Technologie und Funktionsweise des Prothesenkniegelenks Genium X4 — 13. Februar 2026

- Ein engagierter Leistungssportler mit Hemiparese und der Einsatz sensomotorischer Fußorthesen (SMFO) — 12. Februar 2026

- Koman LA, Zhongyu U, Smith BP. Orthopaedic intervention in the upper extremity in the child with cerebral palsy: Musculoskeletal surgery. In: Eliasson AC, Burtner PA (Hrsg.). Improving hand function in cerebral palsy, London: Mac Keith Press, 2008: 198–212

- Baumann T et al. Zerebralparese. Stuttgart: Thieme, 2018. https://doi.org/10.1055/b‑004–132210

- Meyer M. Krankheitsbild Cerebralparese (Walter Michael Strobl). In: Meyer M (Hrsg.). Grundlagen der Neuroorthopädie bei Cerebralparese: Sensomotorik, Therapie, Psychodynamik, Indikationen. Edition S. Heidelberg: Universitätsverlag Winter, 2019

- Diong J et al. Incidence and predictors of contracture after spinal cord injury – A prospective cohort study. Spinal Cord, 2012; 50 (8): 579–584. https://doi.org/10.1038/sc.2012.25

- Nordmark E et al. Development of lower limb range of motion from early childhood to adolescence in cerebral palsy: A population-based study. BMC medicine, 2009; 7: 65. https://doi.org/10.1186/1741–7015‑7–65

- Chan G, Miller F. Assessment and Treatment of Children with Cerebral Palsy. Orthopedic Clinics of North America, 2014; 45 (3): 313–325. https://doi.org/10.1016/j.ocl.2014.03.003

- Barrett R, Lichtwark G. Gross muscle morphology and structure in spastic cerebral palsy: A systematic review. Developmental medicine and child neurology, 2010; 52 (9): 794–804. https://doi.org/10.1111/j.1469–8749.2010.03686.x

- Cloodt E, Rosenblad A, Rodby-Bousquet E. Demographic and modifiable factors associated with knee contracture in children with cerebral palsy. Developmental medicine and child neurology, 2018; 60 (4): 391–396. https://doi.org/10.1111/dmcn.13659

- Casey J, Agustsson A, Rosenblad A, Rodby-Bousquet E. Relationship between scoliosis, windswept hips and contractures with pain and asymmetries in sitting and supine in 2450 children with cerebral palsy. Disability and rehabilitation, 2022; 44 (22): 6738–6743. https://doi.org/10.1080/09638288.2021.1971308

- Keenan W et al. The static examination of children and young adults with cerebral palsy in the gait analysis laboratory: Technique and observer agreement. Journal of pediatric orthopedics, 2004; 13 (1): 1–8. https://doi.org/10.1097/00009957–200401000-00001

- Hägglund G et al. Prevention of severe contractures might replace multilevel surgery in cerebral palsy: Results of a population-based health care programme and new techniques to reduce spasticity. Journal of Pediatric Orthopedics B, 2005; 14 (4): 269–673. https://doi.org/10.1097/01202412–200507000-00007

- Holmes S et al. Impact of multilevel joint contractures of the hips, knees and ankles on the Gait Profile score in children with cerebral palsy. Clinical biomechanics (Bristol, Avon), 2018; 59: 8–14. https://doi.org/10.1016/j.clinbiomech.2018.08.002

- Ágústsson A, Rodby-Bousquet E. The effect of asymmetrical limited hip flexion on seating posture, scoliosis and windswept hip distortion. Research in developmental disabilities, 2017; 71: 18–23. https://doi.org/10.1016/j.ridd.2017.09.019

- Pettersson K, Wagner P, Rodby-Bousquet E. Development of a risk score for scoliosis in children with cerebral palsy. Acta Orthopaedica, 2020; 91 (2): 203. https://doi.org/10.1080/17453674.2020.1711621

- Hefti F. Kniegelenk und Unterschenkel. In: Hefti F (Hrsg.). Kinderorthopädie in der Praxis. Heidelberg: Springer, 2014: 327–424. https://doi.org/10.1007/978–3‑642–44995-6_6

- Noorkoiv M. et al. Predictors of Walking Efficiency in Children With Cerebral Palsy: Lower-Body Joint Angles, Moments, and Power. Physical Therapy, 2019; 99 (6): 711–720. https://doi.org/10.1093/ptj/pzz041

- Noorkoiv M. et al. Predictors of Walking Efficiency in Children With Cerebral Palsy: Lower-Body Joint Angles, Moments, and Power. Physical Therapy, 2019; 99 (6): 711–720. https://doi.org/10.1093/ptj/pzz041

- Zajac FE, Gordon ME. Determining muscle’s force and action in multi-articular movement. Exercise and Sport Sciences Reviews, 1989; 17: 187–230. https://doi.org/10.1249/00003677–198900170-00009

- Ishikawa M et al. Enhancing effect of quercetin on 3‑methylcholanthrene carcinogenesis in C57Bl/6 mice. Neoplasma, 1985; 32 (4): 435–441

- Rutz E, Baker R, Tirosh O, Brunner R. Are Results After Single-event Multilevel Surgery in Cerebral Palsy Durable? Clinical Orthopaedics and Related Research, 2013; 471 (3): 1028–1038. https://doi.org/10.1007/s11999-012‑2766‑9

- Rutz E, Baker R, Tirosh O, Brunner R. Are Results After Single-event Multilevel Surgery in Cerebral Palsy Durable? Clinical Orthopaedics and Related Research, 2013; 471 (3): 1028–1038. https://doi.org/10.1007/s11999-012‑2766‑9

- Newman CJ, O’Regan M, Hensey O. Sleep disorders in children with cerebral palsy. Developmental Medicine and Child Neurology, 2006; 48 (7): 564–568. https://doi.org/10.1017/S0012162206001198

- Watkins MA, Riddle DL, Lamb RL, Personius WJ. Reliability of Goniometric Measurements and Visual Estimates of Knee Range of Motion Obtained in a Clinical Setting. Physical Therapy, 1991; 71 (2): 90–96. https://doi.org/10.1093/ptj/71.2.90

- Nietert M. Untersuchungen zur Kinematik des menschlichen Kniegelenkes im Hinblick auf ihre Approximation in der Prothetik, Dissertation. TU Berlin, 1975

- Gutsfeld P et al. Orthesen in der Unfallchirurgie. Trauma und Berufskrankheit, 2016; 18 (2): 116–124. https://doi.org/10.1007/s10039-016‑0164‑3

- Lutjeboer T, van Netten JJ, Postema K, Hijmans JM. Validity and feasibility of a temperature sensor for measuring use and non-use of orthopaedic footwear. Journal of Rehabilitation Medicine, 2018; 50 (10): 920–926. https://doi.org/10.2340/16501977–2494

- Menz HB, Bonanno DR. Objective measurement of adherence to wearing foot orthoses using an embedded temperature sensor. Medical Engineering & Physics, 2021; 88: 19–24. https://doi.org/10.1016/j.medengphy.2020.12.002