Einleitung

Der Fachkräftemangel betrifft nahezu alle Branchen, besonders akut ist das Handwerk betroffen1. Im Gesundheitshandwerk fehlen insbesondere qualifizierte Fachkräfte mit Berufserfahrung2. Angesichts des demografischen Wandels und einer steigenden Nachfrage an medizinischen und orthopädischen Hilfsmitteln steht die Branche der Orthopädietechnik vor zunehmenden personellen Herausforderungen3. Vor diesem Hintergrund kommt den Auszubildenden der Orthopädietechnik eine besondere Bedeutung zu. Die Verlängerung der Berufsverweildauer von angehenden Fachkräften spielt hierbei eine zentrale Rolle. Untersuchungen zeigen, dass 25 % der Berufseinsteiger:innen den Beruf in den ersten fünf Jahren nach Abschluss der Ausbildung wieder verlassen4 5 6. Folglich stellt die Erhöhung der beruflichen Verweildauer eine mögliche Strategie zur Verringerung des Fachkräftemangels dar. Die vorliegende Forschung zielt darauf ab, die erwartete Verweildauer der Auszubildenden zum/zur Orthopädietechnik-Mechaniker:in sowie potenzielle Gründe und Faktoren für einen möglichen Berufsaustritt zu identifizieren, um nachhaltige Lösungsansätze zur Erhöhung der Verweildauer zu entwickeln.

Orthopädietechnik – aktuelle Ausbildungsentwicklungen

Die Orthopädietechnik verzeichnet im Gegensatz zu anderen Bereichen des Gesundheitshandwerkes wie der Augenoptik, Hörakustik, Orthopädieschuhtechnik und Zahntechnik, in denen ein rückläufiger Trend an Auszubildendenzahlen zu beobachten ist, ein stabiles Niveau von durchschnittlich 540 neuen Ausbildungsverträgen pro Jahr7 8. Dies steht ebenso im Gegensatz zur Gesamtsituation im Handwerk, wo ebenfalls eine Abnahme der Ausbildungsverträge zu beobachten ist9. Besonders bemerkenswert ist die vergleichsweise niedrige Lösungsquote von 22,5 % unter angehenden Orthopädietechnik-Mechaniker:innen im Vergleich zu anderen Berufen im Gesundheitshandwerk10. Um den Bedarf an qualifizierten Fachkräften zu decken, ist trotz des stabilen Niveaus der Auszubildendenzahlen eine deutliche Steigerung der Anzahl abgeschlossener Ausbildungsverträge sowie die langfristige Bindung von Fachkräften an das Berufsfeld von entscheidender Bedeutung.

Berufsverbleibmodell zur Darstellung der beeinflussenden Faktoren

Der Begriff des Berufsverbleibs wird in der Literatur oftmals synonym mit Berufstreue, beruflichem Verbleib und beruflicher Mobilität verwendet11. Der Mangel an Fachkräften in der Orthopädietechnik betrifft vor allem Tätigkeitsbereiche der Versorgung, die sich mit der individuellen Herstellung orthopädischer Hilfsmittel befassen12. Vor diesem Hintergrund bezeichnet der Begriff des Berufsverbleibs im Kontext der Orthopädietechnik die aktive Verweildauer von Orthopädietechnik-Mechaniker:innen in Tätigkeitsbereichen, die sich mit der direkten Versorgung und Herstellung von orthopädischen Hilfsmitteln für Patienten und Patientinnen befassen (eigenes Verständnis).

Das Erklärungsmodell der den Berufsverbleib beeinflussenden Faktoren von Terrier und Zink13 dient in modifizierter Form als theoretischer Rahmen für die durchgeführte Untersuchung, wobei der Fokus auf die duale Berufsausbildung und die Perspektive der Auszubildenden gelegt wurde. Das modifizierte Modell umfasst sechs linear aufeinander aufbauende Ebenen: Erstens biografischer Hintergrund der Auszubildenden. Zweitens die berufliche Tätigkeit, individuelle Ressourcen, Werte und Normen sowie den Ausbildungsbetrieb und die Berufsschule. Drittens die Bewertung der Beschäftigungssituation durch die Auszubildenden. Viertens die Ausbildungs(un)zufriedenheit. Fünftens die beruflichen Verbleibentscheidungen und sechstens mögliche Szenarien wie Berufsausstieg, Berufseinmündung oder ‑verbleib sowie Unentschlossenheit. Die Betrachtung aller Komponenten ermöglicht die Ableitung von Gestaltungsempfehlungen zur Verbesserung der Beschäftigungssituation und zur Förderung des Berufsverbleibs14.

Ausbildungs(un)zufriedenheit

Eine hohe Zufriedenheit mit der Ausbildung ist ein wesentlicher Faktor für den langfristigen Berufsverbleib angehender Fachkräfte. Dieser Zusammenhang wird in der Fachliteratur weitreichend bestätigt15 16 17 18 19. Die Ausbildungszufriedenheit basiert auf dem Konstrukt der Arbeitszufriedenheit, welches sich auf die Befriedigung von Ansprüchen, die Individuen an ihre Arbeit stellen, bezieht20 21. Jungkunz überträgt den Begriff der Arbeitszufriedenheit auf das Konstrukt der Ausbildungszufriedenheit. Somit kann Ausbildungszufriedenheit als „kognitiv-evaluative Einstellung des Auszubildenden zur Ausbildungssituation“ verstanden werden22. Die Ausbildungszufriedenheit setzt sich nach Jungkunz aus den individuell gewichteten Bewertungen der Auszubildenden zu allen subjektiv gewichteten spezifischen Qualitätskriterien der Ausbildung zusammen. Die Bewertungen können positiv, negativ oder neutral ausfallen. Jungkunz verdeutlicht weiterhin, dass die Zufriedenheit der Auszubildenden im dualen Berufsausbildungssystem in Unterrichtszufriedenheit am Lernort Berufsschule und betriebliche Ausbildungszufriedenheit am Lernort Betrieb unterteilt werden kann. Abweichungen zwischen den subjektiven Vorstellungen und den tatsächlichen Ausbildungsbedingungen führen zu Unzufriedenheit, was wiederum vorzeitige Berufsaustritte begünstigen kann23 24.

Ausbildungsqualität

Das Ausbildungsqualitätsmodell von Beicht et al. 25 und Krewerth et al. 26 integriert das Verständnis der Ausbildungszufriedenheit von Jungkunz27 und unterteilt Ausbildungsqualität in drei Ebenen: Input‑, Prozess- und Outputqualität. In der vorliegenden Untersuchung liegt der Fokus auf der Ebene der Input- und Prozessqualität, wobei nur die Indikatoren Betrieb und Berufsschule und die zugehörigen Kriterien zur Ausbildungsqualität berücksichtigt wurden. Inputqualität bezieht sich auf die Voraussetzungen vor Beginn der Ausbildung, während Prozessqualität die Faktoren während des Ausbildungsverlaufs umfasst. Das Modell verdeutlicht, dass die Ausbildungsqualität maßgeblich mit der Ausbildungszufriedenheit zusammenhängt und somit eine qualitativ hochwertige Ausbildung zur langfristigen Berufsbindung beiträgt. Das Modell von Beicht et al. bildet die Grundlage für die Operationalisierung der Ausbildungsbedingungen bezüglich der Berufsschule und des Ausbildungsbetriebes im Fragebogen.

Forschungsergebnisse zum beruflichen Verbleib von Fachkräften

Die Literatur zum beruflichen Verbleib im Gesundheitshandwerk, speziell in der Orthopädietechnik, ist unzureichend. Es fehlen fundierte Erkenntnisse bezüglich des tatsächlichen Berufseintritts nach der Ausbildung, der angestrebten Verweildauer im Berufsfeld, den Gründen für vorzeitige Berufswechsel sowie Bindungsfaktoren an die Branche. Die meisten Studien zu der Thematik konzentrieren sich auf pflegende Berufe und das Handwerk im Allgemeinen28 29 30 31. Untersuchungen aus diesen Bereichen zeigen u. a. Ausbildungszufriedenheit, Betriebsgröße, Betriebsklima, Gehalt, Aufstiegs- und Weiterbildungsmöglichkeiten als potenzielle Einflussfaktoren auf den Verbleib im Beruf.

Forschungsmethodisches Vorgehen

Der nachfolgende Abschnitt beschreibt den empirischen Teil der Arbeit inklusive des Forschungsprozesses.

Untersuchungsdesign – Datenerhebung

Die quantitativ ausgerichtete Untersuchung basiert auf der Befragung von Auszubildenden des dritten Lehrjahres zum/zur Orthopädietechnik-Mechaniker:in. Die Onlinebefragung wurde mittels standardisierten Fragebogens im Zeitraum vom 16.11.2023 bis 31.12.2023 über LimeSurvey an den zwölf Berufsschulen in Deutschland, die eine Ausbildung zum/zur Orthopädietechnik-Mechaniker:in anbieten, durchgeführt. Aufgrund unterschiedlicher Unterrichtsmodelle in den Bundesländern (Blockunterricht oder wöchentlicher Unterricht) erfolgte die Datenerhebung in zwei Varianten: Entweder beantworteten die Auszubildenden den Fragebogen während der Unterrichtszeit oder sie erhielten das Informationsplakat und den Zugang zur Umfrage über den internen E‑Mail-Verteiler ihrer Schule durch die Fachlehrkräfte.

Erhebungsinstrument – Fragebogenkonstruktion

Die Untersuchung basierte auf einem eigens entwickelten Onlinefragebogen, welcher auf dem modifizierten Modell zum Berufsverbleib von Terrier und Zink32 aufbaute. Der eingesetzte Fragebogen beinhaltete fünf thematische Frageblöcke mit insgesamt 18 Items, die in folgende Abschnitte unterteilt wurden: biografischer Hintergrund, übergeordnete Handlungsfelder, Ausbildungsbedingungen in der Berufsschule und im Ausbildungsbetrieb sowie dem Berufsverbleib. Die Items wurden aus der Literatur zum Berufsverbleib entnommen und entsprechend adaptiert.

Stichprobenbeschreibung

Die Stichprobe betrug nach Bereinigung des Datensatzes n = 222 Auszubildende des dritten Lehrjahres der Orthopädietechnik im Alter von 17 bis 49 Jahren, wobei der Großteil Anfang 20 war. 59,9 % der Befragten identifizierten sich als weiblich, während 40,1 % männlich waren. Die Mehrheit der Auszubildenden (41,9 %) besaßen die allgemeine Hochschulreife, gefolgt von 33,3 % mit einem Realschulabschluss. Die betriebliche Ausbildung der Befragten erfolgte hauptsächlich in mittelgroßen Unternehmen (50 bis 249 Beschäftigte). An der Befragung nahmen Auszubildende aus allen Bundesländern teil, wobei die Teilnahmequote aufgrund unterschiedlicher Unterrichtsmodelle und Datenerhebungsmethoden je nach Bundesland stark variierte.

Datenauswertung

Die Datenauswertung erfolgte zunächst mittels deskriptiver Statistik. Zur Identifizierung zentraler Tendenzen wurden die positiven und negativen Ausprägungen der Likert-Skala teilweise zusammengefasst. Anschließend erfolgte eine grafische Darstellung der Daten. Für ausgewählte Variablen wurde eine einfaktorielle Varianzanalyse (ANOVA) durchgeführt, gefolgt von der Untersuchung linearer Zusammenhänge mittels Bravais-Pearson-Korrelation33. Die statistischen Berechnungen erfolgten mit der Software IBM SPSS Statistics. Die Antworten aus den offenen Fragen wurden mittels qualitativer Inhaltsanalyse nach Kuckartz und Rädiker manuell ausgewertet34.

Ergebnisdarstellung

Die Darstellung der Ergebnisse orientiert sich an der Anordnung der Fragen im Fragebogen. Aufgrund begrenzter Platzverhältnisse werden nachfolgend nur die zentralen Ergebnisse präsentiert.

Bewertung der Ausbildungsbedingungen

Die Auszubildenden bewerteten die Aussagen zur Ausbildungssituation in der Berufsschule und im Ausbildungsbetrieb (Wie stark trifft es in ihrer Ausbildung zu, dass …?) auf einer Skala von 1 = „gar nicht“ bis 4 = „sehr stark“.

Berufsschule (6 Kriterien):

Die Ergebnisse zeigen eine generelle Zufriedenheit hinsichtlich der schulischen Ausbildungsbedingungen. Jedoch besteht Verbesserungsbedarf seitens der Lehrenden in Bezug auf die Klarheit und Verständlichkeit bei der Erklärung der Unterrichtsinhalte (MW = 2,9; SD = 0,6). Die materiellen Bedingungen der Berufsschulen bieten ebenfalls Optimierungspotenzial. Insbesondere wurden die genutzten Geräte, Werkzeuge und technischen Ausstattungen von den Auszubildenden als veraltet empfunden (MW = 2,7; SD = 0,8).

Ausbildungsbetrieb (13 Kriterien):

Die betrieblichen Ausbildungsbedingungen wurden von den Auszubildenden größtenteils positiv bewertet. Verbesserungspotenzial liegt in der Organisation der Ausbildung, insbesondere bei der Planung und Umsetzung der zu erlernenden Aspekte (MW = 2,2; SD = 0,9). Weitere Bereiche mit Verbesserungspotenzial umfassen die Aspekte ausreichend Zeit für das Erlernen neuer Aufgaben (MW = 2,8; SD = 0,9), mehr Freiraum für selbstständiges Arbeiten (MW = 2,6; SD = 0,8), intensivere Rückmeldungen zu Arbeitsergebnissen (MW = 2,9; SD = 0,9) und eine stärkere Präsenz der Ausbilder:innen, die sich um die Anliegen der Auszubildenden kümmern (MW = 2,8; SD = 1).

Ausbildungszufriedenheit

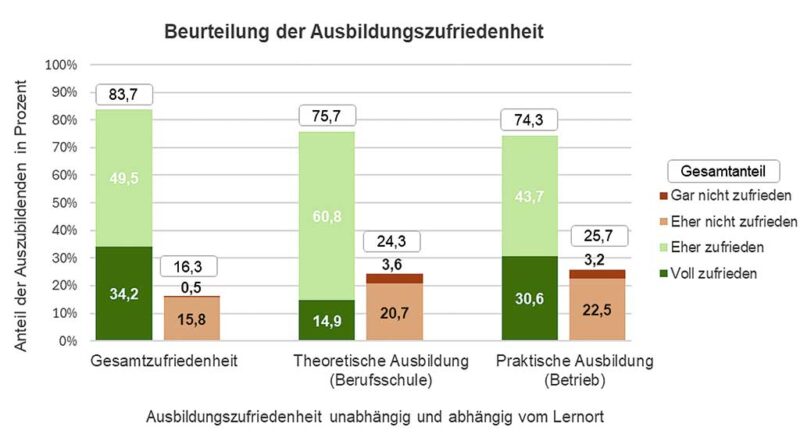

Die Auswertung zur Gesamtzufriedenheit mit der Ausbildung ergab, dass 83,7 % der Auszubildenden voll oder eher zufrieden, während 16,3 % eher nicht oder gar nicht mit ihrer Ausbildung zufrieden sind. Zwischen der Zufriedenheit mit der theoretischen und praktischen Ausbildung zeigen sich nur geringfügige Unterschiede. Insgesamt zeigen die Ergebnisse eine positive Haltung der Auszubildenden gegenüber ihrer Ausbildung (Abb. 1).

Berufsverlaufsoptionen

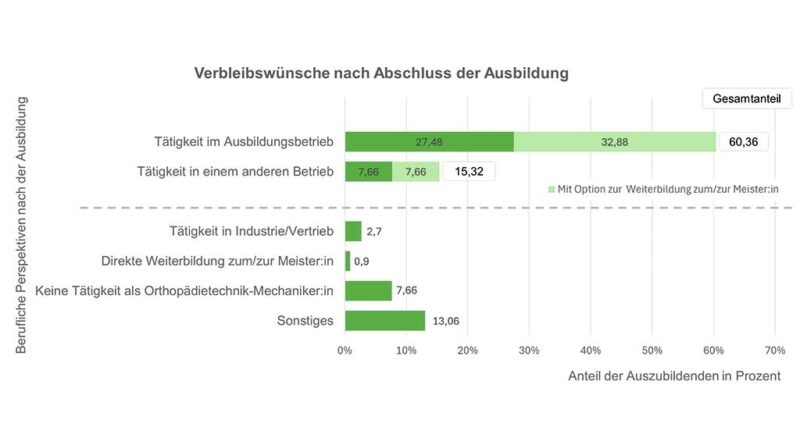

Die meisten Auszubildenden (knapp 60,4 %) streben nach der Ausbildung eine Übernahme im Ausbildungsbetrieb an, wobei für ein Drittel die Option zur Weiterbildung zum/zur Meister:in bestehen sollte (Abb. 2). 15,32 % planen eine Tätigkeit als Orthopädietechnik-Mechaniker:in in einem anderen Betrieb. Davon wünschen sich 7,66 % ebenfalls die Option zur Weiterbildung zum/zur Meister:in. Eine Minderheit von 2,7 % plant eine Tätigkeit als Orthopädietechnik-Mechaniker:in in der Industrie oder im Vertrieb. 0,9 % streben eine direkte Weiterbildung zum/zur Meister:in an. 7,66 % sehen keine weitere Tätigkeit in diesem Beruf vor und 13,06 % äußern alternative Verbleibwünsche, häufig ein Studium.

Erwartete berufliche Verweildauer

Die durchschnittliche erwartete Beschäftigungszeit der Auszubildenden als Orthopädietechnik-Mechaniker:in beträgt 20,9 Jahre (SD = 16,6). 42,3 % planen eine Berufstätigkeit von über 20 Jahren, während 15,8 % bis zu 20 Jahre, 11,3 % bis zu zehn Jahre und 25,2 % bis zu fünf Jahre erwarten, in der Orthopädietechnik tätig zu sein. 5,4 % planen, gar nicht im Beruf tätig zu sein (Abb. 3). Die Mehrheit der Auszubildenden strebt einen langfristigen Verbleib im Beruf an. Allerdings plant etwa ein Viertel (25,2 %) nach einer vergleichsweise kurzen Zeitspanne von fünf Jahren eine berufliche Umorientierung und den Ausstieg aus dem Beruf.

Potenzielle Ausstiegsgründe

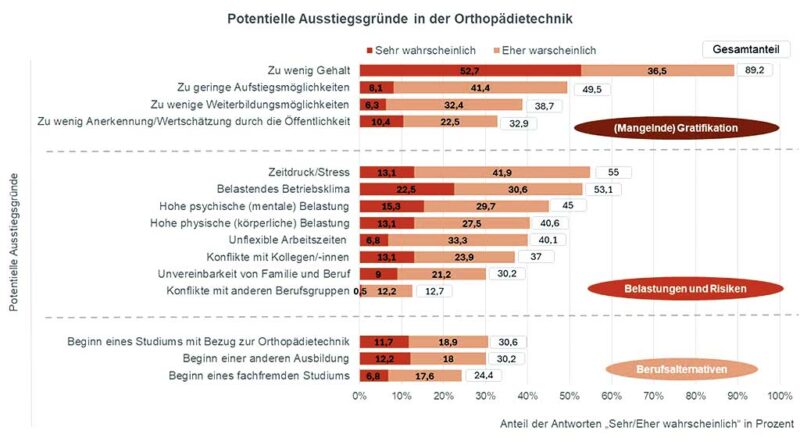

Die Auszubildenden bewerteten die Wahrscheinlichkeit, den Beruf aufgrund von 15 potenziellen Ausstiegsgründen zu verlassen auf einer vierstufigen Likert-Skala von „sehr unwahrscheinlich“ bis „sehr wahrscheinlich“. Zur besseren Systematisierung wurden die deduktiv ermittelten Ausstiegsgründe in drei Kategorien unterteilt: (mangelnde) Gratifikation, Belastungen und Risiken sowie Berufsalternativen (Abb. 4). Die Ergebnisse zeigen, dass die Unzufriedenheit mit der Bezahlung (89,2 %) und mit Zeitdruck/Stress (55 %) die Hauptgründe für einen vorzeitigen Berufsaustritt darstellen, ergänzt durch ein belastendes Betriebsklima (53,1 %) und begrenzte Aufstiegsmöglichkeiten (49,5 %) als weitere maßgebliche Faktoren.

Weitere Gründe für den Berufsausstieg

Die induktiv gewonnenen Gründe für einen möglichen Berufsausstieg wurden in elf Hauptkategorien zusammengefasst, wobei der Aspekt Gesundheitsschutz (25 Nennungen), insbesondere Gesundheitsrisiken und mangelnder Arbeitsschutz, am häufigsten als Grund für einen vorzeitigen Berufsausstieg genannt wurde. Berufliche Dissonanzen (17), wie abweichende Berufsvorstellungen und berufliche Unentschlossenheit, folgten an zweiter Stelle. Am dritthäufigsten wurden fehlende Arbeitnehmer:innen-Vertretungen (9) erwähnt, was die Forderung nach mehr Partizipationsmöglichkeiten und Präsenz von Gewerkschaften sowie Betriebsräten widerspiegelt.

Berufliche Bindungsaspekte

Die Hauptmotivation für die Berufswahl zum/zur Orthopädietechnik-Mechaniker:in liegt in dem Bedürfnis, Menschen zu helfen (65). Die Interaktion und der Umgang mit Menschen (21) sowie die berufliche Erfüllung und Sinnhaftigkeit der Tätigkeit (8) tragen ebenfalls zur Berufsbindung bei. Zusätzlich erhöht die Verbindung aus handwerklichen Tätigkeiten mit medizinischem Know-how (51) die Attraktivität des Berufs. Die Vielfalt und Dynamik der Tätigkeiten innerhalb des Berufsfeldes (35) stellen weitere berufliche Bindungsaspekte dar.

Einfluss biografischer Variablen auf Berufsverweildauer, Ausbildungszufriedenheit und Austrittsgründe

Die ANOVA zeigt, dass die Gesamtzufriedenheit (p < 0,001) und die Zufriedenheit mit der praktischen Ausbildung (p = 0,002) die Verweildauer signifikant beeinflussen: Zufriedene Auszubildende erwarten 23,1 Jahre, unzufriedene 9,5 Jahre im Beruf tätig zu sein. Die Untersuchung der biografischen Variablen ergab signifikante Zusammenhänge zwischen dem Alter und zwei potenziellen Austrittsgründen. Jüngere Auszubildende tendieren seltener zu einem Studium mit Bezug zur Orthopädietechnik (p = 0,022) oder dem Beginn einer anderen Ausbildung (p = <0,001) Im Gegensatz dazu steigt die Wahrscheinlichkeit für diese Austrittsgründe mit zunehmendem Alter. Des Weiteren zeigen sich geschlechtsspezifische Unterschiede: Weibliche Auszubildende nennen signifikant häufiger die Unvereinbarkeit von Familie und Beruf (p = 0,037), hohe psychische (mentale) Belastungen (p = 0,002), hohe physische (körperliche) Belastungen (p = <0,001), hohen Zeitdruck und Stress (p = 0,005) sowie ein belastendes Betriebsklima (p = 0,026) als potenzielle Gründe für einen vorzeitigen Berufsausstieg.

Korrelation zwischen Ausbildungszufriedenheit und erwartetem Berufsverbleib sowie Ausstiegsgründen

Die Analyse zeigt, dass eine höhere Gesamtzufriedenheit mit der Ausbildung positiv mit einem längeren Verbleib im Beruf korreliert (p < 0,001; r = 0,347). Die Zufriedenheit mit der praktischen Ausbildung im Betrieb korreliert schwach signifikant (p = 0,002; r = 0,210) mit dem erwarteten Berufsverbleib, während die Zufriedenheit mit der theoretischen Ausbildung keine signifikante Korrelation zeigt (p = 0,366; r = 0,061). Dies deutet darauf hin, dass eine höhere Zufriedenheit mit der praktischen Ausbildung einen längeren Berufsverbleib begünstigt.

Es besteht eine positive Korrelation zwischen der Gesamtzufriedenheit mit der Ausbildung und neun von 14 potenziellen Ausstiegsgründen. Eine höhere Gesamtzufriedenheit mit der Ausbildung reduziert die Wahrscheinlichkeit, dass diese Ausstiegsgründe als relevant betrachtet werden.

Alle bewerteten Aussagen zu den betrieblichen Ausbildungsbedingungen zeigen signifikante Zusammenhänge mit der Gesamtzufriedenheit, während drei von sechs Aussagen zu den Ausbildungsbedingungen in der Berufsschule schwach signifikant mit der Gesamtzufriedenheit korrelieren. Die betriebliche Ausbildungsqualität scheint dabei einen größeren Einfluss auf die Gesamtzufriedenheit zu haben als die berufsschulische.

Limitationen

Das prospektive Untersuchungsdesign basiert auf subjektiven Einschätzungen der Auszubildenden zu ihren Zukunftsperspektiven. Daher entsprechen die angegebenen Erwartungen zum Berufsverbleib möglicherweise nicht dem tatsächlichen Verbleib der Auszubildenden. Zudem kann die ungleiche Verteilung der Teilnehmenden in den Bundesländern zu Verzerrungen und einer eingeschränkten Generalisierbarkeit der Ergebnisse führen.

Implikationen für die Praxis

Die vorliegenden Ergebnisse unterstreichen die zentrale Bedeutung der Qualität der Ausbildung, insbesondere im Kontext der betrieblichen Ausbildung, und verdeutlichen die entscheidende Rolle der Ausbildungszufriedenheit für den Berufsverbleib. Es wird deutlich, dass eine qualitativ hochwertige Ausbildung die Zufriedenheit und den Berufsverbleib von angehenden Orthopädietechnik-Mechaniker:innen steigert. Betriebe sollten daher in Ausbildungskonzepte investieren und Rahmenbedingungen optimieren:

Berufsorientierung:

- Verankerung einer frühzeitigen und kontinuierlichen Berufsorientierung

Verbesserung der Ausbildungsqualität:

- Einführung von klar definierten Lernzielen – transparente Ausbildungsplanung

- Erhöhung der Übungszeit für Auszubildende für neue Tätigkeiten

- Steigerung der Verantwortungsübernahme der Ausbilder:innen bezüglich der Anliegen von Auszubildenden

- Förderung einer verstärkten Feedback-Kultur bezüglich der erbrachten Arbeitsergebnisse von Auszubildenden

Schaffung eines positiven Betriebsklimas:

- Förderung einer wertschätzenden Unternehmenskultur und Teamarbeit

- Anerkennung und Wertschätzung von Leistungen

- Etablierung von Arbeitnehmer:innen-Vertretungen

Verbesserung der Arbeitsbedingungen:

- Reduzierung von Stress/Zeitdruck

- Etablierung flexibler Arbeitszeiten

- Reduzierung der Gesundheitsgefährdung durch Gefahrenstoffe und weitere berufsbedingte Gesundheitsrisiken

- Erhöhung der Gehälter

Karrieremöglichkeiten:

- Schaffung von Übernahme- und Aufstiegsmöglichkeiten sowie klare Entwicklungsperspektiven

Es ist von entscheidender Bedeutung, dass die Betriebe an diesen Stellschrauben ansetzen, um die Bindung an den Betrieb und das Berufsfeld zu stärken und dadurch den Berufsverbleib zu erhöhen.

Fazit

Die Untersuchung liefert wichtige Erkenntnisse über die Faktoren, die den beabsichtigten Berufsverbleib von angehenden Orthopädietechnik-Mechaniker:innen beeinflussen. Ausbildungsqualität und ‑zufriedenheit sowie die Verbesserung der Arbeitsbedingungen und eine spürbare Erhöhung der Löhne sollten bei der Gestaltung von Maßnahmen zur Förderung des Berufsverbleibs berücksichtigt werden. Vertiefte Forschung und regelmäßige Datenerhebungen, z. B. durch verpflichtende Evaluationen der Ausbildung bei der Gesellenprüfung, sind notwendig, um umfassende Daten zu Ausbildungsqualität, Zufriedenheit, geplantem Berufsverbleib und Zukunftsperspektiven zu gewinnen. Betriebe, Verbände und Bildungseinrichtungen müssen entsprechende Rahmenbedingungen schaffen, um die langfristige Bindung angehender Fachkräfte zu fördern.

Die Autorin:

Hannah Bischoff

bischoffhannah@gmail.com

Begutachteter Beitrag/reviewed paper

Bischoff H. Angehende Orthopädietechnik-Mechaniker:innen: eine Befragung von Auszubildenden bezüglich der Einflussfaktoren und potenziellen Gründe für den erwarteten Berufsverbleib. Orthopädie Technik, 2024; 75 (8): 38 –43

- Technologie und Funktionsweise des Prothesenkniegelenks Genium X4 — 13. Februar 2026

- Ein engagierter Leistungssportler mit Hemiparese und der Einsatz sensomotorischer Fußorthesen (SMFO) — 12. Februar 2026

- iOrt – Entwicklung einer überwachenden Orthese mit neuartigem optischen Sensorsystem — 11. Februar 2026

- Malin L, Köppen R. KOFA Kompakt – Fachkräftemangel und Ausbildung im Handwerk. https://www.iwkoeln.de/fileadmin/user_upload/Studien/KOFA_kompakt_und_Studien/2022/KOFA_Kompakt_Fachkr%C3%A4ftemangel_und_Ausbildung_im_Handwerk.pdf (Zugriff am 30.05.2023)

- Malin L, Jansen A, Seyda S, Flake R. Fachkräfteengpässe in Unternehmen: Fachkräftesicherung in Deutschland – diese Potenziale gibt es noch. KOFA-Studie 2/2019. Köln: Institut der deutschen Wirtschaft, 2019

- Reiners H. Jobmaschine mit Versorgungsauftrag – Kooperation als Leitmotiv eines modernen Gesundheitswesens. In: Kühne R, Graalmann J, Knieps F (Hrsg.). Die Zukunft der Gesundheits(fach)berufe. Berlin: Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, 2021: 60–72

- Haverkamp K, Gelzer A. Verbleib und Abwanderung aus dem Handwerk: Die Arbeitsmarktmobilität von handwerklichen Nachwuchskräften. Göttingen: Volkswirtschaftliches Institut für Mittelstand und Handwerk an der Universität Göttingen, 2016

- Hofmann T, Macke, M. Berufstreue von angehenden Notfallsanitäter*innen: Eine Befragung von Auszubildenden über ihren Berufsverbleib. Aachen: Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaft im Rettungsdienst, 2020

- Viol M, Fuchs D, Taufer R. Pflexit – Gibt es ein Problem und falls ja, welches? Pflegezeitschrift, 2024; 77 (1–2): 51–54

- Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH). Statistikseiten des Zentralverband des Deutschen Handwerks. https://www.zdh-statistik.de/application/index.php (Zugriff am 06.01.2024)

- Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB). Auszubildende – Datenblätter (DAZUBI). https://www.bibb.de/de/1865.php (Zugriff am 06.01.2024)

- Böcker C. Berufsbildung 4.0 – Fachkräftequalifikationen und Kompetenzen für die digitalisierte Arbeit von morgen: Der Ausbildungsberuf „Orthopädietechnik-Mechaniker/-in“ im Screening. Hrsg. vom Bundesinstitut für Berufsbildung. Leverkusen: Barbara Budrich, 2019

- Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB). Auszubildende – Datenblätter (DAZUBI). https://www.bibb.de/de/1865.php (Zugriff am 06.01.2024)

- Müller K. Schlüsselkompetenzen und beruflicher Verbleib. Bielefeld: Bertelsmann, 2008

- o. A. Neue Serie: Mit vereinten (Fach)kräften. Orthopädie Technik, 2023; 74 (1): 56–57

- Terrier F, Zink K. J. Beschäftigungssituation und Berufsverbleib von Fachkräften mit Migrationshintergrund in der deutschen Altenpflege, Zeitschrift für Arbeitswissenschaft, 2016; 70 (3): 165–176

- Terrier F, Zink K. J. Beschäftigungssituation und Berufsverbleib von Fachkräften mit Migrationshintergrund in der deutschen Altenpflege, Zeitschrift für Arbeitswissenschaft, 2016; 70 (3): 165–176

- Reiners H. Jobmaschine mit Versorgungsauftrag – Kooperation als Leitmotiv eines modernen Gesundheitswesens. In: Kühne R, Graalmann J, Knieps F (Hrsg.). Die Zukunft der Gesundheits(fach)berufe. Berufstreue von angehenden Notfallsanitäter*innen: Eine Berlin: Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, 2021: 60–72

- Hofmann T, Macke, M. Befragung von Auszubildenden über ihren Berufsverbleib. Aachen: Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaft im Rettungsdienst, 2020

- Terrier F, Zink K. J. Beschäftigungssituation und Berufsverbleib von Fachkräften mit Migrationshintergrund in der deutschen Altenpflege, Zeitschrift für Arbeitswissenschaft, 2016; 70 (3): 165–176

- Richter P. Von der Ausbildung ins Erwerbsleben: Untersuchung zu Übergangsprozessen und Zufriedenheit. Bielefeld: wbv, 2022

- Thiele P, Frommberger D. Ausbildungsqualität und Ausbildungszufriedenheit aus Sicht der Auszubildenden in der dualen Berufsausbildung in Sachsen-Anhalt. In: Jahn RW, Diettrich A, Niethammer M, Seltrecht A (Hrsg.). Demografie, Bildung und Fachkräftesicherung in den ostdeutschen Bundesländern: Befunde und Problemlagen aus berufs- und wirtschaftspädagogischer Perspektive. Bielefeld: Bertelsman, 2018: 191–214

- Bruggemann A, Groskurth P, Ulrich E. Arbeitszufriedenheit. Bern: Hans Huber, 1975

- Neuberger O, Allerbeck M. Messung und Analyse von Arbeitszufriedenheit: Erfahrungen mit dem Arbeitsbeschreibungsbogen (ABB). Bern: Hans Huber, 1978

- Jungkunz D. Zufriedenheit von Auszubildenden mit ihrer Berufsausbildung. Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik,1996; 92, (4): 400–405

- Jungkunz D. Zufriedenheit von Auszubildenden mit ihrer Berufsausbildung. Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik,1996; 92, (4): 400–405

- Martsch M, Thiele P. Ausbildungszufriedenheit und Vertragsauflösungen als regionaler Spiegel betrieblicher Ausbildungsqualität. bwp@ Berufs- und Wirtschaftspädagogik – online, 2017; 32: 1–35. http://www.bwpat.de/ausgabe32/martsch_thiele_bwpat32.pdf (Zugriff am 20.02.2024)

- Beicht U, Krewerth A, Eberhard V, Granato M. Viel Licht – aber auch Schatten. Qualität dualer Berufsausbildung in Deutschland aus Sicht der Auszubildenden. BIBB Report: Forschungs- und Arbeitsergebnisse aus dem Bundesinstitut für Berufsbildung, 2009; 9: 1–13

- Krewerth A, Beicht U, Eberhard V, Granato M. Ausbildung aus Sicht der Auszubildenden. In: BIBB Forschungsverbund zur Ausbildungsqualität in Deutschland (Hrsg.). Gemeinsamer Abschlussbericht zu den Forschungsprojekten. 2.2. 201: Qualitätssicherung in der betrieblichen Berufsausbildung und 2.2. 202: Ausbildung aus Sicht der Auszubildenden. Bonn: BIBB, 2010; 32–55

- Jungkunz D. Zufriedenheit von Auszubildenden mit ihrer Berufsausbildung. Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik,1996; 92, (4): 400–405

- Haverkamp K, Gelzer A. Verbleib und Abwanderung aus dem Handwerk: Die Arbeitsmarktmobilität von handwerklichen Nachwuchskräften. Göttingen: Volkswirtschaftliches Institut für Mittelstand und Handwerk an der Universität Göttingen, 2016

- Hofmann T, Macke, M. Berufstreue von angehenden Notfallsanitäter*innen: Eine Befragung von Auszubildenden über ihren Berufsverbleib. Aachen: Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaft im Rettungsdienst, 2020

- Haverkamp K, Sölter A, Kröger J. Humankapitalbildung und Beschäftigungsperspektiven im Handwerk. Duderstadt: Mecke, 2009

- Golombek J, Fleßa S. Einflussfaktoren auf die Verweildauer im Beruf und die Standortwahl des Arbeitsplatzes bei Gesundheits- und Krankenpflegern: Eine exemplarische Analyse bei Gesundheits- und Krankenpflegeschülern im zweiten und dritten Ausbildungsjahr in Berlin und im Land Brandenburg. HeilberufeScience, 2011; 2 (1): 3–10

- Terrier F, Zink K. J. Beschäftigungssituation und Berufsverbleib von Fachkräften mit Migrationshintergrund in der deutschen Altenpflege, Zeitschrift für Arbeitswissenschaft, 2016; 70 (3): 165–176

- Universität Zürich (UZH). Methodenberatung: Datenanalyse mit SPSS. https://www.methodenberatung.uzh.ch/de/datenanalyse_spss.html (Zugriff am 30.05.2024)

- Kuckartz U, Rädiker S. Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung. Weinheim: Beltz, 2022