Einleitung

Der fränkische Reichsritter Gottfried von Berlichingen wurde in eine Zeit des Umbruchs, der Wende vom Spätmittelalter zur Neuzeit, geboren: Götz verteidigte standhaft die Ideale des untergehenden Rittertums. Er kämpfte in zahlreichen Schlachten und führte Fehden mit anderen Rittern und sogar Städten. Ein Ereignis war für ihn jedoch von besonderer Bedeutung: Während des Landshuter Erbfolgekrieges verlor er 1504 im Alter von 24 Jahren seine rechte Hand durch eine Kanonenkugelsplitterverletzung. Das Kanonenfeuer kam irrtümlicherweise von seinen eigenen Landsleuten1.

In seiner Autobiographie, die er am Ende seines Lebens (nahezu blind) einem Priester diktierte, sagt Götz:

„Da fiel mir aber ein Knecht ein, von dem ich durch meinen Vater und alte pfalzgräfliche und hohenlohische Knechte gehört hatte, Köchli genannt, welcher auch nur eine Hand gehabt hat und im Felde dem Feinde gegenüber alle Dinge ebensogut hat verrichten können, wie jeder andere. Ich betete zu Gott und dachte bei mir, auch wenn ich zwölf Hände hätte, und seine Gnade und Hilfe stände mir nicht bei, so wäre alles umsonst. Deshalb vermeinte ich, hätte ich auch nur wenig Ersatz durch eine eiserne Hand, ich wollte dennoch im Felde so tüchtig sein, wie irgendein anderer gebrechlicher Mensch.“ 2

Schon während seiner Zeit auf dem Krankenlager dachte Götz darüber nach, seine Hand künstlich zu ersetzen und beauftragte frühzeitig einen Büchsenmacher mit dem Bau der ersten „Eisernen Hand“. Bei dieser Prothese konnten der künstliche Daumen und zwei Fingerblöcke (Zeige- und Mittelfinger bzw. Ringfinger und kleiner Finger) in ihren Grundgelenken durch einen Federmechanismus bewegt und durch einen Druckknopf gelöst werden. Fotografien der ersten Hand sind unter den folgenden Permalinks des Landesarchivs Baden-Württemberg, Abteilung Generallandesarchiv Karlsruhe, zu sehen:

- http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=4–1081856‑1 (Hand geschlossen)

- http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=4–1081855‑1 (Hand offen)

Einige Jahre später, vermutlich um 1530, wurde eine zweite „Eiserne Hand“ gebaut. Bei dieser konnten die Finger in allen Gelenken passiv bewegt werden. Fotografien der zweiten Hand sind unter den folgenden Permalinks des Landesarchivs Baden-Württemberg, Abteilung Generallandesarchiv Karlsruhe, zu sehen:

- http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=4–1078548‑1 (Hand geschlossen)

- http://www.landesarchiv-bw.de/plink/?f=4–1078549‑1 (Hand offen)

Obwohl die zweite Prothese aufwändiger konstruiert war als die erste, scheint der Ritter die erste Prothese auch weiterhin wesentlich häufiger verwendet zu haben, denn im Gegensatz zur ersten weist die zweite Prothese fast keine Gebrauchsspuren auf. Doch nicht alle Dinge konnten mit der Hand gehalten werden. Hierfür mussten diese entsprechend angepasst werden, wie z. B. an die Armbrust oder das Besteck von Götz von Berlichingen, die heute im Schlossmuseum in Jagsthausen besichtigt werden können – ein Ansatz, der auch bei heutigen Projekten mit motorisiertem Exoskelett für die gelähmte Hand bei Tetraplegikern gepflegt wird.

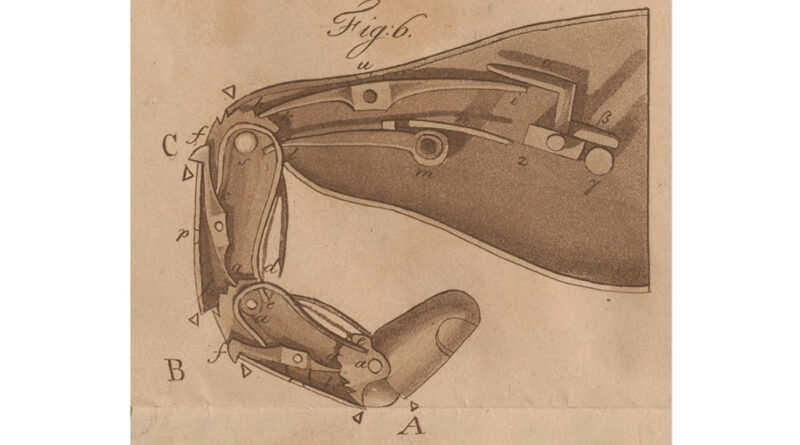

Der Basler Kupferstecher Christian von Mechel (1737–1817) illustrierte und beschrieb 1815 die zweite „Eiserne Hand“ und ihre kunstvolle Mechanik in einem ausführlichen Bericht, der zwei Aquatintaradierungen im Maßstab 1:1 enthält3 (Abb. 1).

Mechel, der den Auftrag hatte, die Hand zu zeichnen, zerlegte sie zu diesem Zweck, konnte sie aber später nicht mehr richtig zusammensetzen; ein Finger blieb steif und konnte erst später repariert werden. Anfang der 1980er Jahre konnte Günter Quasigroch beide Hände untersuchen und einige Zeichnungen von ihrem Inneren anfertigen, obwohl er die Hände nicht mehr zerlegen durfte4 5.

Auf der Grundlage von Quasigrochs Arbeit haben wir die erste künstliche Hand durch computergestütztes 3D-Design (CAD) rekonstruiert und mit einem Multimaterial-Polymerdrucker gedruckt. Dabei mussten einige Teile der Mechanik angepasst werden.

Im Folgenden möchten wir einen detaillierten Überblick über diese Rekonstruktionen geben und dem Leser weitere Entwicklungen aufzeigen. Bitte beachten Sie: Weiterführende Details zur Mechanik und zur verwendeten Soft- und Hardware finden Sie in den zitierten Originalartikeln. Diese sind nicht Teil dieser Übersicht.

Rekonstruktionen

Die erste 3D-CAD-Rekonstruktion

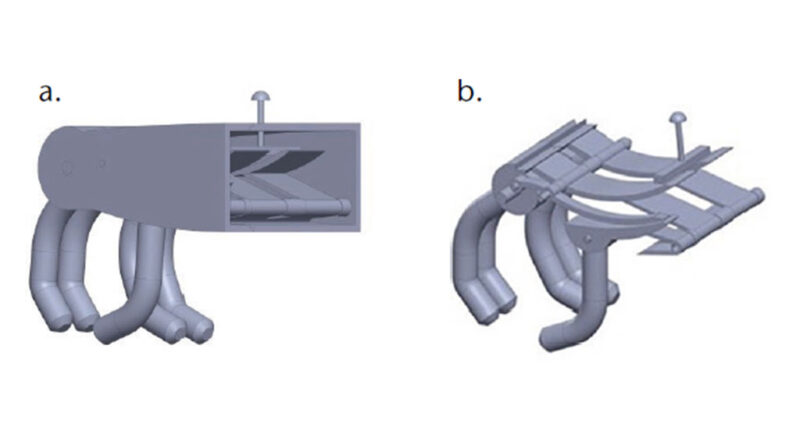

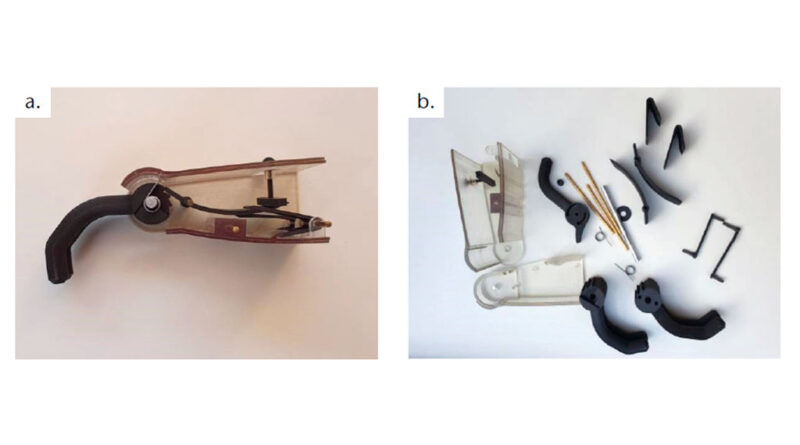

Die erste 3D-CAD-Rekonstruktion6 basierte auf Daten von Quasigroch7. Aus statischen Gründen mussten jedoch einige Dimensionsdatenpunkte geändert werden. Da nicht alle Komponenten des genieteten mechanischen Teils der Götz-Hand für Quasigroch sichtbar und ohne Beschädigung der Hand messbar waren, wurden bestimmte Annahmen für die Rekonstruktion getroffen, die sich aus der Erstellung der 3D-CAD-Daten ergaben (Abb. 2). Die 3D-CAD-Rekonstruktion wurde mit einem Multimaterialdrucker (Stratasys J750, Eden Prairie, MN, USA) gedruckt, der die Herstellung verschiedener Polymermaterialien (einschließlich transparenter bzw. nicht-transparenter, steifer oder elastischer Komponenten) ermöglicht8 (Abb. 3).

Bei den Untersuchungen mit dem 3D-gedruckten Polymernachbau haben wir festgestellt, dass einfache Handlungen des täglichen Gebrauchs, wie das Halten eines Weinglases, eines Mobiltelefons, eines Fahrradlenkers, der Zügel eines Pferdes oder einiger Weintrauben, ohne Anstrengung möglich sind9.

Die zweite 3D-CAD-Rekonstruktion mit einer verbesserten Daumenhebelmechanik

Bei der Verwendung der ersten 3D-Rekonstruktion der Hand brach der Daumenhebel unter größerer Belastung. Die erhöhten Kräfte vor allem im Daumenhebel konnten durch eine Finite-Elemente-Analyse (FEA) bestätigt werden.

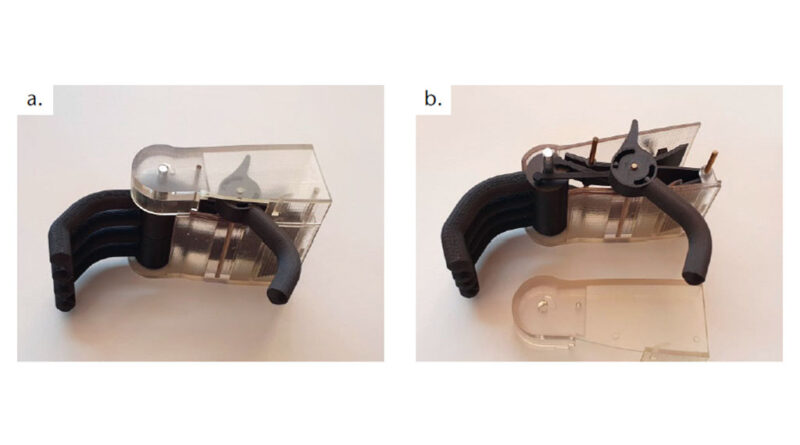

Daher wurde der Mechanismus des Daumenhebels entsprechend wie folgt überarbeitet: Der neu entwickelte Mechanismus des Daumengelenks, der eine gegenläufige Drehung von Finger- und Daumenrolle bewirkt, wurde mit zwei Krafthebeln realisiert. Dadurch wurden die Spannung und die Verteilung der Kräfte in den Teilen verbessert10. Das 3D-gedruckte Polymer-Replikat ist in Abbildung 4 zu sehen.

Die dritte 3D-CAD-Rekonstruktion mit einem Öffnungsmechanismus durch eine Torsionsfeder

Bei unseren früheren Rekonstruktionen wurde der Rückstellmechanismus der Mechanik nicht berücksichtigt. Bei der originalen Götz-Hand kann man jedoch beim Drücken eines Knopfes ein deutliches Zurückschnellen der Finger in ihre ursprüngliche Position beobachten. Quasigroch konnte diesen Mechanismus nicht genau nachvollziehen, und so wurde von uns ein Federmechanismus in Erwägung gezogen, der sich gut in die vorhandene Mechanik einfügen ließ. Zu diesem Zweck wurde für jeden Fingerblock eine Torsionsfeder ausgewählt. Deren Stärke wurde zunächst nach heute angewendeten Grundsätzen berechnet; dann wurden die Federn in eine leichte 3D-CAD-Modifikation der zweiten Variante des oben beschriebenen Nachbaus eingesetzt. Diese (dritte) Rekonstruktion wurde sodann mit einem 3D-Drucker ausgedruckt; die eingesetzten Torsionsfedern sind in Abbildung 511 zu sehen.

Weitere Entwicklungen

Auf die „Eisernen Hände“ von Götz folgten im Laufe der Jahrhunderte viele weitere Handprothesen. Um nur einige zu nennen: die in Veilsdorf entdeckte Hand (16. Jh., heute im Museum Otto Ludwig, Eisfeld, ausgestellt); die Hand des türkischen Seeräubers Barbarossa Horuk (16. Jh.); die von dem französischen Chirurgen Ambroise Paré entwickelten Hände (16. Jh.); die Balbronner Hand, die der zweiten „Eisernen Hand“ von Götz recht ähnlich ist (16. Jh.); die Hand aus Lamzweerde; der Arm von Carl Heinrich Klingert (Ende des 18. Jh.); die Hände von Margarethe Caroline Eichler (um 1836); die künstlichen Hände von Pfnor (um 1840); die Sauerbruch-Handprothese (erste Hälfte des 20. Jahrhunderts); der Krukenberg-Arm (erste Hälfte des 20. Jahrhunderts); die Prothese von Edmund Wilms (Vaduzer Hand, 1949), eine der ersten elektromotorisch angetriebenen Prothesen; der pneumatische Arm von Häfner (um 1950); und die „Otto-Bock Elektro-Systemhand“ (zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts), eine der ersten myoelektrischen Prothesen12.

Basierend auf unseren oben vorgestellten 3D-Polymer-Rekonstruktionen der ersten „Eisernen Hand“ des Götz von Berlichingen haben wir versucht, einige der Ideen dieser mechanischen passiven Prothese in eine moderne motorisierte aktive Prothesenhand zu übertragen.

Umbau der Götz-Hand zu einem sensomotorischen, controllergesteuerten intelligenten Fingersystem

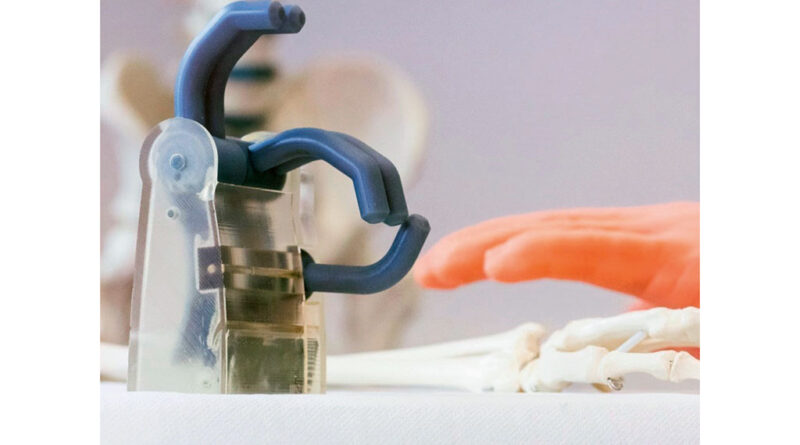

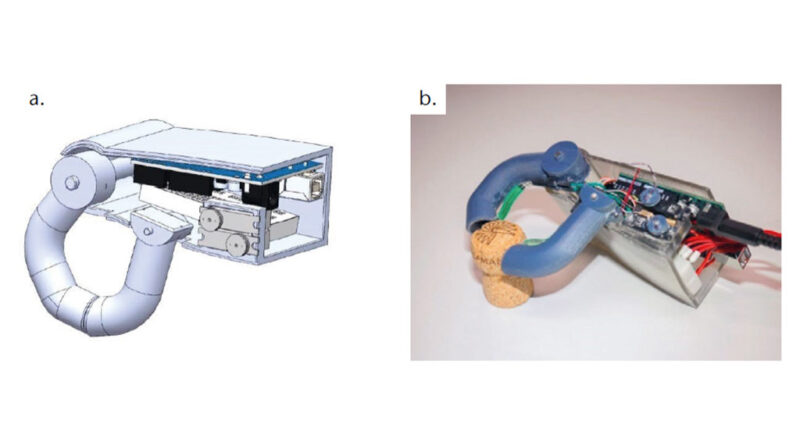

Auf der Basis der ersten „Eisernen Hand“ von Götz wurde ein intelligentes, controllergestütztes sensomotorisches Fingersystem nachgebaut. Dazu wurden in das Chassis der Götz-Hand zwei elektronische, jeweils mit einem Servo motorisierte Finger eingebaut, die den Pinzettengriff nachahmten und sich bei vorgegebenem Anpressdruck automatisch abschalteten (Abb. 6) 13.

Dieses Projekt zeigte uns, dass es möglich ist, mit einfachen, handelsüblichen elektronischen Bauteilen eine aktive Hand zu entwickeln, die selbst bei einem einfachen Pinzettengriff überzeugende Greiffunktionen ausführen kann. Letztlich war nur ein Ein-/Aus-Befehl erforderlich, da die Hand über programmierbare Drucksensoren verfügte, die bei einem bestimmten Druck den von einem Servomotor bewegten Finger (d. h. den künstlichen Daumen und/oder den Zeigefinger) abschalteten. Der Finger blieb dann durch das Sperrgetriebe des Servomotors in seiner Position. Mit den einfachen Drucksensoren funktionierte dieses System als geschlossener Regelkreis, weshalb wir es „sensomotorisches, controllergesteuertes intelligentes Fingersystem“ nannten.

Die Funktionalität dieses einfachen Systems, mit dem beispielsweise ein rohes Ei oder eine kleine Styroporkugel zwischen den beiden Fingern gegriffen werden kann, war erstaunlich (Abb. 7).

Umbau der Götz-Hand zu einem modernen motorischen Vier-Finger-Greifersystem

Ein weiteres von uns entwickeltes Beispiel mit einem modernen motorisierten Vier-Finger-Greifersystem, dessen Finger letztlich auf den 3D-CAD-Fingerdaten von Götz basieren, wird in Abbildung 8 vorgestellt14.

Fazit

Historische Prothesen sind keineswegs primitiv. Bereits in der Antike gab es erste intelligente „medizintechnische“ Ansätze und Ideen, wie z. B. die eiserne Hand des römischen Offiziers Marcus Sergius Silus15 16 17.

Die Faszination um Götz von Berlichingen ist für Historiker und Ingenieure bis heute ungebrochen. Der moderne 3D-Druck der nachgebildeten Rekonstruktionen von Götz‘ künstlicher Hand hat gezeigt, wie die Technologien der Vergangenheit die aktuelle Forschung auf dem Weg von der Geschichte in die Zukunft beeinflussen können18 19 20 21.

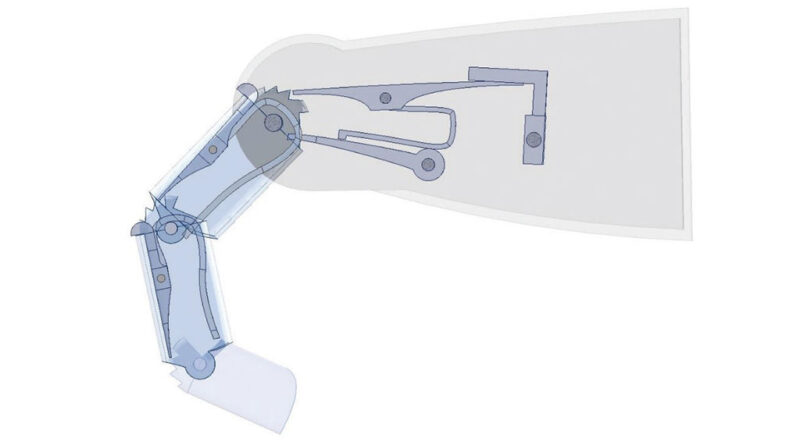

Aktuell sind wir deshalb dabei, auch die zweite „Eiserne Hand“ zu rekonstruieren. Die Mechanik hierzu ist allerdings wesentlich aufwändiger. In Abbildung 9 lässt sich ein Teil der komplexen Mechanik in einer 3D-CAD-Rekonstruktion erahnen. Die CAD-Abbildung lässt erkennen, wie kompliziert und filigran die Fingerglieder miteinander verbunden sind, und zeigt auf, warum die einfachere erste „Eiserne Hand“ wesentlich stabiler und alltagstauglicher für Nutzer ist. Beim Ausdruck der Teile der zweiten „Eisernen Hand“ mit einem Multimaterial-Polymer-Drucker zerbrachen die Hebel und Federn des Fingermechanismus schon nach wenigen Bewegungen, während das Polymerreplikat der ersten Hand noch nach Jahren steter Benutzung und Vorführung einwandfrei funktioniert.

Hinweis:

Diese Übersichtsarbeit erschien in ähnlicher Form und auf Englisch unter einer „Creative Commons Attribution (CC BY) Lizenz“ (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) in der Zeitschrift Prosthesis (2020; 2, 304–312). doi: 10.3390/prosthesis2040027

Der Autor:

Prof. Dr. med. Andreas Otte

Facharzt für Nuklearmedizin

c/o Peter-Osypka-Institut für Medizintechnik

Fakultät Elektrotechnik, Medizintechnik und Informatik

Hochschule Offenburg

Badstraße 24

77652 Offenburg

andreas.otte@hs-offenburg.de

Begutachteter Beitrag/reviewed paper

Otte A. Rekonstruktion der ersten „Eisernen Hand“ des fränkischen Reichsritters Gottfried (Götz) von Berlichingen (1480–1562). Orthopädie Technik, 2024; 75 (10): 60 – 65

- Quasigroch G. Die Handprothesen des fränkischen Reichsritters Götz von Berlichingen – Der Landshuter Unfall. Zeitschrift der Gesellschaft für Historische Waffen- und Kostümkunde, 1980; 22: 108–112

- von Berlichingen G. Lebensbeschreibung des Ritters Götz von Berlichingen. Stuttgart: Reclam, 2014: 30

- von Mechel C. Die eiserne Hand des tapfern deutschen Ritters Götz von Berlichingen. Berlin: Georg Decker, 1815. doi:10.3931/e‑rara-14841

- Quasigroch G. Die Handprothesen des fränkischen Reichsritters Götz von Berlichingen. 1. Fortsetzung: Die Ersthand. Zeitschrift der Gesellschaft für Historische Waffen- und Kostümkunde, 1982; 24: 17–33

- Quasigroch G. Die Handprothesen des fränkischen Reichsritters Götz von Berlichingen. 2. Fortsetzung: Die Zweithand. Zeitschrift der Gesellschaft für Historische Waffen- und Kostümkunde, 1983; 25: 103–120

- 3‑D CAD-Rekonstruktion der ersten „Eisernen Hand“ des Reichsritters Gottfried von Berlichingen (1480–1562). Archiv für Kriminologie, 2017; 240 (1–2): 50–58

- Quasigroch G. Die Handprothesen des fränkischen Reichsritters Götz von Berlichingen. 1. Fortsetzung: Die Ersthand. Zeitschrift der Gesellschaft für Historische Waffen- und Kostümkunde, 1982; 24: 17–33

- Otte A, Weinert O, Junk S. 3D-multimaterial printing–Knight Götz von Berlichingen’s trendsetting “iron hand”. Science 2017, e‑letter vom 02.12.2017. https://www.science.org/doi/10.1126/science.aaf2093#elettersSection (Zugriff am 12.08.2024)

- Otte A, Weinert O, Junk S. 3‑D CAD-Rekonstruktion der ersten „Eisernen Hand“ des Reichsritters Gottfried von Berlichingen (1480–1562): 1. Fortsetzung: Funktionsprüfung mittels 3‑D Druck. Archiv für Kriminologie, 2017; 240 (1–2): 185–192

- Brezo K. 3‑D-CAD-Konstruktion eines neuen Doppelgelenks für den Daumenhebel bei der rekonstruierten ersten „Eisernen Hand“ des Götz von Berlichingen. Bachelor-Arbeit. Offenburg: Hochschule Offenburg, 2019

- Sadrija A. 3D-unterstützte Optimierung der Mechanik der Fingerblöcke bei der ersten „eisernen Hand“ des Götz von Berlichingen. Bachelor-Arbeit. Offenburg: Hochschule Offenburg, 2020

- Löffler L. Der Ersatz für die obere Extremität: Die Entwicklung von den ersten Zeugnissen bis heute. Stuttgart: Enke, 1984

- Weinert O, Otte A. 3‑D CAD-Rekonstruktion der ersten „Eisernen Hand“ des Reichsritters Gottfried von Berlichingen (1480–1562) – 2. Fortsetzung: Funktionsprüfung eines Umbaus zu einem sensomotorischen, controllergesteuerten intelligenten Fingersystem. Archiv für Kriminologie, 2019; 243: 126–132

- Hazubski S, Hoppe H, Otte A. Electrode-free visual prosthesis/exoskeleton control using augmented reality glasses in a first proof-of-technical-concept study. Scientific Reports, 2020; 1 (10): 16279. doi: 10.1038/s41598-020–73250‑6

- Ohnemus D, Otte A. Medizinhistorische Fundstücke aus der (Neuro-)Prothetik: eine Online-Analyse. Archiv für Kriminologie, 2014; 234: 201–208

- Finch J. The ancient origins of prosthetic medicine. The Lancet, 2011; 377: 548–549

- Otte A, Weinert O. Die eiserne Hand des römischen Offiziers Marcus Sergius Silus (Ende des 3. Jahrhunderts v. Chr.) – eine 3‑D Computer-Aided Design (CAD)-Simulation. Archiv für Kriminologie, 2018; 242: 184–192

- Otte A. Smart neuroprosthetics becoming smarter, but not for everyone? eClinicalMedicine, 2018; 1 (2–3): 11–12

- Otte A, Hazubski S. Reconstructing the First “Iron Hand” of Knight Götz von Berlichingen and Its Derived Modern Developments: Zurück zu the Future. Prosthesis, 2024; 6 (3): 274–276

- Otte A. Neuroprosthetics of the Hand: Current Hot Research Topics, Research Trends and Challenges, and Recent Innovations. Prosthesis, 2024; 6 (3): 670–671

- Otte A. Johann Wolfgang von Goethe, Götz von Berlichingen, and the “Iron Hands”. Prosthesis, 2024; 6 (3): 506–508