Einleitung

Durch Komplikationen in der Wundheilung chronischer Wunden oder Wundheilungsstörungen am Fuß aufgrund einer peripheren arteriellen Verschlusskrankheit (pAVK), eines diabetischen Fußsyndroms (DFS), einer Polyneuropathie (PNP), einer Amputation und/oder zusätzlichem Infekt sind viele Patienten in ihrer Mobilität und damit in ihrer Lebensqualität komplett eingeschränkt oder gar von einer Teilhabe ausgeschlossen1. Werden Wunden am Fuß und/oder Fußsohlenbereich nicht entlastet, kann aus praktischer Erfahrung heraus diese Wunde nicht heilen, auch bei Einsatz der besten Wundversorgung und modernster Wundauflagen.

Für diese immer öfter auftretenden Fußkomplikationen können Unterschenkelorthesen eingesetzt werden: Durch Druckumverteilung entsteht Druckentlastung, die Konstruktion der Orthese und ihre Höhe übernehmen die Kraft, die in der Bewegung entsteht2 3. In der OT/OST-Branche werden hierfür eine Vielzahl konfektionierter Unterschenkelorthesen-Systeme angeboten. Sie können sehr schnell eingesetzt werden und sind recht kostengünstig. Oft jedoch stoßen konfektionierte Unterschenkelorthesen erfahrungsgemäß an ihre Grenzen: Viele sind zu schmal in der Fußschale und zu eng im Beinschaft, da die zu versorgenden Füße und Beine der Patienten meist keiner „Norm“ entsprechen, die Proportionen zueinander nicht in Konfektionsgrößen passen (z. B. durch Schwellungen) und auch meist zusätzlich anatomische, biomechanische/statische Veränderungen vorliegen.

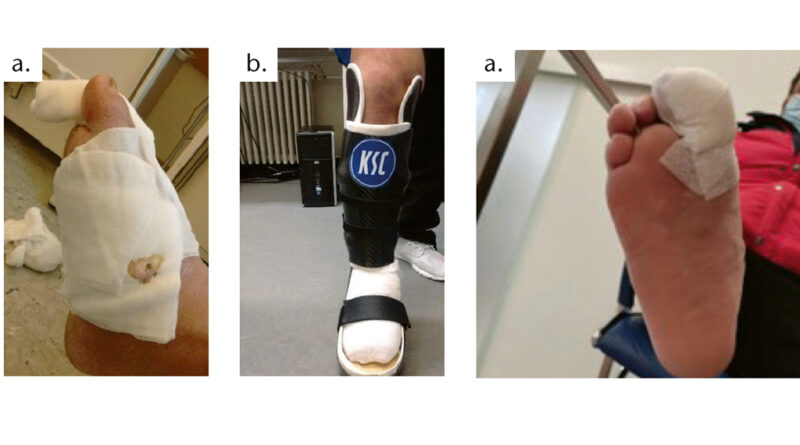

Diese Patienten können mit einer 2‑Schalen-Unterschenkelorthese individuell versorgt werden (Abb. 1). Auf diese Weise kann der Patient mobilisiert werden, wodurch seine Lebensqualität steigt und auch die Wundheilung gefördert wird.

Laut Hilfsmittelkatalog der GKV4 sind individuelle Anfertigungen von Unterschenkelorthesen nur dann erforderlich, wenn industriell gefertigte Orthesen aufgrund technischer, medizinischer oder anatomischer Gegebenheiten nicht verwendet werden können. Die Entscheidung trifft der behandelnde Arzt in Absprache mit dem OSM/OTM.

Das Versorgungsprinzip einer Unterschenkelorthese beruht auf der Verlagerung/Umverteilung physikalischer Kräfte, die durch die Höhe der Orthese umgeleitet und von dieser übernommen werden: Die Höhe übernimmt Kraft. Weiterhin werden zur Funktionssicherung Stabilisierungselemente eingebaut. Die beidseitige Kondylenabstützung am Knie wirkt wie eine Gabel, die Femur-Kondylen „hängen“ in dieser Gabel. So kann eine effektive Druckentlastung an der Fußsohle erreicht werden.

Compliance

Einer der wichtigsten Punkte bei der Versorgung mit einer 2‑Schalen- Unterschenkelorthese ist, den Patienten von Anfang an in das Procedere mit einzubeziehen. Er muss wissen, wie eine solche Orthese aussieht und funktioniert und welches Therapieziel erreicht werden soll. Ihm muss klar sein, dass die Versorgung nur mit seinem Engagement funktioniert. Eine Garantie für einen erfolgreichen Therapieverlauf können wir allerdings nicht geben, denn die Konstitution jedes einzelnen Menschen ist individuell. Ist absehbar, dass der Patient nicht zu motivieren ist und die Versorgung nicht genutzt werden wird, er also nicht compliant ist, sollte die Versorgung abgebrochen werden. Dies ist aufgrund der Kosten und auch der Zeit und Arbeit den Ärzten und Kostenträgern gegenüber begründbar. Im Endeffekt ist es die Entscheidung des Patienten.

Versorgung mit einer 2‑Schalen-Orthese

Anprobe

Schon beim Erstkontakt mit dem Patienten werden im Rahmen der Aufklärung eine Trittspur und die Fotodokumentation erstellt. Empfehlenswert ist es, hier schon die Fuß- und Beinmaße abzunehmen, um bei der Leistenerstellung eventuelle Differenzmaße, z. B. durch tagsüber auftretende Schwellungen am Fuß und Bein, berücksichtigen zu können.

Die erste Zwischenprobe des Leistens am Patienten erfolgt am besten nachmittags, wenn Schwellungen oder andere Veränderungen (z. B. Medikationsauswirkungen) sowie Differenzmaße am besten festgestellt und ggf. am Leisten geändert werden können. Mit einem nur über den Fußsohlenbereich gezogenen „Platzhalter“ (z. B. 7 mm Nora SL) ist die Fußsohlenform zu prüfen. Punkte wie der Sitz der Kondylen werden am Leisten angezeichnet. Die Arbeitsbettung erfolgt zunächst über einen Platzhalter mit einer sehr guten Abrollung. Bei der Fertigstellung der Orthese wird er durch eine adaptierte Fußbettung in Sandwich-Bauweise und entsprechende Polsterungen ersetzt.

Der Weichwandschaft aus Nora Motion wird in einem Stück über den Leisten gearbeitet, im Spitzenbereich zusammengeführt und verklebt. Zusätzlich können weitere Polsterungen z. B. an den Kondylen oder im Einstiegsbereich angebracht werden.

Bei der nun folgenden zweiten Anprobe am Patienten werden der Sitz des Mantels am Bein und Fuß überprüft und die Umrisse der hinteren Carbonschale angezeichnet (Einstieg, Kondylensitz), ebenso der Verlauf der vorderen Schale. Für die spätere Fixierung der Frontschale an der Orthese werden Keilstücke aus 10 mm Nora SL im Einschlupfbereich Unterschenkel am Mantel angebracht. So „schnappt“ später die Carbonfrontschale beim Schließen der Orthese in der vorgesehenen Position ein.

Der Weichwandschaft wird nicht mit der Carbonschale verbunden, er kann jederzeit aus der Orthese entnommen werden. So kann er uneingeschränkt gereinigt, bearbeitet, geändert oder auch ersetzt werden.

Materialeinsatz

Der äußere Teil der Orthese wird aus Easypreg hergestellt. Dies ist ein thermoplastisch verformbarer Faserverbundwerkstoff mit Carbonfasern und einer Matrix aus einem speziellen Polyamid5 6. Easypreg wird in einer dafür geeigneten Tiefziehmaschine im Vakuum erwärmt und an das Modell angeformt. Die einzelnen Zuschnitte des Laminats werden vorher nach Bedarf gelegt und für ein einfacheres Handling durch Punktschweißen zu einem Paket fixiert. Auf diese Weise werden eine mediale und eine laterale Halbschale hergestellt, die mittig etwas überlappen und abschließend im Vakuum miteinander verschweißt werden (Abb. 2). Die Kantenbearbeitung erfolgt vor dem Verschweißen und Ausleisten; dadurch wird das aufgezogene Polstermaterial vor Beschädigungen geschont. Die Stärke des Easypreg wird auf das Gewicht und die Körpergröße des Patienten abgestimmt, um die entsprechende Stabilität zu erhalten. So ist eine 2‑Schalen-Unterschenkelorthese im Vergleich zu einem herkömmlichen Laminat mit Carbon und Acrylharz etwa 30 % leichter und damit wesentlich komfortabler für den Patienten.

Der Leisten wird klassisch mit PU-Schaum gegossen. Die Feinheiten wie der frontale Einstiegsbereich der Orthese, die Schienbeinkante und die Femurkondylen sowie die Form des Vorfußes werden mit Spachtelmasse nachbearbeitet.

Auch der Polstermantel aus dem weichbettenden Nora Lunatec Motion (ca. 12 Shore A) nimmt beim Tragen der Orthese die Scherkräfte in der Bewegung auf und optimiert die Druckverteilung7. Außerdem verhindert die Materialoberfläche, dass Fuß und Bein aus der Orthese rutschen. Der Weichwandmantel kann aus der Orthese entnommen werden und ist damit jederzeit veränderbar und kann vor allem gereinigt und desinfiziert werden. Das Ethylen-Vinylacetat-Material (EVA) ist hygienisch abwaschbar und geschlossenzellig, sodass keine Verschmutzung in das Material eindringen kann.

Dieses komplett individuelle Orthesen-Schalen-System aus Easypreg ist auch nachträglich thermisch veränderbar, die Bettung und der Polstermantel können ebenso verändert und vor allem desinfiziert und gereinigt werden.

Herstellung der Easypreg-Schale und ‑Frontschale

Das 3D-Konstruktionsverfahren sowie auch der 3D-Druck sind innovative Möglichkeiten, die Arbeit in der OT/OST zu erleichtern, stoßen aber derzeit noch an ihre Grenzen. In Bezug auf die 2‑Schalen-Orthese ist der Zeitrahmen von der Leistenkonstruktion bis hin zum fertig gedruckten Leisten recht lang. Zudem wird der Leisten aufgrund seiner Größe und Länge (er endet etwa 15 cm über dem Knie) zu schwer in der weiteren Produktion. Natürlich kann man nach dem 3D-Scan den Leisten und auch die Orthese an sich via Programm konstruieren, doch das „Problem“ ist der Polsterschaft (in diesem Fall Nora Motion, thermisch verformbar), da dieser händisch auf den Leisten gearbeitet wird: Die Stärke kann durch manuellen Zug variieren, er würde nie 100%ig in einer gedruckten Orthese sitzen. Doch die Technik entwickelt sich weiter und auch polsternde Materialien für die individuelle Versorgung werden in Zukunft druckbar sein.

Die Verarbeitung von Easypreg ist ein rein physikalischer Prozess und sehr einfach zu bewältigen. Anhand der Patientendaten (Größe und Gewicht) wird der Easypreg-Aufbau festgelegt und vorbereitet. Die Zuschnitte richten sich nach dem auf dem Polsterschaft angezeichneten Verlauf der Carbonorthese. Die hintere Schale wird in zwei Arbeitsgängen gezogen (innen/außen), anschließend werden beide Schalen getrennt voneinander im Vacuthermgerät gezogen und anschließend miteinander verschweißt. Sobald sie abgekühlt sind, kann die Weiterverarbeitung erfolgen. Werkstücke – also die 2‑Schalen-Orthese – können wiedererwärmt und somit korrigiert oder auch repariert werden. Da die Hitzeeinwirkung nur von kurzer Dauer ist, nimmt das Polster keinen Schaden8.

Die Frontschale übergreift die hintere Schale über die auf den angebrachten Keilstreifen hinaus. Die Keilstreifen führen zu einer formschlüssigen Verbindung der Frontschale mit der hinteren Schale, sodass ein vertikales Verrutschen der Frontschale beim Anlegen ausgeschlossen und die Wirksamkeit der Orthese gegeben ist.

Nach der Fertigstellung der Orthese mit Easypreg wird eine weitere Anprobe am Patienten durchgeführt: Mögliches überschüssiges Material, der Einstieg, eventuelle ungewünschte Druckbereiche und Kanten sowie die Länge der vorderen Schale werden überprüft und anschließend korrigiert. Der Sohlenbereich wird mit EVA-Material ausgeglichen, eine Sohlenrolle aufgearbeitet und eingeschliffen sowie rutschhemmendes Material, z. B. Nora Astral, als Laufsohle aufgebracht.

Feinschliff und Montage

Nun erfolgt der Feinschliff der Carbonorthese (Abb. 3). Dieser dient hauptsächlich der Entgratung des Carbonmaterials, da es sehr scharfkantig ist und den Patienten beim An- und Ausziehen der Orthese verletzen könnte. Der Weichwandschaft sollte etwa einen halben Zentimeter über die Kanten der Orthese reichen.

Unterhalb der ausgeformten Keilstücke werden zwei Vario-Skiverschlüsse und im Vorfußbereich ein breiter elastischer Klettverschluss mit Umlenkrolle angebracht. Die vordere Schale wird mit einer thermisch angeformten Polsterung aus 8 mm Nora Lunatec Motion (12 Shore A) ausgefüttert und bei der Anprobe mit Klettpunkten fixiert (Abb. 4). Sie sollte einen guten Zentimeter oben und unten aus der Frontschale überstehen. Das spezielle EVA-Material nimmt Scherkräfte in der Bewegung auf, bettet extrem weich und ist damit besonders geeignet für druckempfindliche Bereiche.

Die Arbeitsbettung wird durch eine adaptierte Fußbettung ersetzt, die dem Fall entsprechend aus Nora-Lunatec-Combi-2-Material hergestellt und entsprechend gepolstert wurde. Als Deckmaterial eignet sich Nora Lunairmed in 2 mm, da es aufgrund der geschlossenzelligen Oberfläche bei sekretierenden Wunden gut zu reinigen und zu desinfizieren ist.

Die vordere Schale wird mit einer thermisch angeformten Polsterung aus 8 mm Nora Lunatec Motion ausgefüttert und bei der Anprobe mit Klettpunkten fixiert. Sie sollte einen guten Zentimeter oben und unten aus der Frontschale überstehen. Die Gegenseite – also das gesunde Bein des Patienten – wird zum Höhenausgleich mit einem stabilen Konfektionsschuh oder ggf. Therapieschuh versehen.

Auslieferung und Nachsorge

Der Patient hat während des Entstehungsprozesses der 2‑Schalen-Orthese fast jeden Arbeitsschritt mit verfolgen können und ist meist wirklich neugierig auf das Ergebnis. Nachdem die Orthese angelegt und auf die Passform überprüft wurde, folgt der erste Stehversuch. Der Patient soll ein Gefühl für die Versorgung bekommen, da einige Funktionen von Fuß und Bein eingeschränkt oder ausgeschaltet wurden. Fühlt er sich im Stand sicher, beginnen die ersten Gehversuche (Abb. 5). Für die Anfangszeit empfiehlt sich aus Sicherheitsgründen der Einsatz von Unterarmgehstützen. Viele Patienten halten beim Laufen mit der Orthese das Knie steif, obwohl es in der Vorwärtsbewegung frei ist.

Nach erfolgreichem Gehtraining wird der Patient in die Handhabung der Orthese genau eingewiesen. Ziel ist es, sie selbstständig an- und auszuziehen und den richtigen Sitz zu spüren. Er wird über die Eingewöhnungszeit sowie die Pflege und Hygienemaßnahmen aufgeklärt, erhält eine Bedienungsanleitung und ein Kontrolltermin wird vereinbart. Diese Kontrolltermine sind wichtig, da auch die OSM/OTM den Verlauf der Wundheilung betrachten und dokumentieren müssen. Hier kommt wieder die Compliance des Patienten ins Spiel, da er eigenverantwortlich ist.

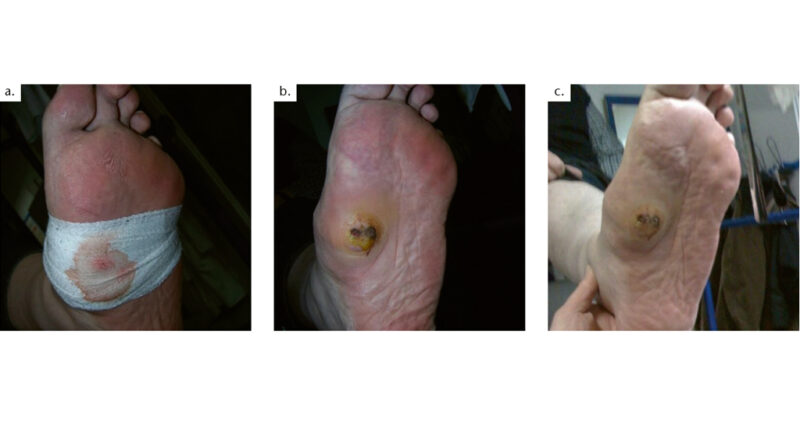

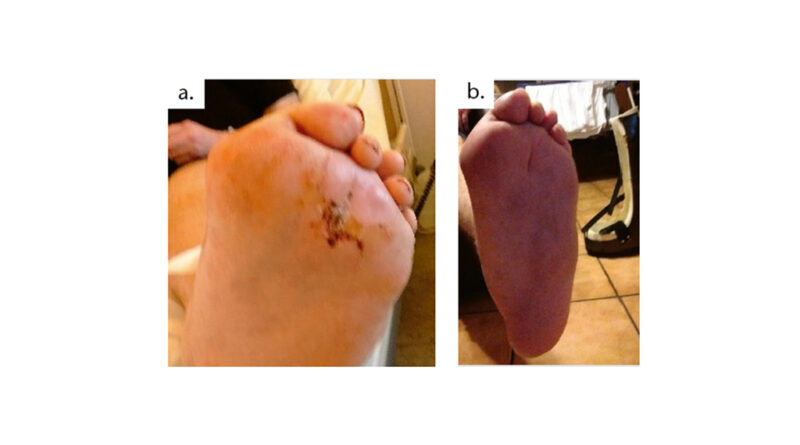

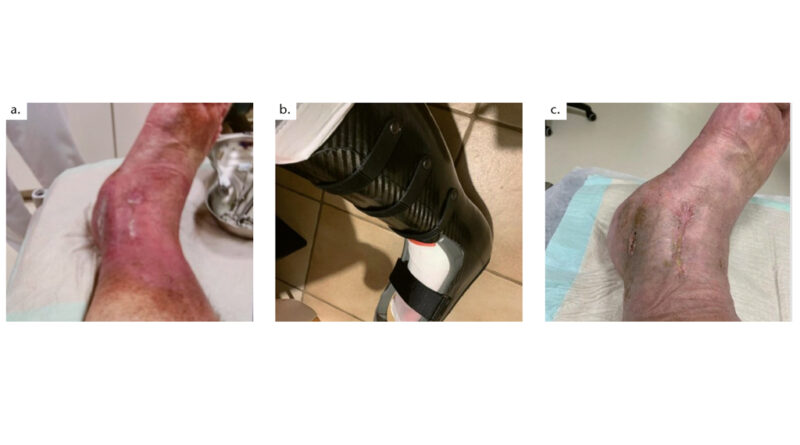

Anhand der Abbildungen 6 bis 11 ist zu sehen, welche schwierigen Fälle wir mit 2‑Schalen-Orthesen versorgt haben und welche Wirkung sie erzielten.

Sind die Therapie und das Tragen der 2‑Schalen-Orthese erfolgreich und der Wundheilungsverlauf positiv, kann über die Anschlussversorgung mit orthopädischen Schuhen nachgedacht werden. Hier ist das Zusammenspiel von Arzt, Wundtherapeuten und Handwerker (OSM/OT) wichtig, sie müssen sich abstimmen.

Eine schuhtechnische Versorgung beinhaltet sehr ähnliche Elemente wie die 2‑Schalen-Orthese. Der Fuß-/Unterschenkelbereich muss fest im Schuh sitzen, auch hier gilt: Die Höhe übernimmt die Kraft. Ebenso sollte der Schuh veränderbar sein. Um dies zu erreichen, kann eine Unterschenkelorthese hergestellt werden, die den Fuß‑, Knöchel- und Unterschenkelbereich stabilisiert und mit Klettbändern am Unterschenkel gehalten wird. Der orthopädische Schuh ist wie ein Skischuh mit versteifter Lasche und versteifter Sohle ausgestattet, außerdem mit einer sehr guten Abrollsohle. Die Bettung wird ebenfalls in Sandwichbauweise hergestellt. Natürlich kann auch eine Arthrodesenkappe bis kurz unter das Knie in den Schuh eingebaut werden, die sich allerdings meist schwer verändern lässt, sollten Druckstellen oder Ähnliches entstehen. Wie auch in der Tragezeit der 2‑Schalen-Orthese muss die Schuhversorgung in regelmäßigen Abständen überprüft werden.

Fazit

Zusammenfassend kann die Versorgung mit einer 2‑Schalen-Orthese sehr erfolgreich sein, wenn sowohl der Patient als auch sein Umfeld mitmachen und auch das Zusammenwirken und die Kommunikation unter Ärzten, Therapeuten und Technikern sowie Kostenträgern gegeben ist. Ziel ist es, dem Patienten mehr Lebensqualität zu ermöglichen. Die Vorteile der 2‑Schalen-Orthese liegen insbesondere in der individuell auf den Patienten abgestimmten Entlastung, die sich an den jeweiligen Stand im Heilungsprozess anpassen lässt.

Die Autorin:

Martina Hennicke

Geschäftsleitung

MH Orthopädie GmbH

Adlerstraße 45

76133 Karlsruhe

Tel: 0721–387108

m.hennicke@mh-orthopaedie.de

Begutachteter Beitrag/reviewed paper

Hennicke M. 2‑Schalen-Orthese mit Kondylenabstützung in Carbontechnik zur orthopädischen Schuhversorgung. Orthopädie Technik, 2024; 75 (10): 38 – 43

- Prothesenversorgung nach transhumeraler Osseointegration mit Pattern-Recognition-Steuerung – Fallbericht einer Systemumstellung — 14. Februar 2026

- Technologie und Funktionsweise des Prothesenkniegelenks Genium X4 — 13. Februar 2026

- Ein engagierter Leistungssportler mit Hemiparese und der Einsatz sensomotorischer Fußorthesen (SMFO) — 12. Februar 2026

- Stumpf J. Anfertigung und Abgabe von diabetesadaptierten Fußbettungen auf Basis der Fortschreibung der PG 31 und aktuelle wissenschaftliche Empfehlungen. Orthopädie Technik, 2023; 74 (10): 46–52

- Koller A, Kersken J. Hilfsmittel beim Diabetischen Fußsyndrom. Orthopädie Technik, 2013; 64 (7): 18–24

- Mervis JS, Phillips TJ. Pressure ulcers: Pathophysiology, epidemiology, risk factors, and presentation. Journal of the American Academy of Dermatology, 2019; 81 (4): 881–890. doi: 10.1016/j.jaad.2018.12.069

- GKV Fortschreibung der Produktgruppe 23 „Orthesen/Schienen“ des Hilfsmittelverzeichnisses nach § 139 SGB V vom 14.04.2021. https://www.gkv-spitzenverband.de/media/dokumente/krankenversicherung_1/hilfsmittel/fortschreibungen_aktuell/2021_04/20210414_Produktgruppe_23.pdf (Zugriff am 17.07.2024)

- Knobl O. Easypreg – ein alternatives Verfahren zur Herstellung hochwertiger Faserverbünde. Orthopädie Technik, 2015; 66 (11): 22–25

- Exact Plastics GmbH. Was ist Easypreg? https://www.exact-plastics-gmbh.de/produkte/easypreg/eigenschaften-und-vorteile-von-easypreg/ (Zugriff am 28.08.2024)

- Mondragon N, Zito PM. Pressure Injury. StatPearls, 2024. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32491791 (Zugriff am 19.08.2024)

- Exact Plastics GmbH. Was ist Easypreg? https://www.exact-plastics-gmbh.de/produkte/easypreg/eigenschaften-und-vorteile-von-easypreg/ (Zugriff am 28.08.2024)