Klassifizierung neuromuskulärer Erkrankungen

In Abhängigkeit vom Muskeltonus lassen sich neuromuskuläre Erkrankungen in zwei Hauptgruppen einteilen: die hypotone und die hypertone Gruppe. Die häufigsten Ursachen für hypotone neuromuskuläre Erkrankungen sind spinale Muskelatrophien (SMAs) vom Typ 1 oder 2, (infantile) Zerebralparesen (CPs), eine Arthrogryposis multiplex congenita (AMC), eine Myelomeningozele (MMC), die Spina bifida sowie Traumata, Syndrome und Tumore. Hypertone neuromuskuläre Erkrankungen gehen meist auf CPs zurück oder haben syndromale Ursachen.

In beiden Hauptgruppen sind die typischen Muster der Wirbelsäulendeformitäten in der Koronal- und Frontalebene identisch. Neben einer isolierten skoliotischen Abweichung in der Frontalebene bzw. einer Hyperkyphose oder Hyperlordose im Sagittalprofil der Wirbelsäule treten häufig auch kombinierte Wirbelsäulendeformierungen auf. Diese stellen sich als ausgeprägte Kyphoskoliosen oder Lordoskoliosen dar1. Ihre maximale Ausprägung ist häufig im thorakolumbalen Bereich lokalisiert.

Aufgrund einer eingeschränkten Rumpfbalance, Rumpfkoordination und Kopfkontrolle fällt es den Betroffenen häufig schwer, mit ihrer Umwelt zu interagieren. Zudem machen typische Sitzprobleme die täglichen Hygienemaßnahmen für Familie und Pflegekräfte zu einer Herausforderung. Wird der Rumpf nicht ausreichend unterstützt, kann sich überdies neben den voranschreitenden Deformierungen ein Thorax-Insuffizienz-Syndrom (TIS) entwickeln2. Obwohl die Symptome und Herausforderungen im Alltag bei allen neurologisch bedingten Erkrankungen des Stütz- und Bewegungsapparats ähnlich sind, ist es wichtig, in einem interdisziplinär aufgestellten Behandlungsteam einen individuellen Therapieplan zu erarbeiten.

Neuromuskuläre Erkrankungen gehen oft mit einer Skoliose einher

Verschiedene neuromuskuläre Erkrankungen beeinflussen das Risiko, dass die Betroffenen eine Skoliose entwickeln, in unterschiedlichem Ausmaß. Bei einer Zerebralparese mit nur zwei Paraspastik-Gliedmaßen liegt diese Wahrscheinlichkeit bei 25 %, bei einer Tetraspastik steigt sie dagegen auf 80 % an3 4. Die SMA und die Duchenne-Muskeldystrophie gehen ebenfalls sehr häufig mit einer Skoliose einher (SMA: Wahrscheinlichkeit von 67 %, Duchenne-Muskeldystrophie: Wahrscheinlichkeit von 90 %)5 6. Bei einer traumabedingten Paralyse vor dem zehnten Lebensjahr und bei thorakalen Myelodysplasien tritt fast immer eine Skoliose auf7 8 9 10 (Tab. 1).

Laut der Scoliosis Research Society (SRS) sind neuromuskuläre Skoliosen mit einem Anteil von 5–7 % an allen diagnostizierten Skoliosen wesentlich seltener als idiopathische und etwas seltener als kongenitale Skoliosen11 (Tab. 2). Die SRS teilt die neuromuskuläre Skoliose entsprechend ihrer Ätiologie in vier Gruppen ein (Tab. 3). Trotz der variablen Ätiologie gehen neuromuskulär bedingte Skoliosen mit einer konsistenten klinischen Symptomatik und mit ähnlichen alltäglichen Herausforderungen einher wie andere Formen der Skoliose.

Klinische und bildgebende Diagnostik

Die diagnostische Evaluation einer neuromuskulären Skoliose basiert auf bildgebenden Verfahren (z. B. Magnetresonanztomografie und/oder Röntgenaufnahmen) und auf klinischen Befunden. Von klinischer Bedeutung sind insbesondere die Sitzfähigkeit und die Körperhaltung sowie der Status des Beckens (Beckenschiefstand und dessen Ursache) und der Hüftgelenke in Bezug auf Luxationen und Kontrakturen12 13 14. Zur Dokumentation wird häufig der ATR-Index (ATR: Angle of Trunk Rotation) ermittelt. Dieser Index ist allerdings nur bedingt aussagekräftig, da er nicht mit der Krümmung der Wirbelsäule korreliert, wenn gleichzeitig Deformierungen der Rippen vorliegen. Situationsbedingt können sich individuell festgelegte Kriterien zur Beurteilung der Situation ergeben. Darin fließt auch die klinische Erfahrung ein.

Basierend auf der Diagnose erstellt das idealerweise interdisziplinär aufgestellte Team den Behandlungsplan. Dabei sind die neurologische Ausgangssituation und die nach der Diagnosestellung erforderliche orthopädische Behandlung sowie eine Beatmungs- und Ernährungstherapie zu berücksichtigen.

Bedeutung von Körperhaltung, Krümmungsmuster und Beckenschiefstand

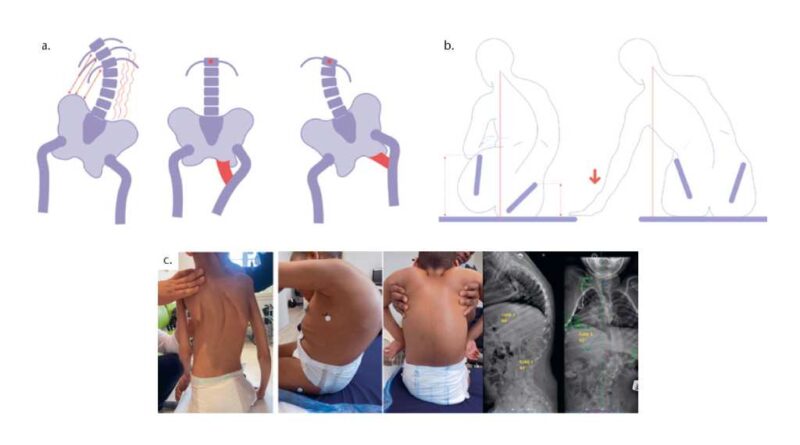

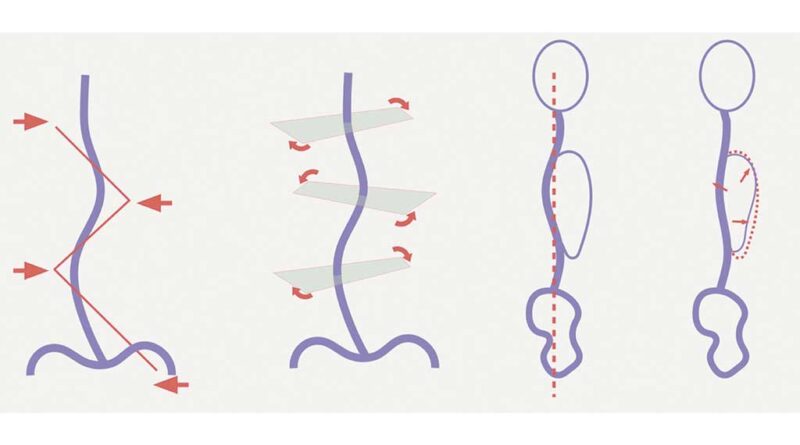

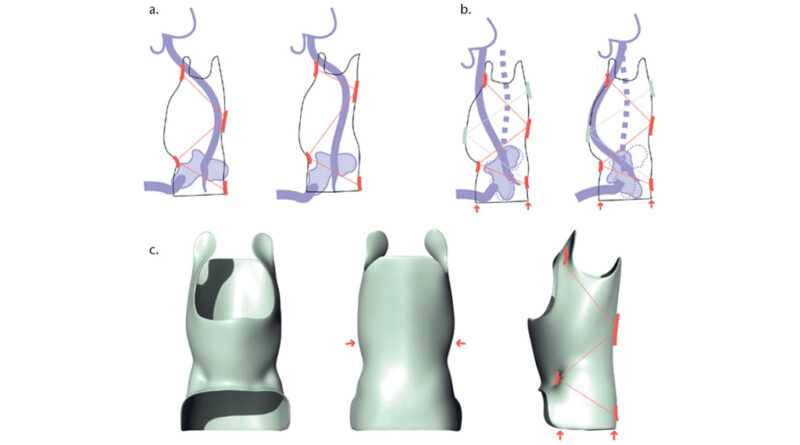

Die typischen Wirbelsäulenkrümmungen bei einer neuromuskulären Skoliose scheinen auf den ersten Blick den Krümmungsmustern idiopathischer Skoliosen zu ähneln. Fast immer sind neuromuskuläre Skoliosen mit einem Beckenschiefstand und/oder einer Hüftluxation und ‑kontraktion assoziiert15 16. Thorakolumbale Krümmungen bis tief ins Becken mit begleitendem Beckenschiefstand sind typisch bei neuromuskulären Wirbelsäulendeformitäten17. In einigen Fällen resultiert der Beckenschiefstand aus dem ungleichen Tonus der Muskulaturanteile, die Becken und Wirbelsäule verbinden. Dies wird als Beckenschiefstand „oberen Ursprungs“ bezeichnet18 (Abb. 1a).

In anderen Fällen ist die Beckenschiefstellung Folge vorwiegend einseitiger Kontraktionen der Hüftgelenke – üblicherweise in Adduktion, Flexion und Innenrotation. Die daraus resultierende einseitige Asymmetrie führt zur Fehlpositionierung des Beckens in Sitz- und Liegepositionen, die wiederum die zugrundeliegende Skoliose verstärkt (Abb. 1a u. b). Diese Form wird als Beckenschiefstand „unteren Ursprungs“ bezeichnet19.

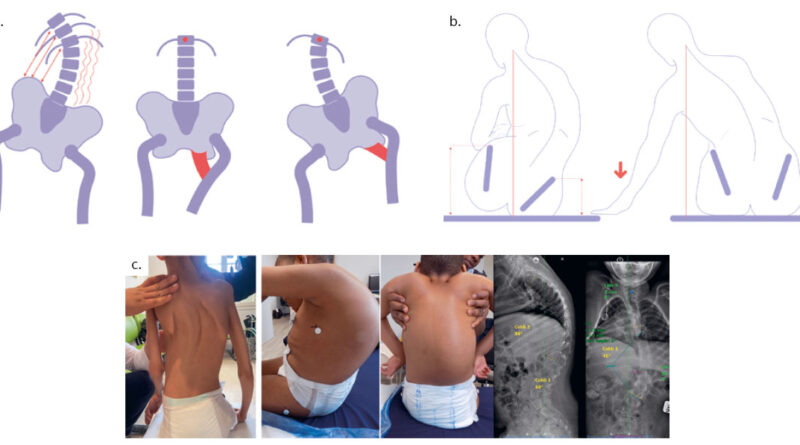

Generell stellen sich bei neuromuskulären Wirbelsäulendeformitäten zwei radiologische Hauptkrümmungsmuster in der Frontalebene dar (Abb. 2a). Einerseits kommt es zu doppelbogigen Krümmungen (DC, Double Curve) im thorakalen und lumbalen Bereich mit moderater oder keiner Beckenschiefstellung. Diese Krümmungen kompensieren sich gegenseitig, sodass Wirbelsäule und Rumpf in der Regel recht gut ausbalanciert sind. Andererseits können lange thorakolumbale oder kurze lumbale Krümmungen auftreten. In diese einbogigen (SC, Single Curve) Krümmungen ist das Os sacrum inkludiert. Die Folge ist in vielen Fällen ein ausgeprägter Beckenschiefstand mit einer Dysbalance des Rumpfes (Abb. 2b).

Die Asymmetrie des Beckens erfordert eine Kompensationshaltung des Rumpfes. Eine Variante der Kompensation besteht darin, das Gewicht auf einen Sitzbeinhöcker (Os ischii) zu verlagern (Abb. 1b). Diese kompensatorische Haltung führt aber zu einer Weichteilschädigung in diesem Bereich und verstärkt zudem die Skoliose. Eine weitere Kompensationsmöglichkeit ist die Zuhilfenahme der oberen Extremität, die den Druck auf die Sitzbeinhöcker zwar gleichmäßiger verteilt, allerdings gleichzeitig die skoliotische Seitabweichung verstärkt. Im Rahmen der orthopädischen Behandlung ist es deshalb eine Herausforderung, die bestmögliche Positionierung von Betroffenen mit einer Beckenschiefstellung sicherzustellen. In vielen Fällen sind die Patienten nicht in der Lage, die Fehlstellung selbst zu kompensieren, und sie sind auf Hilfsmittel angewiesen, um sitzen oder liegen zu können (Abb. 1c).

Vorzüge von biomechanischen Rumpforthesen

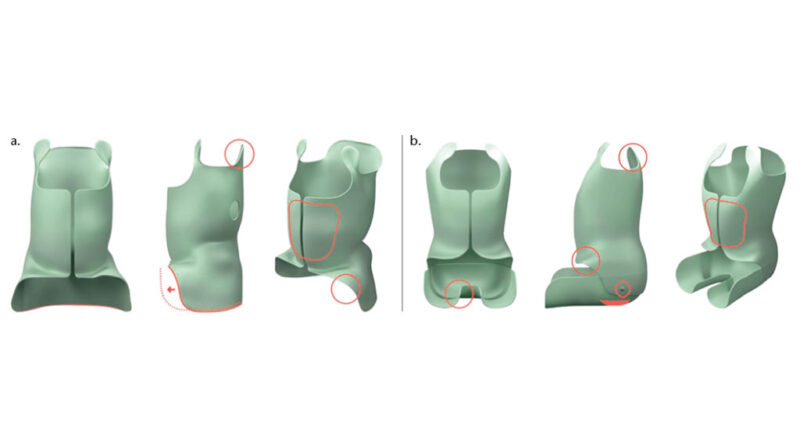

Klassischerweise werden für die Behandlung von neuromuskulären Skoliosen symmetrische, aus weichen oder flexiblen Materialien gefertigte Rumpforthesen verwendet, die komplett mit Polstermaterialien ausgekleidet sind. Hinter diesem Design steht in der Regel der Gedanke, dass die Orthesen nur stützen, aber nicht die Fehlstellung korrigieren sollen20 21 22 23 24 25 26. Ein symmetrisches Design und Materialien, die die erforderliche biomechanische Funktion nicht umsetzen, führen jedoch zu Druckstellen und zu einer insuffizienten Positionierung des Patienten in der Orthese. Weder sind diese Orthesen in der Lage, den Patienten im Raum effizient zu halten, noch unterstützen sie die Atmung und das freie Sitzen. Die insuffiziente Positionierung des Patienten in einer Orthese, die biomechanische Anforderungen nicht erfüllt, kann die Atmung sogar noch zusätzlich einschränken27 (Abb. 3).

Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass ein asymmetrisches System – wie etwa der Rumpf bei einer neurologisch bedingten Skoliose – nur mit einem ebenfalls asymmetrischen System gezielt gehalten oder korrigiert werden kann.

Dreipunktkorrektursysteme für einbogige und doppelbogige Krümmungen

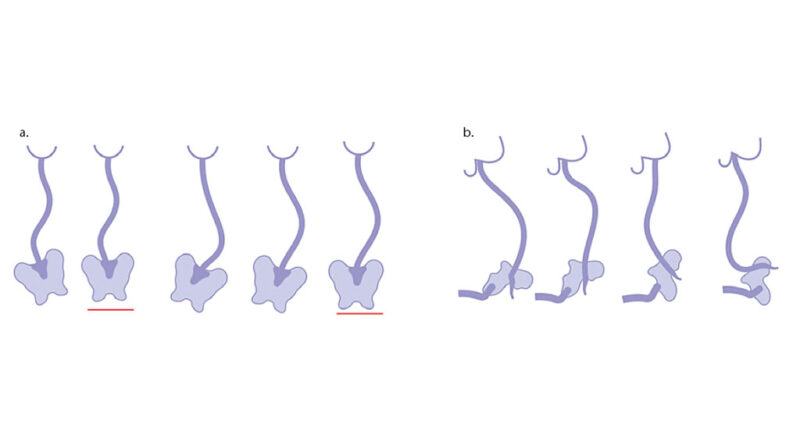

Nur ein Rumpforthesendesign, das hinsichtlich der biomechanischen Funktion und der Haltung sowie der Positionierung des Patienten optimiert ist, kann den Krümmungsmustern, den Indikationen und den Therapiezielen des Patienten im Alltag gerecht werden. Je nach Krümmungsmuster ergeben sich in der Koronalebene zwei logische Korrekturmuster nach dem Dreipunktprinzip (Tab. 4, Abb. 3).

Das Dreipunktkorrektursystem in der Frontalebene bei SC-Krümmungen definiert sich aus dem Beckenblock, dem Thorakal-/Thorakolumbalblock und der Axillaranlage bzw. dem Schultergürtel. Um die Lendenwirbelsäule zu unterstützen und das Becken in der Frontalebene zu kontrollieren, sind sekundäre Unterstützungszonen erforderlich – je eine akzentuierte, aber moderate lumbale Anlage an der lumbal konkaven Seite und eine supratrochantäre Anlage auf der thorakal/thorakolumbal konvexen Seite. Den Druck- bzw. Haltepunkten gegenüberliegend sind Expansionsräume im Design der Orthese obligatorisch (Abb. 4).

Bei DC-Krümmungen ergeben sich zwei überlagernde Dreipunktsysteme in der Frontalebene (System 1: Axillar‑, Thorakal- und Lumbalblock; System 2: Becken‑, Lumbal- und Thorakalblock). Um ein Abkippen des Beckens in die lumbal konvexe Richtung zu verhindern bzw. bestmöglich zu kontrollieren, ist an der lumbal konvexen Seite eine supratrochantäre Anlage erforderlich, die als sekundärer Haltepunkt dient. Den Druck- bzw. Haltepunkten gegenüberliegend sind auch hier Expansionsräume im Design der Orthese notwendig (Abb. 5).

Für die bestmögliche Positionierung des Patienten im Korsett und eine bestmögliche Haltung im Raum durch die Orthese sind aber nicht nur korrekte biomechanische Designs und Korrekturmechanismen unabdingbar. Über den Behandlungserfolg entscheidet auch die Auswahl der richtigen Materialien bzw. Materialkombinationen. Kompromisse im Design der Orthese und der Materialwahl können zur Dysfunktion und zum Verfehlen der Therapieziele führen. Festzuhalten ist, dass eine in Bezug auf Design, Korrekturkonzept oder Material insuffiziente Orthese dem Patienten meist mehr schadet als nutzt, da sie bei neuromuskulären Rumpfdeformitäten Gewebeschädigungen und zusätzliche Deformierungen bedingen kann.

Biomechanische Prinzipien des Orthesendesigns

Welche biomechanischen Anforderungen an die Korrekturmechanismen einer Orthese bei idiopathischen Skoliosen bestehen, hat Jean Dubousset 1992 beim 1. ISSST (International Symposium on Spinal Deformities and Surface Topography) in Montreal formuliert. Dubousset betonte, dass die optimale Aufrichtung in der Frontal- und Sagittalebene Derotationszonen voraussetzt. Diese Zonen sind ohne externe extendierende Hilfsmittel, also ausschließlich durch die in die Rumpforthese eingearbeiteten Korrekturzonen umzusetzen28. Als Beispiel für ein effektives Orthesensystem zur Umsetzung dieser Anforderungen verwies Dubousset auf das Chêneau-Korsett bzw. auf dessen Derotationsmechanismen.

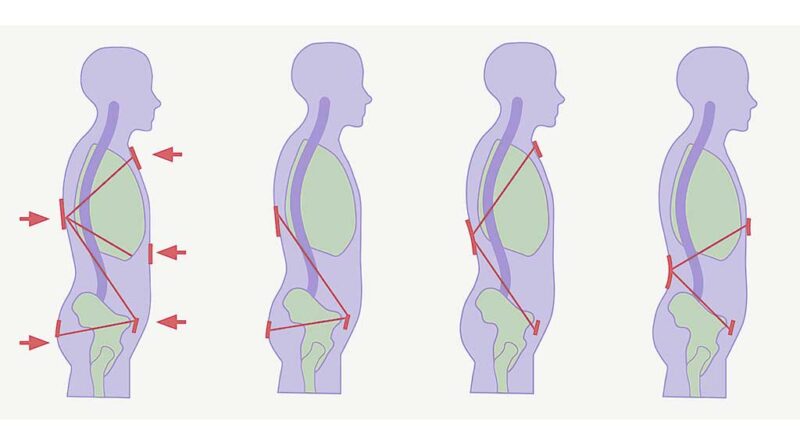

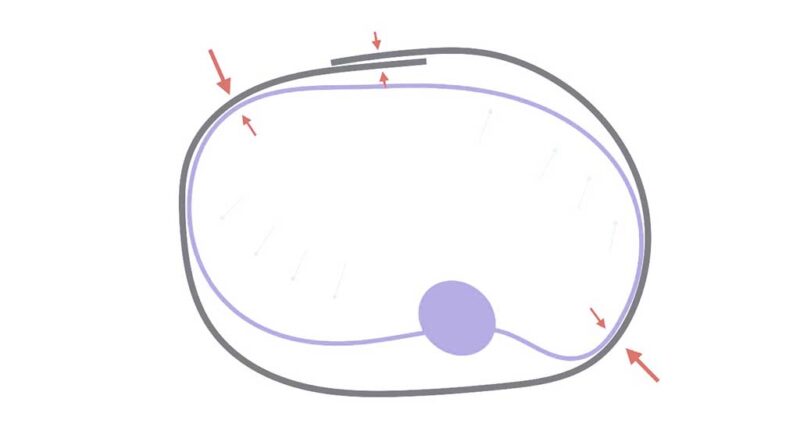

Später präzisierte Manuel D. Rigo die Anforderungen an die Wirkmechanismen einer Skolioseorthese. Er wies darauf hin, dass eine Orthese Atemmechanismen unterstützen sollte, die die strukturelle Lordosierung der Brustwirbelsäule kompensieren29 30. Diese werden durch Dreipunktsysteme in der Frontalebene in Verbindung mit lokalen Derotationszonen erzeugt, welche in der Gesamtheit zur besten physiologischen Ausrichtung im Sagittalprofil führen (Abb. 6).

Die von Dubousset und Rigo formulierten Anforderungen sind eine logische Konsequenz, die aus der Pathomorphologie und den Pathomechanismen einer Skoliose folgt. Rigo beschrieb die biomechanischen Minimalkriterien, die alle korrigierenden Rumpforthesen erfüllen sollten. Darüber hinausgehende, individuelle Anforderungen an das spezifische Design von Rumpforthesen ergeben sich aus der Pathophysiologie der Grunderkrankung. Korrekt gewählte Anlagezonen und Freiräume sowie die regelrechte Platzierung der Dreipunktprinzipien sind zentrale Voraussetzungen, um einer skoliotischen Deformierung entgegenzuwirken.

Orthetisches Design zur Unterstützung bzw. zum Erhalt der Atemmechanismen

Externe Anlagezonen (Korrekturkräfte) sind erforderlich, um die Atmung aufrechtzuerhalten bzw. die Atemmechanismen zu unterstützen. Diese Zonen zielen darauf ab, die skoliotische Deformierung des Rumpfes aufzuhalten und die Wirbelsäule durch Atmung und Wachstum wieder in eine physiologische Richtung und Form zu bringen.

Damit dies gelingt, muss das System die folgenden Kriterien erfüllen:

- Vergrößerung des A‑P-Parameters (A‑P: anterior-posterior)

- Rückführung der Wirbelsäule nach medial-dorsal (Delordosierung)

- Reduktion der ventralen und dorsalen Apizes

- Expansion in die den dorsalen und ventralen Rippenbuckeln gegenüberliegenden Bereiche

Diese Funktionen werden in ihrer Gesamtheit als Atemmechanismen bzw. 3D-Dynamic-Movements bezeichnet.

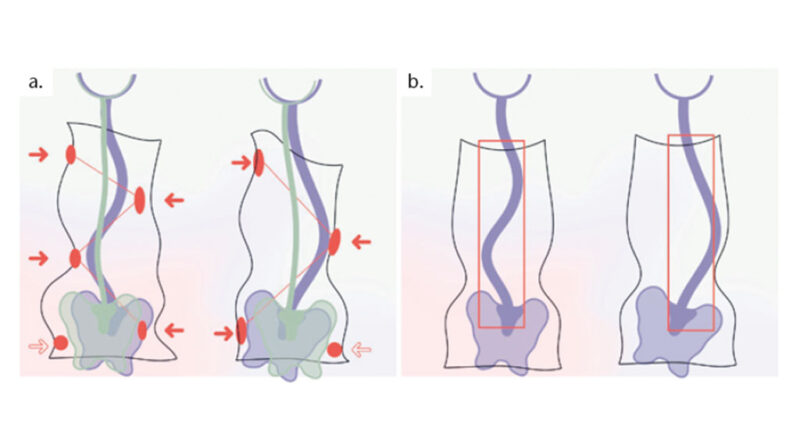

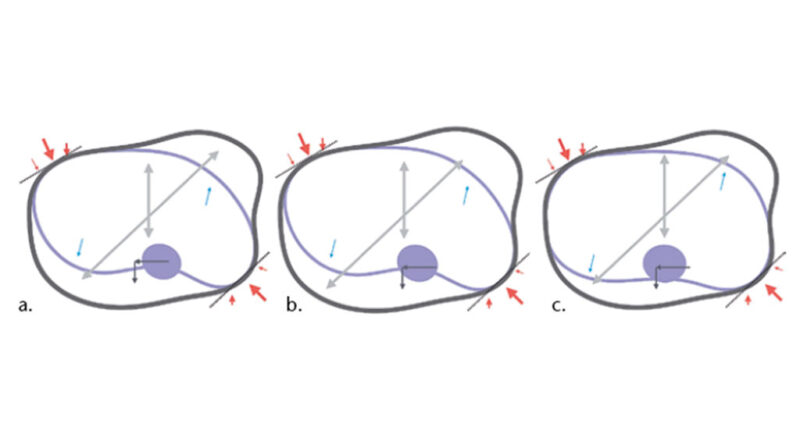

Die durch das Orthesendesign erzeugten externen passiven Kräfte der dorsolateralen und der ventralen Korrekturzonen (A/B passives Kräftepaar) verhindern die pathologische Bewegung. Durch das Einatmen werden die Rippen gegen die Korrekturzonen gedrückt und bilden somit ein internes aktives Kräftepaar. Sie unterbinden den Pathomechanismus der Skoliose. Die durch die Atmung erzeugten intrathorakalen Kräfte (A’/B’ aktives Kräftepaar) führen zur Vergrößerung des A‑P-Parameters mit einhergehender Expansion des Rumpfes in die vorgesehenen Expansionszonen. Die Brustwirbelsäule medialisiert und dorsalisiert sich (Delordosierung) (Abb. 7).

Bei neuromuskulären Skoliosen sind diese Korrekturprinzipien ebenfalls als biomechanisches Grundprinzip anzuwenden. Wie auch bei den idiopathischen Skoliosen sind das Design und die Platzierung der Korrekturzonen entsprechend der Morphologie und der Grunderkrankung zu gestalten31 32 33 34 35 36. Zusätzliche Designelemente wie Korrektur- und Haltebereiche sind in der Regel erforderlich, um die Gesamtfunktion einer Orthese sicherzustellen. Selbst bei massiven Deformierungen der Wirbelsäule und des Brustkorbes können diese biomechanischen Prinzipien entsprechend der Morphologie und unter Berücksichtigung der Ausgangssituation umgesetzt werden.

Korrekturprinzipien des Sagittalprofils (Sagittal Realignment)

In der Sagittalebene sind wie in der Frontalebene einfache oder sich überlagernde Dreipunktsysteme erforderlich, die eine biomechanische Funktion gewährleisten (Abb. 8). Soll die Wirkung auch thorakal/thorakolumbal und lumbal bzw. lumbosakral erzeugt werden, ist zur gleichzeitigen Dekyphosierung und Delordosierung ein sich überlagerndes Dreipunktprinzip erforderlich. Das kraniale System ergibt sich ventral im Bereich des Musculus pectoralis major und kaudal im Bereich der zehnten bis neunten Rippen und die dorsale Anlage auf Höhe des thorakalen Apexwirbels. Das untere System wird durch die dorsal-thorakale und ventrale SIAS-Beckenfassung (SIAS: Spina iliaca anterior superior) sowie durch eine sakrale bzw. gluteale Anlagezone definiert37 38. Zur Delordosierung ist ein einfaches Dreipunktsystem, bestehend aus einer dorsal-thorakalen, ventralen SIAS-Beckenfassung sowie einer sakralen bzw. glutealen Zone, geeignet. Die einfache Dekyphosierung wird durch eine kaudale SIAS-Beckenfassung, eine dorsal-thorakale Anlage auf dem kyphotischen, klinisch prominentesten Bereich (Scheitelwirbel) und eine kranial-ventrale Anlage auf Höhe des Manubrium sterni im Bereich des Musculus pectoralis major erzeugt. Das einfache lordosierende Dreipunktsystem wird durch eine kaudale Fassung der SIAS (so kaudal wie möglich), eine dorsal-lumbale Anlage und eine ventrale Anlage im Bereich der unteren Rippen definiert.

In der Regel sind einfache Dreipunktsysteme, bestehend aus Beckenfassung sowie dorsaler und kranial-ventraler Anstützung, für eine sagittale Aufrichtung ausreichend. Bei komplexeren und stark strukturellen Krümmungen, vor allem bei stark hyperlordotischen Abweichungen, sind Systeme erforderlich, die das sagittale Realignment überlagern. Das zusätzliche Dreipunktsystem erfasst den ventralen abdominalen Bereich, die Schulterregion im dorsal-kranialen Bereich und kaudal die im Bereich des Os sacrum oder der Glutealzone gelegenen Areale (Abb. 9b).

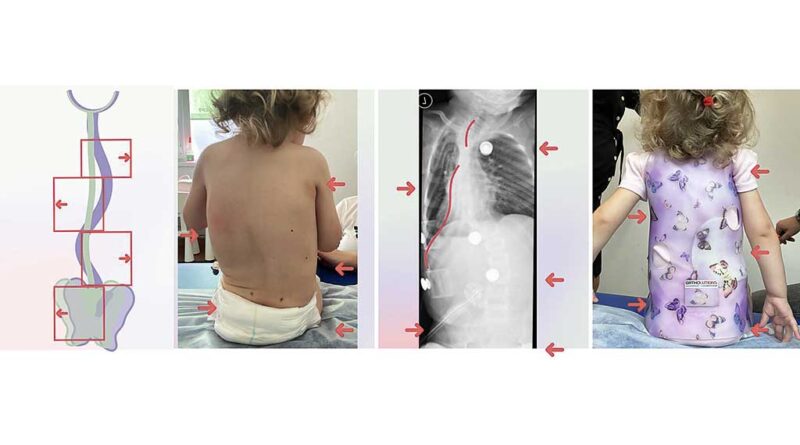

Fallbeispiel: sagittale Aufrichtung mit dem neuroBrace-System

Das folgende Fallbeispiel demonstriert die Korrektur einer ausgeprägten thorakalen Kyphose bei einer SMA vom Typ 1 mit dem neuroBrace-System, das zwei sich überlagernde Dreipunktsysteme kombiniert (Abb. 10). Im Sitzen ist klinisch die sagittale Aufrichtung in der Orthese deutlich zu erkennen. Die radiologische Kontrolle bestätigt das klinische Bild. Die thorakale Inklination (Beschriftung a) ist im Kontrollröntgenbild (Beschriftung b) signifikant reduziert.

Standardisierte Herstellung von spezifischen Rumpforthesen

Bei der Herstellung von Rumpforthesen für die Behandlung neuromuskulärer Erkrankungen wird häufig das erforderliche biomechanische Design nicht bedacht. Grundsätzlich sind die Mechanismen zur Korrektur durch Hebelgesetze vorbestimmt. Es kann als logische Konsequenz nur einen Weg geben, wie Orthesen drei- oder zweidimensional auf Körperstrukturen einwirken können. Unabhängig davon, ob die orthetischen Hilfsmittel nach Gipsabdruck oder mit gewöhnlichen CAD-Systemen hergestellt werden, modelliert ein (Orthopädie-)Techniker das biomechanische Design entsprechend seiner individuellen Interpretation und Ausbildung. Das auf diese Weise konstruierte Hilfsmittel wird in der Regel ohne weitere Qualitätskontrolle abgegeben.

Die orthopädietechnische Behandlung neuromuskulärer Skoliosen kann aber prinzipiell – ebenso wie die Behandlung idiopathischer Skoliosen mit dem Chêneau-Brace/Korsett nach Rigo – basierend auf einem standardisierten System mit einem entsprechenden biomechanischen Konzept umgesetzt werden. Dafür müssen spezielle klinische und anthropometrische Daten sowie 3D- und röntgenologische Daten erfasst werden. Diese Daten werden auf eine Plattform übertragen und systematisch ausgewertet. Dabei gibt das klassifizierte Krümmungsmuster die erforderliche biomechanische Modellierung der Orthese vor39 40 41 42.

Basierend auf der Klassifizierung wird anhand einer speziellen Software eine individuelle Orthese nach einem systematischen, standardisierten, biomechanischen Konzept gefertigt. Die Qualitätskontrolle wird durch ein Behandlungsprotokoll sichergestellt, das von allen beteiligten Berufsgruppen in einer Datenbank eingesehen werden kann. Über diese Plattform können die Passform sowie nötige Anpassungen an das Wachstum oder an bestimmte Therapiesituationen jederzeit an das gesamte Behandlungsteam kommuniziert werden. Die Software dient also nicht nur der gezielten systematischen Herstellung des Hilfsmittels, sondern sie bietet dem Behandlungsteam auch eine Kommunikationsplattform (Self-Monitoring-System).

Das neuroBrace-System

Das neuroBrace-System basiert auf den oben beschriebenen systematischen biomechanischen Grundlagen des Orthesendesigns und wird mit definierten Materialkombinationen gefertigt. Polypropylen ist das Grundmaterial für die korrigierenden, retendierenden und die Expansion bestimmter Regionen lenkenden Funktionen. Es ist stabil und zugleich flexibel genug, um die Belastungs- und Flexibilitätsanforderungen zu erfüllen. Wenn erforderlich, wird es mit speziellen polsternden, druckabfangenden Materialien kombiniert, die gezielt an bestimmten Arealen platziert werden. Die Rumpforthesen sind somit sehr dünnwandig und leicht. Das biomechanische Design des neuroBrace leitet sich von der DC- und SC-Klassifizierung der typischen Krümmungsmuster neurologisch bedingter Skoliosen ab, die in Kombination mit den biomechanischen Prinzipien nach Rigo umgesetzt werden. Die zwei Basisversionen sind das neuroBrace und das neuroBrace Seat (Abb. 11). Grundsätzlich basieren beide Varianten auf denselben biomechanischen Konstruktionskonzepten.

Das neuroBrace vereint mehrere vorteilhafte Eigenschaften:

- eine einstellbare kaudale laterale Sitzkante (die als einstellbare Basis das individuelle Bewegungsausmaß definiert)

- eine Sicherheitszone am ventrokaudalen Bereich zum neurovaskulären Schutz der Oberschenkelgefäße

- haltende oder reklinierende Bügel

- einen gelenkten abdominalen Freiraum, der Kompressionseffekten und Komplikationen bei intraabdominaler Ernährung vorbeugt und die Atmungsfunktion sicherstellt

- eine dorsokraniale Safety-Zone, die die Kopfkontrolle unterstützt

Das neuroBrace Seat hat ein integriertes Becken-Bein-Element, das gelenkig mit dem Rumpfteil verbunden ist und bei zusätzlichen Anforderungen an die Orthese zum Einsatz kommen kann. Es ermöglicht

- eine genau definierte Hüftbeweglichkeit,

- die Beinkontrolle und

- die Dekubitusprophylaxe (durch eine spezifische Formgebung der Sitzbeinzone zur Weichteildeckung, die mit bestimmten Materialien zur Dekubitusprophylaxe ausgekleidet wird).

Beide Korsettsysteme werden mit zwei ventralen Gurten verschlossen. Der ventrale Bereich der Orthese überlappt dabei. Die nötige Stabilität ist durch die zirkuläre Umfassung des Rumpfes gegeben. Das biomechanische Konzept und die Materialkombinationen sind auf das bestmögliche Handling (Anlegen, Ausziehen, Ernährung, Atmung und Beatmung), die Therapieziele und auf die Alltagstauglichkeit (z. B. hinsichtlich Hygienemaßnahmen) ausgerichtet.

Aufgrund der zirkulär rumpfumfassenden, minimalistischen Konstruktion des neuroBrace-Systems mit ventraler Überlappung, die mit zwei Velcro-Gurten stufenlos verschlossen wird, stabilisiert/spreizt sich das System über die Anlagezonen. Im Transversalschnitt zeigt sich, wie durch die linke ventrolaterale und die rechte dorsolaterale Anlagezone, durch die ventrale Überlappung und durch den Kontakt mit dem Rumpf im Bereich des thorakalen Scheitelwirbels ein stabiles System erzeugt wird (Abb. 12). Die Korrektur/Retension erfolgt über das externe Kräftepaar der Anlagezonen der Orthese. Gleichzeitig werden auch alle weiteren angestrebten biomechanischen Funktionen (Erhalt der Atmung etc.) gewährleistet.

Diskussion/Fazit

Die rumpforthetische Versorgung bei neuromuskulären Erkrankungen ist eine große technische Herausforderung. In der Regel werden bei diesen Erkrankungen sogenannte Softbraces in symmetrischer Bauweise hergestellt – in der Annahme, dass feste Materialien vermeintlich zu Problemen führen könnten. Von weichen, flexiblen Materialien verspricht man sich darüber hinaus ein angenehmeres Tragegefühl. Softbraces sind allerdings nicht in der Lage, die erforderlichen biomechanischen Funktionen einer Orthese zu erfüllen. Die bestmögliche Aufrichtung, Retension und Korrektur durch gezielte Anlage- und Expansionszonen sind mit solchen Systemen nicht umzusetzen. Vielmehr begünstigen diese Systeme unerwünschte kontraindizierte Effekte wie eine Kompression und damit einhergehende Deformierungen, die den Zielen der orthetischen Versorgung entgegenstehen.

Stabilisierung, Aufrichtung, Retension, Bewegungsfreiheit, Erhalt und Förderung der Atmung, Vermeidung von Druckstellen und Schutz der Organe sowie alle anderen angestrebten Ziele können nur mit Materialien realisiert werden, die das gesamte biomechanische Konzept berücksichtigen und eine Formstabilität sicherstellen. Die Umsetzung von biomechanisch optimierten Orthesen mit einer spezifischen CAD-Technologie setzt eine gute Planung durch alle beteiligten Fachgruppen voraus. So muss unter anderem geklärt werden, welche Anforderungen an die Orthese im Alltag bestehen und welche Therapieziele erreicht werden sollen. Bei einer komplexen Ausgangssituation einer neuromuskulären Erkrankung können die Behandlungsziele nur dann verwirklicht werden, wenn erfahrene Orthopädietechniker und ein interdisziplinäres Behandlungsteam (Neurologie, Ernährungsmedizin, Beatmungsmedizin, Orthopädie, Physiotherapie, Ergotherapie und Logopädie) Hand in Hand arbeiten (s. Tab. 5).

Es ist notwendig, mit einem systematischen Orthesensystem zu arbeiten, das funktionelle, radiologische und konstruktive biomechanische Grundlagen berücksichtigt. Dies sollte der Behandlungsstandard sein43 44. Die wissenschaftlichen Erkenntnisse bezüglich der rumpforthetischen Versorgung bei neurologischen Skoliosen haben sich in den letzten 40 Jahren kaum verändert45. Während es für idiopathische Skoliosen klare, evidenzbasierte Empfehlungen zur orthopädischen Versorgung gibt, fehlen entsprechende Guidelines für die Versorgung von neuromuskulären Skoliosen46. In der Praxis hat das zur Folge, dass die häufig verwendeten Orthesen nicht den biomechanischen Anforderungen an diese Systeme gerecht werden. Hier ist ein Paradigmenwechsel erforderlich. Darüber hinaus ist es sinnvoll, weiter an innovativen Orthesenkonzepten zu forschen und wissenschaftlich zu prüfen, welches biomechanische Design bzw. welche Materialien und Tragezeiten die Wirkung und Behandlungsergebnisse optimieren und zur weiteren Verbesserung der Lebensqualität der Patienten beitragen können47 48 49 50.

Interessenkonflikt:

Der Autor ist Geschäftsführer des Unternehmens Neja, das in der Service-Fertigung basierend auf digitaler Technik u. a. neuroBrace anbietet.

Der Autor:

Dino Gallo

neja GmbH & Co. KG

Am Oberfeld 8

83080 Rosenheim

dino@neja.de

Begutachteter Beitrag/reviewed paper

Gallo D. Orthopädische Versorgung der neuromuskulären Skoliose: Vorteile von biomechanisch optimierten Rumpforthesen am Beispiel des neuroBrace-Systems. Orthopädie Technik, 2024; 75 (10): 50–59

Tabelle 1 Prävalenz der neuromuskulären Skoliose bei verschiedenen neuromuskulären Grunderkrankungen [vgl. Scoliosis Research Society. Neuromuscular Scoliosis. https://www.srs.org/Patients/Conditions/Scoliosis/Neuromuscular-Scoliosis (Zugriff am 02.07.2024); Vialle R, Thévenin-Lemoine C, Mary P. Neuromuscular scoliosis. Orthopaedics & Traumatology: Surgery & Research, 2013; 99 (1): 124–139].

| Diagnose | Prävalenz der Skoliose |

|---|---|

| Zerebralparese (2 beteiligte Gliedmaßen) | 25 % |

| myelodysplastisches Syndrom (untere Lendenwirbelsäule betroffen) | 60 % |

| spinale Muskelatrophie | 67 % |

| Friedreich-Ataxie | 80 % |

| Zerebralparese (4 beteiligte Gliedmaßen) | 80 % |

| Duchenne-Muskeldystrophie | 90 % |

| myelodysplastisches Syndrom (Brustwirbelsäule betroffen) | bis zu 100 % |

| traumabedingte Paralyse ( 10 Jahre) | bis zu 100 % |

Tabelle 2 Relative Häufigkeiten verschiedener Skolioseformen nach Angaben der Scoliosis Research Society, modifiziert nach Barcelona Scoliosis Physical Therapy School. Definition of Scoliosis. https://bspts.net/wp-content/uploads/2020/01/UD3-Scoliosis-Definition.pdf (Zugriff am 31.07.2024).

| Ursache der Skoliose | Relative Häufigkeit |

|---|---|

| idiopathisch | 75–80 % |

| kongenital | 10 % |

| neuromuskulär | 5–7 % |

| Morbus Recklinghausen | 2–3 % |

| andere (z. B. Marfan-Syndrom, Beals-Syndrom, Tumore) | sehr selten |

Tabelle 3 Klassifizierung von neuromuskulär bedingten Wirbelsäulendeformitäten nach der Scoliosis Research Society, basierend auf der Ätiologie nach Scoliosis Research Society. Neuromuscular Scoliosis. https://www.srs.org/Patients/Conditions/Scoliosis/Neuromuscular-Scoliosis (Zugriff am 02.07.2024); Vialle R, Thévenin-Lemoine C, Mary P. Neuromuscular scoliosis. Orthopaedics & Traumatology: Surgery & Research, 2013; 99 (1): 124–139.

| Klassifizierung der neuromuskulären Skoliose nach Ätiologie | Exemplarische neuromuskuläre Grunderkrankungen/klinische Befunde |

|---|---|

| Gruppe 1: zentralnervöse Ursachen Beteiligung von Motoneuronen im Zentralnervensystem (ZNS) | Zerebralparese kongenitale Ataxie (z. B. Friedreich-Ataxie) Syringomyelie andere zentralnervöse Ursachen (Enzephalopathie, Rett-Syndrom etc.) |

| Gruppe 2: periphere neurologische Ursachen Beteiligung von Motoneuronen im peripheren Nervensystem (PNS) | akute anteriore Poliomyelitis infantile spinale Muskelatrophie hereditäre motorische und sensorische Neuropathie hereditäre sensorische und vegetative Neuropathie (familiäre Dysautonomie) |

| Gruppe 3: Kombination aus ZNS- und PNS-assoziierten Ursachen | medulläre Läsionen myelodysplastisches Syndrom Myelomeningozele |

| Gruppe 4: durch neuromuskuläre Verbindungen bedingte (motorische Endplatte) und muskuläre Ursachen | Duchenne-Muskeldystrophie andere muskuläre Dystrophien Arthrogryposis multiplex congenita |

Tabelle 4 Biomechanisches Orthesendesign für einbogige und doppelbogige Wirbelsäulenkrümmungen bei neuromuskulärer Skoliose.

| Krümmungsmuster | Logisches Korrekturmuster |

|---|---|

| SC (Single Curve, einbogig) | singuläres 3‑Punkt-System mit 3 Zonen: Becken, Lendenwirbel- und mittlere Brustwirbelsäule, Schultergürtel |

| DC (Double Curve, doppelbogig) | 2 sich überlagernde 3‑Punkt-Systeme mit 4 Zonen: Becken, Lendenwirbelsäule, Brustwirbelsäule, Schultergürtel |

Tabelle 5 Aspekte einer ganzheitlichen Versorgung von neuromuskulären Erkrankungen.

| Versorgungsschwerpunkte (Fachgebiete) | Therapie und Unterstützung | Orthopädietechnik |

|---|---|---|

| Neurologie | Physiotherapie | Rumpforthesen, Knöchel-Fuß-Orthese, Ganzbeinorthese etc. |

| Chirurgie | Ergotherapie | Rollstuhl |

| Ernährungsmedizin | Logopädie | Liegesysteme |

| Beatmungsmedizin | spezifische Medikation (Botox, Gentherapie) | Lagerungssysteme |

| Orthopädie | psychologische Unterstützung Versorgung im häuslichen Umfeld | |

| Übergeordnetes Ziel: Vorbereitung auf und bestmögliche Unterstützung für das tägliche Leben | ||

- Sensomotorische Fußorthesen mit positivem Einfluss auf das statische Gleichgewicht: Einblick in eine randomisiert-kontrollierte Crossover-Studie — 10. Februar 2026

- Liner in der Unterschenkel-Prothetik — 6. Januar 2026

- Überblick über die Skoliosetypen: Möglichkeiten und Limitationen der Korsetttherapie im Wachstumsalter — 5. Januar 2026

- Loughenbury PR, Tsirikos AI. Current concepts in the treatment of neuromuscular scoliosis: clinical assessment, treatment options, and surgical outcomes. Bone & Joint Journal, 2022; 3 (1): 85–92

- Tsukahara K, Mayer OH. Thoracic insufficiency syndrome: Approaches to assessment and management. Paediatric Respiratory Reviews, 2022; 44 (3): 78–84

- Scoliosis Research Society. Neuromuscular Scoliosis. https://www.srs.org/Patients/Conditions/Scoliosis/Neuromuscular-Scoliosis (Zugriff am 02.07.2024)

- Vialle R, Thévenin-Lemoine C, Mary P. Neuromuscular scoliosis. Orthopaedics & Traumatology: Surgery & Research, 2013; 99 (1): 124–139

- Scoliosis Research Society. Neuromuscular Scoliosis. https://www.srs.org/Patients/Conditions/Scoliosis/Neuromuscular-Scoliosis (Zugriff am 02.07.2024)

- Vialle R, Thévenin-Lemoine C, Mary P. Neuromuscular scoliosis. Orthopaedics & Traumatology: Surgery & Research, 2013; 99 (1): 124–139

- Scoliosis Research Society. Neuromuscular Scoliosis. https://www.srs.org/Patients/Conditions/Scoliosis/Neuromuscular-Scoliosis (Zugriff am 02.07.2024)

- Périé D et al. Boston brace correction in idiopathic scoliosis: a biomechanical study. Spine, 2003; 28 (15): 1672–1677

- Matthews M et al. The use of dynamic elastomeric fabric orthosis suits as an orthotic intervention in the management of children with neuropathic onset scoliosis: A retrospective audit of routine clinical case notes. Scoliosis and Spinal Disorders, 2016; 11 (1): 14

- Matthews M, Crawford R. The use of dynamic Lycra orthosis in the treatment of scoliosis: a case study. Prosthetics and Orthotics International, 2006; 30 (2): 174–181

- Barcelona Scoliosis Physical Therapy School. Definition of Scoliosis. https://bspts.net/wp-content/uploads/2020/01/UD3-Scoliosis-Definition.pdf (Zugriff am 31.07.2024)

- SMA Foundation. Scoliosis in SMA. https://www.smafoundation.org/wp-content/uploads/2014/03/Scoliosis-in-SMA.pdf (Zugriff am 02.07.2024)

- SpinalMuscularAtrophy.net. Physical and Occupational Therapy for Spinal Muscular Atrophy, 2021. https://spinalmuscularatrophy.net/physical-occupational-therapy (Zugriff am 02.07.2024)

- Vialle R, Thévenin-Lemoine C, Mary P. Neuromuscular scoliosis. Orthopaedics & Traumatology: Surgery & Research, 2013; 99 (1): 124–139

- Filatov EU et al. Frontal and sagittal patterns of neuromuscular spine deformities based on nosological profile. Coluna/Columna, 2022; 21 (4): e262160

- McCarthy RE. Management of neuromuscular scoliosis. Orthopedic Clinics of North America, 1999; 30 (3): 435–449

- Loughenbury PR, Tsirikos AI. Current concepts in the treatment of neuromuscular scoliosis: clinical assessment, treatment options, and surgical outcomes. Bone & Joint Journal, 2022; 3 (1): 85–92

- Vialle R, Thévenin-Lemoine C, Mary P. Neuromuscular scoliosis. Orthopaedics & Traumatology: Surgery & Research, 2013; 99 (1): 124–139

- Vialle R, Thévenin-Lemoine C, Mary P. Neuromuscular scoliosis. Orthopaedics & Traumatology: Surgery & Research, 2013; 99 (1): 124–139

- Strobl WM. Behandlungsprinzipien neuromuskulärer Skoliosen – Konservativ versus Operativ. Orthopädie Technik, 2011: 12: 922–927

- Letts M et al. Soft Boston orthosis in management of neuromuscular scoliosis: a preliminary report. Journal of Pediatric Orthopaedics, 1992; 12 (4): 470–474

- Périé D et al. Boston brace correction in idiopathic scoliosis: a biomechanical study. Spine, 2003; 28 (15): 1672–1677

- Matthews M et al. The use of dynamic elastomeric fabric orthosis suits as an orthotic intervention in the management of children with neuropathic onset scoliosis: A retrospective audit of routine clinical case notes. Scoliosis and Spinal Disorders, 2016; 11 (1): 14

- Matthews M, Crawford R. The use of dynamic Lycra orthosis in the treatment of scoliosis: a case study. Prosthetics and Orthotics International, 2006; 30 (2): 174–181

- Hilker R. Orthetische Versorgungen der neuromuskulären Skoliose. Orthopädie Technik, 2011; 1: 23–25

- Labelle H et al. Three-dimensional effect of the Boston brace on the thoracic spine and rib cage. Spine, 1996; 21 (1): 59–64

- Yagci G et al. In-brace alterations of pulmonary functions in adolescents wearing a brace for idiopathic scoliosis. Prosthetics and Orthotics International, 2019; 43 (4): 434–439

- Dubousset J. Importance of the three-dimensional concept in the treatment of scoliosis deformities. In: Dansereau J (Hrsg.). International Symposium on 3D Scoliotic Deformities joined with the VII International Symposium on Spinal Deformities and Surface Topography. Jena: Gustav Fischer Verlag, 1992: 302–311

- Rigo M, Jelacic M. Brace technology thematic series: the 3D Rigo Chêneau-type brace. Scoliosis and Spinal Disorders, 2017; 12 (10): 10

- Rigo M, Weiss HR. The Chêneau concept of bracing – biomechanical aspects. Studies in Health Technology and Informatics, 2008; 135: 303–319

- Rigo M, Jelacic M. Brace technology thematic series: the 3D Rigo Chêneau-type brace. Scoliosis and Spinal Disorders, 2017; 12 (10): 10

- Schildhauer S. Skoliosetherapie mit dem RSC-Versorgungssystem unter Anwendung der Chêneau-Korrektur-Prinzipien. Orthopädie Technik, 2012; 63 (11): 46–51

- Gallo D. Chancen und Möglichkeiten von CAD/CAM in der Orthopädie-Technik – erläutert am Beispiel der RSC Korsett Servicefertigung. Orthopädie Technik, 2005; 10: 704–711

- Gallo D, Wood G, Dallmayer R. Quality Control of Idiopathic Scoliosis Treatment in 147 Patients While Using the RSC® Brace. Journal of Prosthetics and Orthotics, 2011; 23 (2): 69–77

- Rigo MD, Villagrasa M, Gallo D. A specific scoliosis classification correlating with brace treatment: description and reliability. Scoliosis, 2010; 5 (1): 1

- Rivett L, Stewart A, Potterton J. The effect of compliance to a Rigo System Cheneau brace and a specific exercise programme on idiopathic scoliosis curvature: a comparative study: SOSORT 2014 award winner. Scoliosis, 2014; 9 (1): 5

- Filatov EU et al. Frontal and sagittal patterns of neuromuscular spine deformities based on nosological profile. Coluna/Columna, 2022; 21 (4): e262160

- Gallo D. Korrektur und Beeinflussung des Sagittalprofils der Wirbelsäule – Erfahrungen bei der Versorgung mit individuellen CAD-gefertigten und ‑konfektionierten Rumpforthesen-Systemen. Orthopädie Technik, 2009; 8: 542–545

- Rigo M, Jelacic M. Brace technology thematic series: the 3D Rigo Chêneau-type brace. Scoliosis and Spinal Disorders, 2017; 12 (10): 10

- Schildhauer S. Skoliosetherapie mit dem RSC-Versorgungssystem unter Anwendung der Chêneau-Korrektur-Prinzipien. Orthopädie Technik, 2012; 63 (11): 46–51

- Gallo D. Chancen und Möglichkeiten von CAD/CAM in der Orthopädie-Technik – erläutert am Beispiel der RSC Korsett Servicefertigung. Orthopädie Technik, 2005; 10: 704–711

- Gallo D, Wood G, Dallmayer R. Quality Control of Idiopathic Scoliosis Treatment in 147 Patients While Using the RSC® Brace. Journal of Prosthetics and Orthotics, 2011; 23 (2): 69–77

- Gallo D. Chancen und Möglichkeiten von CAD/CAM in der Orthopädie-Technik – erläutert am Beispiel der RSC Korsett Servicefertigung. Orthopädie Technik, 2005; 10: 704–711

- Gallo D. Korrektur und Beeinflussung des Sagittalprofils der Wirbelsäule – Erfahrungen bei der Versorgung mit individuellen CAD-gefertigten und ‑konfektionierten Rumpforthesen-Systemen. Orthopädie Technik, 2009; 8: 542–545

- Wishart BD, Kivlehan E. Neuromuscular Scoliosis: When, Who, Why and Outcomes. Physical Medicine and Rehabilitation Clinics of North America, 2021; 32(3): 547–556

- Rigo MD, Villagrasa M, Gallo D. A specific scoliosis classification correlating with brace treatment: description and reliability. Scoliosis, 2010; 5 (1): 1

- Kotwicki T, Jozwiak M. Conservative management of neuromuscular scoliosis: personal experience and review of literature. Disability and Rehabilitation, 2008; 30 (19): 792–798

- Merlini L et al. Scoliosis in spinal muscular atrophy: natural history and management. Developmental Medicine and Child Neurology 1989; 31 (4): 501–508

- Kotwicki T, Durmala J, Czubak J. Bracing for neuromuscular scoliosis: orthosis construction to improve the patient‘s function. Disability and Rehabilitation: Assistive Technology, 2008; 3 (3): 161–169

- Roberts SB, Tsirikos AI. Factors influencing the evaluation and management of neuromuscular scoliosis: A review of the literature. Journal of Back and Musculoskeletal Rehabilitation, 2016; 29 (4): 613–623