Im Gespräch mit der OT-Redaktion erläutert Silvio Semadeni, Inhaber des Sanitätshauses Hellwig, wie sensomotorische Einlagen seine jungen Patienten unterstützen – und das nicht nur als Hilfsmittel, sondern als aktives Trainingsgerät.

Welche Fußfehlstellungen oder Beschwerden treten bei Kindern besonders häufig auf?

Silvio Semadeni: Bei Kindern sehen wir in der Praxis besonders häufig den Knick-Senkfuß, daneben auch Sichel- und Hohlfüße sowie den habituellen Zehenspitzengang. Im neurologischen Bereich treten zudem spastische Spitzfußstellungen auf, etwa im Rahmen einer infantilen Cerebralparese. Auffällig ist jedoch, dass nicht allein die sichtbare Fußfehlstellung relevant ist, sondern ebenso die damit verbundenen Beschwerden. Viele Kinder zeigen ein unsicheres Gangbild, stolpern häufig oder ermüden schneller als Gleichaltrige. Manche klagen über Fuß- und Knieschmerzen, die sich vor allem nach längeren Geh- oder Stehphasen bemerkbar machen. Andere entwickeln asymmetrische Bewegungsmuster mit vermehrter Innenrotation und Überkreuzen der Beine. Auch Überlastungsbeschwerden im Bereich des Fußinnenrandes oder der Zehen gehören zu den typischen Begleiterscheinungen. Diese funktionellen Probleme sind Ausdruck muskulärer Dysbalancen, die nicht nur den Fuß selbst betreffen, sondern sich auf die gesamte Beinachse bis hin zu Hüfte und Becken auswirken können.

Inwiefern können hier insbesondere sensomotorische Einlagen helfen? Wie wirken diese auf die Fußmuskulatur und die Entwicklung des kindlichen Fußes?

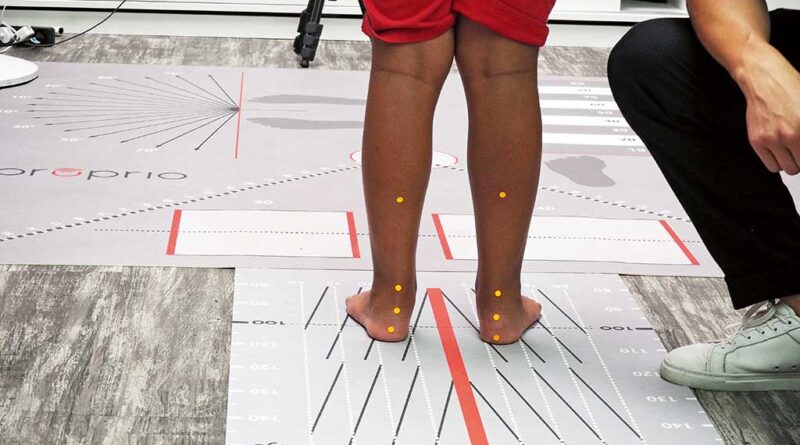

Sensomotorische Einlagen setzen gezielte Reize an Muskelsehnenverläufen. Dadurch wird die Muskelaktivität entweder gesteigert oder reduziert. Bei der häufigsten Indikation, dem hypotonen Knick-Senkfuß, aktivieren wir zum Beispiel gezielt den hinteren Schienbeinmuskel, um das Längsgewölbe aufzurichten. Beim Spitzfuß detonisieren wir die Wadenmuskeln mithilfe der Vorfußelemente. Das Ergebnis ist nicht nur eine passive Korrektur der Statik, sondern ein aktives muskuläres Training. So begleiten sensomotorische Einlagen oder Fußorthesen die Entwicklung des kindlichen Fußes nachhaltig, indem sie die neuromuskuläre Steuerung verbessern und Dysbalancen regulieren.

Ab welchem Alter oder Entwicklungsstadium sind sensomotorische Einlagen sinnvoll, und wann sollte man (noch) abwarten?

Grundsätzlich warten wir die Phase des natürlichen „Wachstumsfußes“ ab. Ab dem dritten Lebensjahr ist eine Versorgung in der Regel sinnvoll, wenn Fehlstellungen persistieren oder Beschwerden wie Schmerzen, häufiges Stolpern oder auffällige Gangbilder bestehen. Bei sehr deutlichen Defiziten, etwa einem Zehenspitzengang, kann bereits ein halbes Jahr nach Laufbeginn eine Versorgung begonnen werden.

Kinderfüße wachsen schnell – welche Herausforderungen ergeben sich daraus für die Versorgung und Anpassung der Einlagen?

Das rasche Wachstum erfordert engmaschige Kontrollen. Wir überprüfen die Passform viertel- bis halbjährlich, bei neurologischen Patienten sogar häufiger. Oft ist eine Nachbearbeitung der Module möglich, um die Wirkung anzupassen, ohne gleich ein komplett neues Paar Einlagen zu fertigen. Zusätzlich achten wir auf den Schuh: Ein fester Fersenhalt ist entscheidend, damit die sensomotorischen Impulse präzise wirken können.

Wie nehmen Kinder die Einlagen beim Gehen wahr?

Kinder reagieren meist sehr schnell und intuitiv. Oft laufen sie sofort mit den Einlagen los, ohne Eingewöhnungsschwierigkeiten. Denn das System ist ja noch viel flexibler als bei erwachsenen Menschen. Manche Kinder berichten anfänglich von einem „komischen Gefühl“, nach der ersten Tragezeit mitunter von leichtem Muskelkater. Das ist Ausdruck der neu angesteuerten Muskulatur. Nach kurzer Eingewöhnung integriert sich die Einlage in das Bewegungsmuster. Viele Kinder stolpern weniger und wirken motorisch sicherer. Mitunter beobachten wir im pädiatrischen Bereich sogar spontane Gangbildverbesserungen.

Ein Hilfsmittel hilft nur dann, wenn es auch getragen wird. Welche Tipps können Sie anderen Technikern an die Hand geben, Eltern und Kinder vom regelmäßigen Tragen zu überzeugen?

Wir erklären den Eltern sehr genau, dass die sensomotorische Einlage wie ein Trainingsgerät wirkt – die Wirkung entsteht nur durch regelmäßiges Tragen, am besten ganztägig, auch im Kindergarten oder in der Schule. Wichtig ist auch die Motivation des Kindes: Wir beziehen die Kinder in den Auswahlprozess ein, zum Beispiel bei der Wahl des Bezugsstoffes. Und wir bereiten die Familien darauf vor, dass ein Muskelkater auftreten kann – so wird er als positiver Trainingseffekt verstanden, nicht als Grund zum Absetzen.

Welche Rolle spielt die Zusammenarbeit mit Ärzten, Physiotherapeuten und anderen Fachkräften bei der Versorgung von Kindern mit sensomotorischen Einlagen?

Die sensomotorische Einlagenversorgung ist Teil eines interdisziplinären Behandlungskonzeptes. Der Arzt oder die Ärztin stellt die Indikation, wir übernehmen die technische Umsetzung und die Physiotherapie begleitet mitunter mit gezielten Übungen. Gerade bei Kindern mit neurologischen Erkrankungen ist die Abstimmung entscheidend, um Tonusregulation, Gangschule und Alltagsintegration optimal zu kombinieren.

Die Fragen stellte Pia Engelbrecht.

Silvio Semadeni ist Geschäftsführer der Sanitätshaus-Orthopädie-Technik F. Hellwig GmbH mit Filialen in Halle, Wolfen, Zörbig und Bitterfeld. Der Betrieb mit Zentralwerkstatt in der Rosenfelderstraße in Halle wurde von der Springer Aktiv AG als Sensomotorikzentrum lizensiert und ist einer von vielen Betrieben im deutschlandweiten Sensomotorikzentrum-Netzwerk. Semadeni ist gelernter Orthopädietechnik-Meister und als Vorstandsmitglied der Landesinnung Sachsen-Anhalt für Orthopädietechnik tätig.

- eVerordnung: Datenmodelle statt Papierberge — 9. Februar 2026

- Eine Socke, die fühlen lässt — 6. Februar 2026

- Ausbildung als Schlüssel für die Hilfsmittelversorgung — 4. Februar 2026