1 Institut für Arbeits‑, Sozial- und Umweltmedizin, Goethe-Universität Frankfurt

2 Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie, Universitätsklinikum Frankfurt, Goethe-Universität Frankfurt

3 Katharina-Schroth-Klinik, Bad Sobernheim

Einleitung

Das Gangmuster von Jugendlichen mit idiopathischer Skoliose (AIS) ist durch ungleichmäßige Translation und Verdrehung gekennzeichnet1. Hierbei sinkt die Beckenposition der ipsilateralen oder kontralateralen Beckenhälfte beim Gehen durch die Krümmung der Wirbelsäule auffälliger ab2 3 4 5. Thorakale Skoliosekrümmungen können beispielsweise, da sie ein sagittales Profil eines flachen Rückens aufweisen, zu einem ventralen Beckenkippen führen, um die Lordose der Lendenwirbelsäule zu ermöglichen, während lumbale oder thorakolumbale Krümmungen eine Hyperkyphose verursachen. Bei einer thorakalen Hauptkrümmung befindet sich der Rumpf in der koronalen Ebene weiterhin zentral über dem Becken6. Bei einer lumbalen Hauptkrümmung hingegen weicht der Rumpf signifikant zur konvexen Seite der Krümmung ab. Zusätzlich kann eine Cobb-Winkel-abhängige Bewegung des Thorax in der sagittalen Ebene beobachtet werden7. Diese Ergebnisse konnten jedoch nur durch Berücksichtigung der individuellen Krümmungen nachgewiesen werden, wobei angenommen wird, dass die Veränderung der Haltungssteuerung ebenfalls vom Krümmungstyp abhängt8 9. Radiografische Aufnahmen in zwei Ebenen zeigen, dass die Asymmetrie im Becken von Beginn der Erkrankung an bis zum Fortschreiten der Skoliose bestehen bleibt10. Es gibt auch eine einseitige Belastung des inneren Fußrandes, die mit einem Valgus des oberen Sprunggelenks und des Knies einhergeht. Zusätzlich ist das Ungleichgewicht mit einer erhöhten Belastung eines Beins und einer gestörten Abfolge von Körperrotation und ‑beugung verbunden11. Die resultierende Abweichung der Körperlotlinie führt zu einer seitlichen Neigung des Rumpfes und einer Verschiebung des Körperschwerpunkts, was beispielsweise eine erhöhte Belastung eines Beins und eine gestörte Körperrotationsabfolge bewirken kann12.

Die Auswirkungen der Skoliose auf die Haltung und das Gangverhalten zeigen, dass die Skoliose auch das Gangmuster beeinflusst, was unter anderem durch die plantare Druckverteilung nachgewiesen werden kann. Syczewska et al.13 zeigten, dass das Gangmuster von der Stärke der Wirbelsäulenkrümmung in der thorakolumbalen Skoliose und dem Vorhandensein von Beckenfehlstellungen abhängt. Dieses Ungleichgewicht könnte eng mit der Dysbalance der Rumpfmuskulatur14 15 und damit mit dem Einfluss auf das Gangmuster zusammenhängen. Folglich gehen Deformitäten der Wirbelsäule häufig mit Beckenfehlstellungen und ‑rotationen, Plattfüßen, Hohlfüßen und anderen biomechanischen Ungleichgewichten der unteren Gliedmaßen einher. Meistens tritt eine einseitige Belastung auf derselben Beinseite wie die begleitende Skoliose auf, wodurch das Risiko einseitiger Belastungen verringert werden soll. Achsabweichungen können zu Gelenkverschleiß, etwa in Hüfte oder Knie, führen.

Darüber hinaus untersuchten da Silveira et al. 16 die kurz- und langfristigen Auswirkungen der Korsettverwendung auf Wirbelsäule, Gleichgewicht und Gang bei Jugendlichen mit idiopathischer Skoliose. Sie stellten Verbesserungen des anteroposterioren und mediolateralen Gleichgewichts sowie eine Reduktion der Kontaktfläche des Vorfußes, des maximalen Drucks und der maximalen Kraft auf Vor- und Rückfuß (medial und lateral) sowie des maximalen Drucks auf den Mittelfuß bei sofortiger und langfristiger Verwendung des Korsetts (in Kombination mit spezifischen Übungen) fest.

Ein auf dem Prinzip der Dreipunktkorrektur basierendes Korsett soll die seitliche Rumpfneigung, die durch die Skoliose aufgrund einer thorakalen oder lumbalen Wirbelsäulenkrümmung von 20° nach Cobb verursacht wird, entgegenwirken17 (medizinische Therapieempfehlung in Deutschland) 18 19. Laut diesen Empfehlungen20 sollte ein Korsett getragen werden, wenn der Cobb-Winkel > 20° beträgt. Das Hauptziel der orthotischen Behandlung bei Jugendlichen mit idiopathischer Skoliose ist die Kontrolle des Krümmungsfortschritts bei Patienten mit dem höchsten Risiko (Krümmungen 25°–45° und Risser-Zeichen 0–2). Das Korsett soll den Körperschwerpunkt normalisieren und indirekt das Gangmuster beeinflussen21 22 23.

Mahaudens et al. 24 zeigten, dass innerhalb von sechs Monaten Korsetttherapie der Bewegungsumfang von Schulter, Becken, Hüfte und Sprunggelenk bei 13 jugendlichen weiblichen Patienten mit idiopathischer Skoliose (verschiedener Krümmungstypen) sich an die physiologischen Werte einer Kontrollgruppe annäherten. Eine Abnahme des Bewegungsumfangs von Becken und Hüfte um etwa 1–2° wurde von Wong et al. 25 durch Korsetttherapie mit starren Orthesen bei 21 weiblichen Jugendlichen (10–14 Jahre) über ein Jahr festgestellt. Ebenso wiesen Paolucci et al. 26 auf eine Verbesserung der Haltungssteuerung (Reduktion des Schwankens des Körperschwerpunkts und der Extremitätenbelastung) durch das Tragen eines Chêneau-Korsetts hin, verglichen mit einer Kontrollgruppe von 13 Patienten (11 w/2 m) mit einem Durchschnittsalter von 13,3 Jahren. Allerdings ging dies mit einer Verringerung der Gehgeschwindigkeit und der Schrittfrequenz einher. Die Autoren vermuteten, dass das Korsett die Mechanismen eines schnelleren Gangs ausbremste. Gur et al. 27 zeigten reduzierte Schwankungen und verbesserte Anpassungen beim Heben und Senken der Zehen sowie eine verbesserte Balance beim Stehen, insbesondere mit geschlossenen Augen, bei einem Vergleich von Messungen ohne Korsett mit solchen, bei denen ein Korsett bereits 30 Minuten getragen wurde.

Zusätzlich zur therapeutischen Verwendung des Korsetts zur Behandlung der Skoliose werden bewegungsbezogene (konservative) Therapien für Patienten mit stark ausgeprägter Skoliose empfohlen, die beispielsweise durch den Cobb-Winkel diagnostiziert wird. Ziel der konservativen Skoliose-Therapien ist es, das Fortschreiten der Skoliose zu verringern und eine ausgewogene Belastung auf beide Beine zu erreichen. Verbesserte Ergebnisse können erzielt werden, wenn Patienten eine sagittale Perpendikularität aufweisen, begleitet von einer besseren horizontalen Ausrichtung von Schultern und Becken.

Die Katharina-Schroth-Therapie28 29 ist hierbei eine effektive Form der konservativen Behandlung der Skoliose. Sie besteht aus verschiedenen physiotherapeutischen Elementen in Kombination mit Atemübungen und basiert auf der möglichen Steuerung der Atmung30. Diese Übungen werden unter Aufsicht vermittelt, um die Fortschreitung der Skoliose zu verlangsamen und gleichzeitig eine hohe Lebensqualität möglichst uneingeschränkt aufrechtzuerhalten31 32.

Schreiber et al. 33 konnten in einem sechsmonatigen Kurs bei 25 Patienten im Alter von 10–18 Jahren mit Wirbelsäulenkrümmungen von 10–45° und einem Risser-Grad von 0–5 durch die Kombination einer Schroth-Therapie mit einer Standardtherapie eine signifikante Reduktion der Wirbelsäulenkrümmung um 1,2° nachweisen. In einer Kontrollgruppe von 25 Patienten verschlechterte sich die Hauptkrümmung jedoch um 2,3°. Kim et al. 34 und Kwan et al. 35 bestätigten in ihren Studien, dass durch Schroth-Therapie eine signifikante Reduktion des Cobb-Winkels erzielt werden konnte. Diese Ergebnisse wurden von Hedayati et al. 36 bestätigt, die zeigten, dass kürzere Intervalle bei der Anpassung des Korsetts (zweimal pro Woche) in Kombination mit Gruppenübungen die Patientenzufriedenheit erhöhen und die Cobb-Winkel der Skoliose reduzieren.

Die bisher verwendeten Messmethoden zur Überwachung des Skoliose-Fortschritts (Therapie) umfassen beispielsweise Elektromyografie (EMG) zur Messung der Muskelaktivität, Motion-Capture-Systeme zur Analyse des Gangmusters (zur Erhebung der axialen Position der unteren Extremitäten oder der Rotationsstellung der Füße) oder Kraftmessplatten zur Erfassung des Gleichgewichts. Allerdings sind diese Techniken sehr kosten‑, zeit- und platzintensiv und daher vor allem für biomechanische Labore geeignet, nicht jedoch für Rehabilitationskliniken zur metrologischen Unterstützung der medizinischen Verlaufskontrolle oder Diagnostik bei idiopathischen Skoliosepatienten.

Die plantare Druckverteilung wurde bisher zur Bewertung der Wirkung orthotischer Einlagen verwendet. Li et al. 37 verbesserten innerhalb von zwei Monaten insbesondere die Fußdynamik beim Gehen bei AIS-Patienten durch den Einsatz orthotischer Einlagen. Diese verbesserten die strukturellen und funktionellen abnormalen Biomechaniken der plantaren Druckverteilung (verbesserten die Balance der Kraftverteilung) und beeinflussten somit Gang und Haltung durch die Veränderung der Druckverteilung.

Folglich ist die plantare Druckverteilung eine Messmethode, die sich zur diagnostischen Unterstützung des Gangtrainings38 und zur Untersuchung des Gangmusters in der Therapie von Patienten mit idiopathischer Skoliose im klinischen Alltag eignet. Die daraus resultierenden Parameter der plantaren Druckverteilung können verwendet werden, um Aussagen über eine symmetrische Druckverteilung zwischen linkem und rechtem Fuß insgesamt sowie für jede Fußzone (z. B. Zehen, Ballen, Mittelfuß) und das Abrollverhalten oder die Fußform (z. B. Hohlfuß, Plattfuß) zu treffen.

Die plantare Druckverteilung kann idealerweise mit dem Innenschuhmesssystem erfasst werden. Über eine Gehstrecke von mindestens 12 Metern wurden mehrere aufeinanderfolgende Schrittzyklen des linken und rechten Fußes ohne lange Vorbereitungszeit aufgezeichnet.

Das Ziel der vorliegenden Studie war daher, die plantare Druckverteilung von Jugendlichen während einer vierwöchigen stationären kombinierten Schroth- und Korsetttherapie zu bewerten. Da die Frage der plantaren Druckverteilung bisher nicht untersucht wurde, hat vorliegende Untersuchung einen Pilotcharakter. Somit sollen folgende Fragen geklärt werden: Inwieweit beeinflusst das Korsett die plantare Druckverteilung? Kann eine Harmonisierung des Abrollverhaltens beobachtet werden? Schließlich sollte festgestellt werden, ob das Innenschuhmesssystem als technische Unterstützung der medizinischen Verlaufskontrolle bei Patienten mit idiopathischer Skoliose im Klinikalltag geeignet ist und ob sinnvolle Erkenntnisse zur Vervollständigung der medizinischen Diagnostik gewonnen werden können.

Die zu überprüfenden Hypothesen lauten:

- Das Tragen des Korsetts gleicht den mittleren Druck der plantaren Druckverteilung während des Reha-Aufenthalts aus.

- Das prozentuale Verhältnis zwischen Abbrems- und Beschleunigungsvorgang ändert sich während des Reha-Aufenthalts nicht.

Material und Methoden

Teilnehmer

20 Jugendliche (14 weiblich/6 männlich) im Alter von 12 bis 16 Jahren (14,22 ± 1,35 Jahre) nahmen an dieser prospektiven klinischen Studie teil. Alle Teilnehmer wurden zunächst stationär in der Katharina-Schroth-Klinik in Bad Sobernheim mit einer ärztlich diagnostizierten idiopathischen Skoliose aufgenommen. Alle Teilnehmer wiesen einen Cobb-Winkel zwischen 20° und 50° auf, weshalb eine kombinierte Korsett- und Physiotherapie indiziert war. Die Krümmungstypen der Teilnehmer umfassten thorakale, thorakolumbale oder lumbale Hauptlokalisationen.

In die Studie eingeschlossen wurden Patienten mit einem stationären Aufenthalt von mindestens vier Wochen, einem Alter zwischen 12 und 16 Jahren sowie einer ärztlich bestätigten idiopathischen Skoliose mit Verordnung einer kombinierten konservativen Korsett- und Schroth-Therapie. Erste Erfahrungen mit der Schroth-Therapie waren im ambulanten Rahmen in unterschiedlichem Ausmaß vorhanden. Jeder Patient verwendete vor dem stationären Aufenthalt bereits ein maßgeschneidertes Chêneau-Korsett39 40. Dies ist Voraussetzung für die Teilnahme an dieser Rehabilitation. Dennoch wurden alle Patienten neu mit einem Korsett ausgestattet, das sie maximal zwei Wochen vor Beginn ihres ersten stationären Aufenthalts erhielten. Patienten mit neuropathischer, angeborener oder syndromischer Skoliose sowie solche mit vorangegangenen Operationen aufgrund von Skoliose oder akuten Verletzungen wurden ausgeschlossen. Die Teilnahme war freiwillig, und es wurde eine schriftliche Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten eingeholt.

Die Stichprobengröße basierte auf einer Effektstärke von Rosenthals r = 0,5, einer Power von 85 % und einem Alpha von 5 %, woraus sich ein Bedarf von 20 Teilnehmern ergab (kein Dropout wurde berücksichtigt).

Die Studie wurde von der Ethikkommission der medizinischen Fakultät der Goethe-Universität Frankfurt (Nr. 426/16) genehmigt. Die Einwilligung wurde von allen Teilnehmern und/oder ihren Erziehungsberechtigten eingeholt.

Plantare Druckverteilung

Das GP MobilData Funk-Messsystem der GeBioM mbH (Münster, Deutschland) wurde zur Bestimmung der plantaren Druckverteilung in der Studie eingesetzt (Abb. 1). Dieses System verwendet flexible Einlegesohlen, die den Schuhgrößen 36–46 entsprechen und 40–64 Widerstandssensoren pro Sohlenpaar enthalten. Die spezielle Multiplexing-Methode liest jeden Sensor mit einer Abtastrate von 200 Hz und einer Messungenauigkeit von ± 5 % gemäß Herstellerangaben aus. Für die Datenerfassung wird die Fußsohle in sieben Zonen unterteilt: Ferse (H), Mittelfuß (M), innerer Ballen (BI), medialer Ballen (BM), äußerer Ballen (BA), Zehen (Z) und Gesamtfuß (G). Es wurden fünf Parameter erfasst: der durchschnittliche Druck, die belastete Fläche, der Impuls, das prozentuale Verhältnis zwischen Abbremsvorgang und Beschleunigung sowie die Kontaktzeit.

Untersuchungsverfahren

Die Datenerfassung erfolgte zu Beginn und am Ende des stationären Aufenthalts. Dazu wurden den Teilnehmern Messsohlen in die eigenen Sportschuhe (Größen 36–46) eingelegt. Nach Auswahl der korrekten Einlegesohlengröße wurde die Sohle in den Schuh gelegt und überprüft, dass diese sich weder verschob noch Falten bildete. Vorab durchgeführte Testmessungen wurden nicht in die statistische Auswertung einbezogen. Jeder Teilnehmer legte eine Gesamtdistanz von 30 Metern zurück (drei Wiederholungen von jeweils 10 Metern) mit einer selbstgewählten konstanten Geschwindigkeit. Während des Gehens wurden die Daten des linken und rechten Fußes aufgezeichnet. Zwischen den Messungen wurde eine Unterbrechung von etwa 30 Sekunden eingehalten, um Beeinflussungen zu vermeiden.

Es wurden zwei Messbedingungen verwendet: mit und ohne individuellem Korsett des Patienten. Aus den Einzelmessungen wurden Mittelwerte berechnet, die als Grundlage für die statistische Auswertung dienten.

Statistische Auswertung

Die Berechnungen wurden mit dem Softwareprogramm BiAS (Version 11.03, Epsilon Verlag, Darmstadt) durchgeführt. Zunächst wurden alle Daten mit dem Kolmogorov-Smirnov-Test mit Lilliefors-Korrektur auf Normalverteilung getestet. Wenn der p-Wert >5 % war, wurde eine Normalverteilung angenommen. Für normalverteilte Daten wurde der T‑Test für abhängige Stichproben verwendet, für nicht-parametrische Daten der Wilcoxon-Matched-Pairs-Test. Zur Bewertung der Gangsymmetrie wurden die Unterschiede zwischen dem linken und rechten Fuß vor und nach dem stationären Aufenthalt verglichen. Alle p-Werte wurden anschließend einer Bonferroni-Holm-Korrektur unterzogen.

Die Effektstärke wurde anhand des Korrelationskoeffizienten r nach Rosenthal bewertet: 0,1 = kleiner Effekt, 0,3 = mittlerer Effekt, 0,5 = großer Effekt. Das Signifikanzniveau wurde auf 5 % festgelegt.

Für die deskriptive Darstellung der Daten in den Diagrammen wurden Mediane sowie das erste und dritte Quartil verwendet, da die Hälfte der Daten nicht normal verteilt war.

Ergebnisse

Alle demografischen und klinischen Merkmale der 20 Teilnehmer sind in Tabelle 1 aufgeführt.

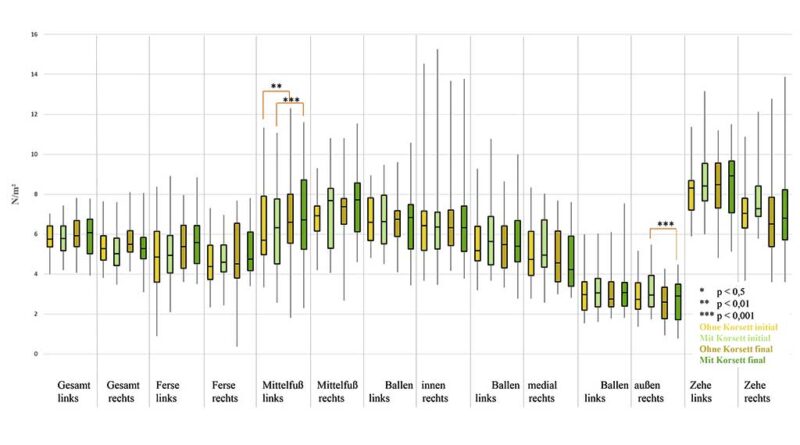

Mittlerer Druck

Der Vergleich zwischen dem Tragen und Nicht-Tragen eines Korsetts zu Beginn und am Ende des stationären Aufenthalts zeigte nach Bonferroni-Holm-Korrektur keine signifikanten Unterschiede (p ≥ 0,05) bei der plantaren Druckverteilung des linken oder rechten Fußes.

Der Vergleich vor und nach der Therapie ohne Korsett ergab einen signifikanten Wert von p = 0,01 (r: 0,41) im Bereich des rechten Mittelfußes mit Medianwerten von 2,98 N/m² vor der Therapie und 2,58 N/m² nach der Therapie.

Beim Tragen eines Korsetts wurden signifikante p‑Werte von p = 0,001 (r: 0,46 bzw. 0,48) für den rechten Mittelfußbereich und den äußeren Ballen des rechten Fußes festgestellt (Medianwerte: rechter Mittelfuß vor der Therapie 3,16 N/m², nach der Therapie 2,70 N/m²; äußerer Ballen des rechten Fußes vor der Therapie 5,40 N/m², nach der Therapie 4,78 N/m²). Für die übrigen Parameter konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden (Abb. 2).

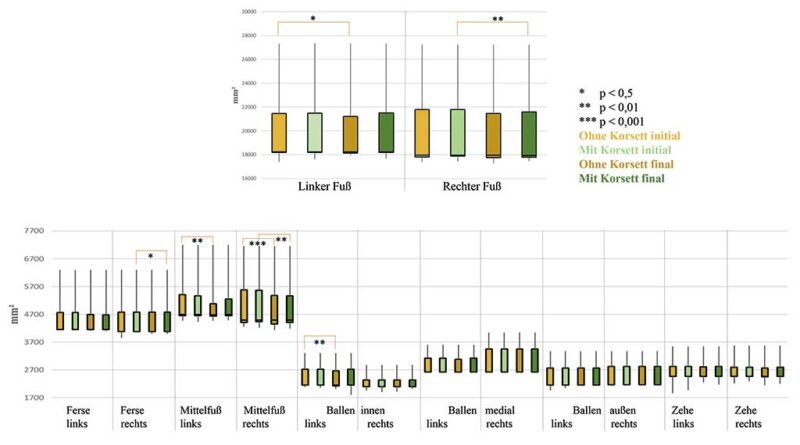

Belastete Fläche

Beim Vergleich der Messungen mit und ohne Korsett vor und nach der Behandlung wurden fast identische Werte in allen Zonen festgestellt, die nicht signifikant unterschiedlich waren.

Die Bonferroni-Holm-korrigierten p-Werte der Messungen ohne Orthese vor und nach der Behandlung ergaben signifikante Werte für den gesamten linken Fuß (p = 0,02, Median vor der Behandlung 18.250 mm², Median nach der Behandlung 18.229,17 mm², r: 0,37), den linken Mittelfuß (p = 0,01, Median vor der Behandlung 4.700 mm², Median nach der Behandlung 4.683,33 mm², r: 0,39), den inneren Ballen des linken Fußes (p = 0,01, Median vor und nach der Behandlung 2.150 mm², r: 0,60) sowie den rechten Mittelfuß (p = 0,001, Median vor der Behandlung 4.500 mm², Median nach der Behandlung 4.495,83 mm², r: 0,56).

Ein Vergleich der Messungen mit Korsett vor und nach der Therapie zeigte signifikante Unterschiede für den gesamten rechten Fuß (p = 0,01, Median vor der Behandlung 17.950,00 mm², Median nach der Behandlung 17.937,50 mm², r: 0,44), die rechte Ferse (p = 0,03, Median vor und nach der Behandlung 4.075 mm², r: 0,60) und den rechten Mittelfuß (p = 0,01, Median vor der Behandlung 4.500 mm², Median nach der Behandlung 4.495,83 mm², r: 0,44). Für die übrigen Vergleiche konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden (Abb. 3).

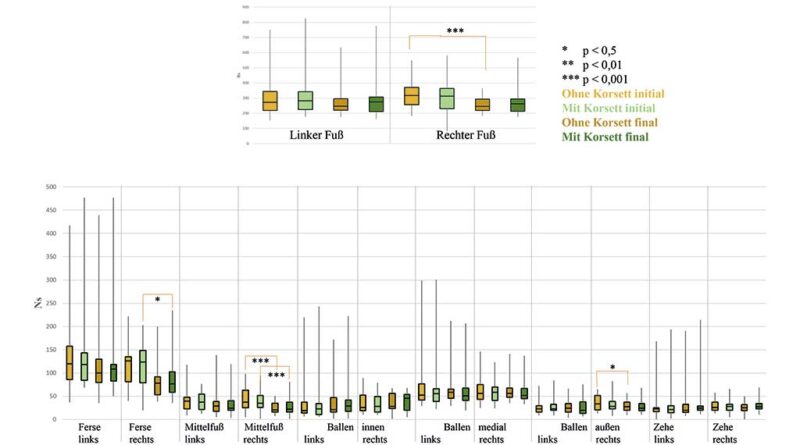

Impuls

Der Vergleich der Impulsdaten mit und ohne Korsett vor und nach dem stationären Aufenthalt zeigte keine Signifikanz für den linken oder rechten Fuß.

Der Vergleich der Daten ohne Korsett vor und nach dem Aufenthalt ergab signifikante Unterschiede für den gesamten rechten Fuß (p = 0,001, Median vor der Behandlung 316,93 Ns, Median nach der Behandlung 244,65 Ns, r: 0,45) und den rechten Mittelfuß (p = 0,001, Median vor der Behandlung 37,27 Ns, Median nach der Behandlung 20,46 Ns, r: 0,55).

Beim Vergleich der Daten mit Korsett vor und nach der Therapie wurden signifikante p-Werte für die rechte Ferse (p = 0,02, Median vor der Behandlung 123,38 Ns, Median nach der Behandlung 76,56 Ns, r: 0,37), den rechten Mittelfuß (p = 0,001, Median vor der Behandlung 35,15 Ns, Median nach der Behandlung 22,27 Ns, r: 0,43) und den äußeren Ballen des rechten Fußes (p = 0,02, Median vor der Behandlung 28,47 Ns, Median nach der Behandlung 24,75 Ns, r: 0,38) festgestellt. Die übrigen Ergebnisse zeigten keine signifikanten Unterschiede (Abb. 4).

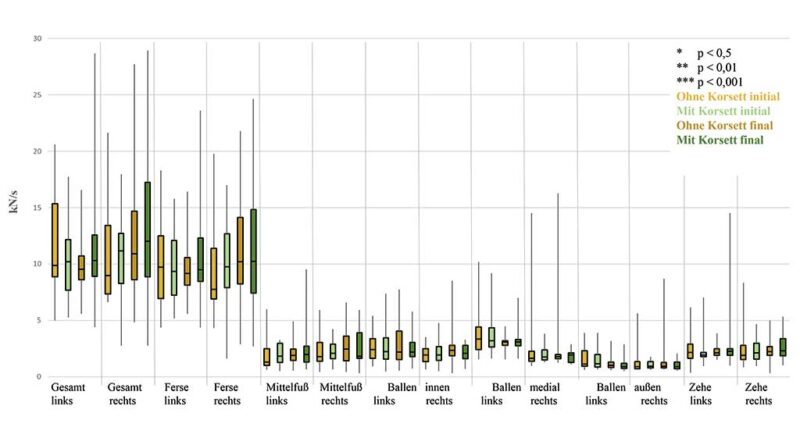

Kraftrate

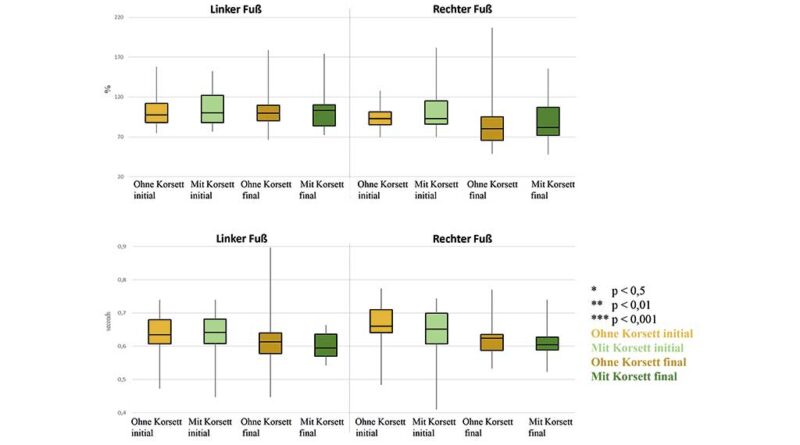

Für die Kraftrate wurden keine signifikanten Unterschiede festgestellt. Dies galt sowohl für die Intra-Korsett-Vergleiche vor und nach der Behandlung als auch für die Vergleichsmessungen zu Beginn und am Ende des Aufenthalts (Abb. 5).

Prozentuales Verhältnis von Abbremsvorgang und Beschleunigung

Das prozentuale Verhältnis zwischen dem Abbremsvorgang und der Beschleunigung zeigte zu Beginn der Messungen einen Wert von annähernd 100 %, der für alle Bedingungen bestätigt wurde und sich nicht über die bekannte Messungenauigkeit von 5 % hinaus veränderte (Abb. 6a). Es wurden keine signifikanten Unterschiede zwischen der initialen und der finalen Messung festgestellt.

Kontaktzeit

Es gab keine signifikanten Unterschiede zwischen den initialen und finalen Messungen bei allen Vergleichen der Kontaktzeit (Tab. 2 und Abb. 6B), sodass die Gehgeschwindigkeit in jeder Messung als konstant angesehen wurde.

Gangsymmetrie

Nur für den Impuls konnte nach Bonferroni-Holm-Korrektur ein signifikanter p-Wert im Mittelfußbereich festgestellt werden (p ≤ 0,001, vor der Behandlung 1,61 Ns, nach der Behandlung 16,67 Ns, r: 0,45), sowohl mit als auch ohne Korsett. Alle anderen Fußzonen zeigten keine signifikanten Ergebnisse. Dasselbe galt für alle anderen Parameter.

Diskussion

Da bislang keine vergleichenden Analysen zu den Auswirkungen der kombinierten Schroth- und Korsett-Therapie während einer vierwöchigen stationären Rehabilitation auf die plantare Druckverteilung vorliegen, kann die vorliegende Studie als Pilotstudie betrachtet werden.

Die Ergebnisse zeigen isolierte signifikante Unterschiede im Vergleich der Messungen vor und nach der stationären Rehabilitation, sowohl mit als auch ohne Korsett, für den linken und rechten Fuß sowie im Vergleich mit vs. ohne Korsett. Die meisten dieser signifikanten Unterschiede wiesen eine mittlere Effektstärke auf. Bei der Bewertung der Ergebnisse muss jedoch die Messungenauigkeit des Systems von 5 % berücksichtigt werden. Diese prozentuale Abweichung in den Mittel- oder Medianwerten verringert die klinische Relevanz der signifikanten Unterschiede (vorwiegend mittlere Effektstärke).

Aus den Messungen wird deutlich, dass die plantare Druckverteilung bereits zu Beginn der Datenerhebung im Wesentlichen ausgeglichen war, da die Unterschiede im mittleren Druck und der Kraftrate zwischen den jeweiligen Fußzonen des linken und rechten Fußes größtenteils sehr gering waren und auch nach vier Wochen Therapie keine signifikanten Änderungen aufwiesen. Es traten weder Verbesserungen noch Verschlechterungen auf. Zudem gab es keine Veränderung der Längs- und Quergewölbe, erkennbar an der Belastungsfläche der Messsensoren in den Bereichen des Mittelfußes und Vorfußes. Der Impuls mit leicht erhöhter zeitlicher Belastung des Vorfußes blieb über alle Messungen weitgehend konstant.

Ein weiterer Aspekt, der das bereits zu Beginn ausgeglichene Gangmuster unterstreicht, ist das prozentuale Verhältnis zwischen dem Abbrems- und Beschleunigungsvorgang. Dieses zeigte bereits zu Beginn ein gleichmäßiges Verhältnis zwischen Fersenauftritt und Abstoß des Vorfußes (fast 100 %). Da die Kontaktzeit in allen Messungen konstant blieb, kann ein Geschwindigkeitseffekt ausgeschlossen werden.

Daher muss Hypothese 1 verworfen und Hypothese 2 bestätigt werden. Die Frage, warum die Beckenposition bzw. Beckenbewegungen und die Haltungssteuerung durch die Therapie positiv beeinflusst werden können41 42 43, obwohl das plantare Abrollverhalten bereits zu Beginn ausgeglichen ist und während des Aufenthalts konstant bleibt, ergibt sich aus den Ergebnissen.

Theoretisch kann angenommen werden, dass ein menschlicher Körper, der von einer Deformität betroffen ist, versucht, ein „anatomisch-physiologisches“ Gleichgewicht durch neuromuskuläre Kompensationsprozesse wiederherzustellen44. Das Becken verbindet die Wirbelsäule mit der unteren Extremität und kann als Grundlage der Bewegungsübertragung einen wesentlichen Beitrag zur Ausprägung des Gangmusters leisten. Bei idiopathischer Skoliose bilden sich gegenläufige Krümmungen, um das Gleichgewicht des Körpers zu erhalten, während biomechanische sowie neuromuskuläre Kompensationsprozesse der Deformität entgegenwirken. Diese neurophysiologischen Prozesse scheinen so gut zu kompensieren, dass zwar positive Einflüsse des Korsetts im Rumpfbereich sichtbar sind45, die plantare Druckverteilung jedoch von Anfang an ausgeglichen ist. Dies bestätigt die positiven Folgen dieser Kompensationsmechanismen.

Ein vorheriger Einfluss oder Gewöhnungseffekt durch das Korsett kann ausgeschlossen werden, da die Patienten dieser Studie einerseits noch keinen stationären Aufenthalt hatten und andererseits vor der Studie nur wenige physiotherapeutische Stunden absolvierten. Die individuell angepasste, variable Schroth-Therapie46, die während des Aufenthalts intensiv durchgeführt wurde, könnte diesen Effekt positiv unterstützt haben.

Die Auswirkungen eines Korsetts auf die plantare Druckverteilung bei Patienten mit AIS wurden bislang nur von Li et al. 47 untersucht. Diese zeigten eine asymmetrische plantare Druckverteilung bei AIS-Patienten, unabhängig von der randomisierten Gruppenzuteilung (Korsett vs. Korsett und Einlagen). Alle Patienten hatten einen moderaten Cobb-Winkel (ca. 33°), ähnlich den Patienten in der vorliegenden Studie. Die genaue Lokalisation der Skoliose bei Li et al. 48 wurde jedoch nicht angegeben. Sie zeigten, dass der Driftindex des plantaren Druckzentrums in der AIS-Gruppe signifikant höher (ca. 4°) war als in der gesunden Gruppe. Zudem fanden sie signifikante Unterschiede im Verhältnis des medialen und lateralen Fersendrucks (M/l) und im Gesamtdruck mit einer durchschnittlichen Abweichung von 0,03 bis 0,16 N/m².

Die vorliegenden Ergebnisse stehen somit im Gegensatz zu anderen Studien, in denen andere Messmethoden wie optische Bewegungsdetektionssysteme49 50 oder baropodometrische Druckmessplattformen51 52 verwendet wurden.

Stärken und Einschränkungen

Bislang war unklar, ob und in welchem Umfang diese kombinierte Therapie die plantare Druckverteilung beeinflusst, insbesondere im Hinblick auf eine Harmonisierung des Gangmusters. Diese Informationen sind im Kontext eines begleitenden Gangtrainings als Teil der Therapie von Bedeutung.

In Deutschland basiert die medizinische Therapieindikation für Jugendliche mit Skoliose auf der S2-Leitlinie für „Adoleszente Idiopathische Skoliose“. Die medizinische Indikation beruht stets auf einem Röntgenbild und der Klassifikation des Cobb-Winkels gemäß der S2-Leitlinie53. Skoliosen zwischen 20° und 50° müssen mit Korsett und konservativer Therapie behandelt werden. Milder ausgeprägte Skoliosen erhalten nur konservative Therapie, z. B. Schroth-Therapie. Skoliosen > 50° haben eine OP-Indikation. Ein Vergleich mit Patientengruppen mit einem Cobb-Winkel < 20° oder > 50° ist aufgrund unterschiedlicher Kriterien nicht möglich.

Zusätzliche Röntgenaufnahmen zur Bewertung von Beinlängendifferenzen sind ethisch nicht vertretbar. Künftige Studien sollten weitere Aspekte wie die Rotationsposition des Fußes während des Gehens untersuchen.

Zukünftige Forschung

Die stationäre Behandlung dauerte vier Wochen. Ob diese Behandlungsdauer ausreicht, um signifikante Änderungen in der plantaren Druckverteilung oder langfristige Effekte der Therapie zu beobachten, kann auf Basis der verfügbaren Daten nicht abschließend beantwortet werden, da keine Vergleichsdaten aus anderen Studien vorliegen. Dieser Zeitraum für die Rehabilitation ist durch die deutsche Rentenversicherung festgelegt und gesetzlich für diese Therapieform bei Jugendlichen vorgeschrieben. Diese Aspekte sollten Gegenstand zukünftiger Studien sein.

Darüber hinaus ist aus der aktuellen Literatur nicht ersichtlich, ob sich das Gangmuster von Jugendlichen von dem erwachsener Skoliosepatienten unterscheidet und in welchem Ausmaß. Dabei sollte berücksichtigt werden, dass divergente, asymmetrische Belastungen der Wirbelsäule je nach Krümmungsgrad und Lokalisation der Skoliose entstehen können. Dies könnte sich unterschiedlich auf den Effekt der Korsettanpassung auswirken. Dies sollte in weiteren Studien untersucht werden, um mögliche Unterschiede zu erkennen. Es bleibt auch offen, ob eine durch das Korsett induzierte Beckenkorrektur zu einer veränderten Muskelaktivierung der Fußmuskulatur führt.

Die genannten Ideen für zukünftige Untersuchungen sollten zusätzliche Messmethoden neben der plantaren Druckverteilung einbeziehen, um sowohl die statischen als auch die dynamischen Komponenten der menschlichen Körperhaltung angemessen zu erfassen.

Neben der kombinierten Korsett- und Schroth-Therapie ist das Gangtraining ein Teilbereich der Rehabilitation. Dieses kann individuell durch orthopädische Einlagen unterstützt werden. Ein Ziel von Einlagen ist es, muskuläre Dysbalancen auszugleichen und eine ausgeglichene Haltung zu erreichen. In diesem Zusammenhang stellt sich auch die Frage nach einer Schuherhöhung oder einem Ausgleich einer Beinlängendifferenz durch eine Einlagenerhöhung, um die Lasten besser zu verteilen. Während des Gangtrainings sollte das korrekte Gangmuster bewusst erlernt werden (einschließlich Abrollverhalten, Inversion, Eversion, Pronation und Supination). Mit den Daten aus der plantaren Druckverteilung kann die therapeutische Ganganalyse besser koordiniert werden. Zudem könnten die Fußform (z. B. Hohlfuß, Plattfuß) hinzugenommen werden, da sie Hinweise darauf gibt, ob und welche Fußorthese erforderlich ist. Ob die Therapie jedoch einen Einfluss auf die Rotationsposition der Füße hatte, kann allein durch die plantare Druckverteilung nicht untersucht werden.

Fazit

Zusammenfassend zeigt diese Beobachtungs-Kohortenstudie, dass die plantare Druckverteilung bei Jugendlichen mit idiopathischer Skoliose (medianer thorakaler Cobb-Winkel 30°) zwischen dem rechten und linken Fuß bereits weitgehend ausgeglichen ist. Zudem bleibt das Gangmuster über einen Zeitraum von vier Wochen Korsetttherapie in Kombination mit einer Schroth-Therapie stabil und verschlechtert sich nicht, obwohl das Korsett einen gewissen Einfluss auf die Beckenposition und Haltung hat.

Aufgrund seiner einfachen Handhabung und schnellen Datenerfassung könnte das Innenschuhmesssystem eine geeignete Methode für Zwischen- oder Nachuntersuchungen bei der Behandlung idiopathischer Skoliose sein. Dies gilt insbesondere, wenn orthopädische Interventionen in die Therapie integriert werden.

Hinweis:

Dieser Artikel erschien in ähnlicher Form auf Englisch in BMC Musculoskeletal Disorders. doi: 10.1186/s12891-024–07841‑z

Für die Autoren:

Prof. Dr. Dr. Daniela Ohlendorf

Institut für Arbeits‑, Sozial- und Umweltmedizin

Goethe-Universität Frankfurt/Main

Theodor-Stern-Kai 7, Gebäude 9a

60596 Frankfurt

ohlendorf@med.uni-frankfurt.de

Begutachteter Beitrag/reviewed paper

Ohlendorf D et al. Keine Auswirkungen einer vierwöchigen kombinierten Korsett- und Schroth-Therapie bei moderater idiopathischer adoleszenter Skoliose auf die plantare Druckverteilung. Orthopädie Technik, 2025; 76 (5): 58–67

Tab. 1 Demografische und klinische Merkmale der Probanden. Lokalisation Skoliose bei den 14 weiblichen und 6 männlichen Patienten: 15 thorakal rechts/ lumbal links (doppelbögig); 4 thorakolumbal rechts; 1 thorakal rechts.

| Alter (Jahre) | Körpergröße (cm) | Körpergewicht (kg) | Body-Maß-Index (kg/m²) | Cobb-Winkel thorakal (°) | Cobb-Winkel lumbal (°) | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Mittelwert | 14,22 | 164,22 | 54,73 | 20,12 | 30,40 | 28,39 |

| Standardabweichung | 1,35 | 7,70 | 12,19 | 3,05 | 10,75 | 8,39 |

| Median | 14 | 164,50 | 50,30 | 19,60 | 34,00 | 30,00 |

| 1./3. Quartil | 13/15 | 158,00/168,00 | 46,65/61,35 | 17,81/21,05 | 20,00/40,00 | 15,00/34,50 |

Tab. 2 Darstellung der Mediane und des 1. und 3. Quartils der Kontaktzeit mit und ohne Tragen des Korsetts zu Beginn und am Ende des stationären Rehabilitationsaufenthaltes (in Sek.).

| Beginn des stationären Rehabilitationsaufenthalts der Patienten | Ende des stationären Rehabilitationsaufenthalts der Patienten | |||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Ohne Korsett | Mit Korsett | Ohne Korsett | Mit Korsett | |||||||||

| Median | 1. Quartil | 3. Quartil | Median | 1. Quartil | 3. Quartil | Median | 1. Quartil | 3. Quartil | Median | 1. Quartil | 3. Quartil | |

| Gesamt | 0,66 | 0,64 | 0,71 | 0,65 | 0,60 | 0,70 | 0,62 | 0,58 | 0,64 | 0,60 | 0,58 | 0,64 |

Quellenverzeichnis

- Prothesenversorgung nach transhumeraler Osseointegration mit Pattern-Recognition-Steuerung – Fallbericht einer Systemumstellung — 14. Februar 2026

- Technologie und Funktionsweise des Prothesenkniegelenks Genium X4 — 13. Februar 2026

- Ein engagierter Leistungssportler mit Hemiparese und der Einsatz sensomotorischer Fußorthesen (SMFO) — 12. Februar 2026

- Steffan K. Physiotherapie in der idiopathischen Skoliosebehandlung. Der Orthopäde, 2015; 44 (11): 852–858

- Grifka J, Kuster M. Orthopädie und Unfallchirurgie. Berlin: Springer, 2011

- Kröner C, Koletzko B. Basiswissen Pädiatrie. Berlin: Springer, 2010

- Rüther W, Lohmann CH. Orthopädie und Unfallchirurgie. 20. Auflage, München: Urban & Fischer/Elsevier, 2014

- Perry J. Ganganalyse. Norm und Pathologie des Gehens. München: Urban & Fischer/Elsevier, 2003

- Nishida M et al. Position of the major curve influences asymmetrical trunk kinematics during gait in adolescent idiopathic scoliosis. Gait & Posture, 2017; 51: 142–148

- Schmid S et al. Quantifying spinal gait kinematics using an enhanced optical motion capture approach in adolescent idiopathic scoliosis. Gait & Posture, 2016; 44: 231–237

- Nishida M et al. Position of the major curve influences asymmetrical trunk kinematics during gait in adolescent idiopathic scoliosis. Gait & Posture, 2017; 51: 142–148

- Schmid S et al. Quantifying spinal gait kinematics using an enhanced optical motion capture approach in adolescent idiopathic scoliosis. Gait & Posture, 2016; 44: 231–237

- Begon M et al. Three-dimensional vertebral wedging and pelvic asymmetries in the early stages of adolescent idiopathic scoliosis. The Spine Journal, 2015; 15 (3): 477–486

- Steffan K. Physiotherapie in der idiopathischen Skoliosebehandlung. Der Orthopäde, 2015; 44 (11): 852–858

- Steffan K. Physiotherapie in der idiopathischen Skoliosebehandlung. Der Orthopäde, 2015; 44 (11): 852–858

- Syczewska M et al. Influence of the structural deformity of the spine on the gait pathology in scoliotic patients. Gait & Posture, 2012; 35 (2): 209–213

- Begon M et al. Three-dimensional vertebral wedging and pelvic asymmetries in the early stages of adolescent idiopathic scoliosis. The Spine Journal, 2015; 15 (3): 477–486

- AWMF online. Geschlechtsinkongruenz, Geschlechtsdysphorie und Trans-Gesundheit: S3-Leitlinie zur Diagnostik, Beratung und Behandlung. AWMF-Register-Nr. 138|001, 2019. https://register.awmf.org/assets/guidelines/138–001l_S3_Geschlechtsdysphorie-Diagnostik-Beratung-Behandlung_2019-02.pdf (Zugriff am 04.10.2023)

- da Silveira GE et al. The effects of short- and long-term spinal brace use with and without exercise on spine, balance, and gait in adolescents with idiopathic scoliosis. Medicina (Kaunas), 2022; 58 (8): 1024

- Grifka J, Kuster M. Orthopädie und Unfallchirurgie. Berlin: Springer, 2011

- Paolucci T et al. Effect of Cheneau brace on postural balance in adolescent idiopathic scoliosis: a pilot study. European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine, 2013; 49 (5): 649–657

- Gur G et al. Effect of a spinal brace on postural control in different sensory conditions in adolescent idiopathic scoliosis: a preliminary analysis. Gait & Posture, 2015; 41 (1): 93–99

- Deutsche Wirbelsäulengesellschaft DWG, Vereinigung für Kinderorthopädie VKO, D.G.f.O.u.U. DGOU. Adoleszente idiopathische Skoliose. S2k-Leitlinie, AWMF-Register Nr. 151/002, 2023. https://register.awmf.org/assets/guidelines/151–002l_Sk_Adoleszente-Idiopathische-Skoliose_2023-03.pdf (Zugriff am 07.05.2024)

- Paolucci T et al. Effect of Cheneau brace on postural balance in adolescent idiopathic scoliosis: a pilot study. European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine, 2013; 49 (5): 649–657

- Gur G et al. Effect of a spinal brace on postural control in different sensory conditions in adolescent idiopathic scoliosis: a preliminary analysis. Gait & Posture, 2015; 41 (1): 93–99

- Mahaudens P et al. Effect of long-term orthotic treatment on gait biomechanics in adolescent idiopathic scoliosis. The Spine Journal, 2014; 14 (8): 1510–1519

- Mahaudens P et al. Effect of long-term orthotic treatment on gait biomechanics in adolescent idiopathic scoliosis. The Spine Journal, 2014; 14 (8): 1510–1519

- Wong MS et al. The effect of rigid versus flexible spinal orthosis on the gait pattern of patients with adolescent idiopathic scoliosis. Gait and Posture, 2008; 27 (2): 189–195

- Paolucci T et al. Effect of Cheneau brace on postural balance in adolescent idiopathic scoliosis: a pilot study. European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine, 2013; 49 (5): 649–657

- Gur G et al. Effect of a spinal brace on postural control in different sensory conditions in adolescent idiopathic scoliosis: a preliminary analysis. Gait & Posture, 2015; 41 (1): 93–99

- Kalichman L, Kendelker L, Bezalel T. Bracing and exercise-based treatment for idiopathic scoliosis. Journal of Bodywork and Movement Therapies, 2016; 20 (1): 56–64

- Negrini A et al. Scoliosis-specific exercises can reduce the progression of severe curves in adult idiopathic scoliosis: a long-term cohort study. Scoliosis, 2015; (1) 10: 20

- Lehnert-Schroth C. Dreidimensionale Skoliose-Behandlung: Atmungs-Orthopädie-System Schroth. 4. Auflage. Amsterdam: Urban & Fischer/Elsevier, 2007

- Lehnert-Schroth C. Dreidimensionale Skoliose-Behandlung: Atmungs-Orthopädie-System Schroth. 4. Auflage. Amsterdam: Urban & Fischer/Elsevier, 2007

- Moramarco M et al. The influence of short-term scoliosis-specific exercise rehabilitation on pulmonary function in patients with AIS. Current Pediatric Reviews, 2016; 12 (1): 17–23

- Schreiber S et al. The effect of Schroth exercises added to the standard of care on the quality of life and muscle endurance in adolescents with idiopathic scoliosis: an assessor and statistician blinded randomized controlled trial. Scoliosis, 2015; 10: 24

- Kim G, HwangBo PN. Effects of Schroth and Pilates exercises on the Cobb angle and weight distribution of patients with scoliosis. Journal of Physical Therapy Science, 2016; 28 (3): 1012–1015

- Kwan KYH et al. Effectiveness of Schroth exercises during bracing in adolescent idiopathic scoliosis: results from a preliminary study. Scoliosis and Spinal Disorders, 2017; 12: 32

- Hedayati Z et al. Effect of group exercising and adjusting the brace at shorter intervals on Cobb angle and quality of life of patients with idiopathic scoliosis. American Journal of Physical Medicine & Rehabilitation, 2018; 97 (2): 104–109

- Li Y et al. Effect of orthopedic insoles on spinal deformity and walking in adolescents with idiopathic scoliosis summary. Frontiers in Pediatrics, 2023; 11: 1259746

- da Silveira GE et al. The effects of short- and long-term spinal brace use with and without exercise on spine, balance, and gait in adolescents with idiopathic scoliosis. Medicina (Kaunas), 2022; 58 (8): 1024

- Negrini A et al. Scoliosis-specific exercises can reduce the progression of severe curves in adult idiopathic scoliosis: a long-term cohort study. Scoliosis, 2015; (1) 10: 20

- Zaina F et al. Bracing for scoliosis in 2014: state of the art. European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine, 2014; 50 (1): 93–110

- Paolucci T et al. Effect of Cheneau brace on postural balance in adolescent idiopathic scoliosis: a pilot study. European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine, 2013; 49 (5): 649–657

- Gur G et al. Effect of a spinal brace on postural control in different sensory conditions in adolescent idiopathic scoliosis: a preliminary analysis. Gait & Posture, 2015; 41 (1): 93–99

- Mahaudens P et al. Effect of long-term orthotic treatment on gait biomechanics in adolescent idiopathic scoliosis. The Spine Journal, 2014; 14 (8): 1510–1519

- Brunner R, Rutz E. Biomechanics and muscle function during gait. Journal of Children’s Orthopaedics, 2013; 7 (5): 367–371

- Mahaudens P et al. Effect of long-term orthotic treatment on gait biomechanics in adolescent idiopathic scoliosis. The Spine Journal, 2014; 14 (8): 1510–1519

- Schroth CL, Gröbl P. Dreidimensionale Skoliosebehandlung. 8. Auflage. Amsterdam: Urban & Fischer/Elsevier, 2014

- Li Y et al. Effect of orthopedic insoles on spinal deformity and walking in adolescents with idiopathic scoliosis summary. Frontiers in Pediatrics, 2023; 11: 1259746

- Li Y et al. Effect of orthopedic insoles on spinal deformity and walking in adolescents with idiopathic scoliosis summary. Frontiers in Pediatrics, 2023; 11: 1259746

- Mahaudens P et al. Effect of long-term orthotic treatment on gait biomechanics in adolescent idiopathic scoliosis. The Spine Journal, 2014; 14 (8): 1510–1519

- Wong MS et al. The effect of rigid versus flexible spinal orthosis on the gait pattern of patients with adolescent idiopathic scoliosis. Gait and Posture, 2008; 27 (2): 189–195

- Paolucci T et al. Effect of Cheneau brace on postural balance in adolescent idiopathic scoliosis: a pilot study. European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine, 2013; 49 (5): 649–657

- Gur G et al. Effect of a spinal brace on postural control in different sensory conditions in adolescent idiopathic scoliosis: a preliminary analysis. Gait & Posture, 2015; 41 (1): 93–99

- Deutsche Wirbelsäulengesellschaft DWG, Vereinigung für Kinderorthopädie VKO, D.G.f.O.u.U. DGOU. Adoleszente idiopathische Skoliose. S2k-Leitlinie, AWMF-Register Nr. 151/002, 2023. https://register.awmf.org/assets/guidelines/151–002l_Sk_Adoleszente-Idiopathische-Skoliose_2023-03.pdf (Zugriff am 07.05.2024)