Für die Studie wurden 24 Patientinnen und Patienten mit beidseitigem Beinlymphödem während einer zehntägigen Entstauungsphase (KPE Phase 1) mit beiden Verfahren behandelt – an einem Bein mit klassischer Kompressionsbandagierung mit Kurzzugbinden, am anderen mit einem MAK-System. Im Gespräch mit der OT-Redaktion erläutert Reißhauer die Hintergründe sowie zentrale Ergebnisse der Studie und leitet daraus mögliche Konsequenzen für die Versorgungspraxis ab.

Vor welche Herausforderungen stellt die klassische Lymphödemtherapie sowohl Versorger als auch Patienten?

Anett Reißhauer: Herausforderungen im Rahmen der Lymphödemtherapie gibt es mannigfaltige – sowohl für die Patienten und Patientinnen als auch die Versorger. Bei den Versorgern sind dabei alle beteiligten Berufsgruppen, das gesamte interprofessionelle Team, einzuschließen. Die Lymphödemtherapie benötigt Zeit, viel Einfühlungsvermögen und exzellente Kenntnisse von allen an der Versorgung beteiligten Berufsgruppen, die da sind: Sowohl Ärztinnen und Ärzte, Therapeutinnen und Therapeuten als auch die Teams der Orthopädie-Technik und selbstverständlich auch die der Hersteller. Die Therapie des Lymphödems kann man als personalisierte Therapie bezeichnen, da sie in vielen Fragen ausgesprochen individuell zu entscheiden ist. Patientenseitig besteht die Herausforderung in der Akzeptanz der Erkrankung, der konsequenten Umsetzung der therapeutischen Empfehlungen und auch der Gestaltung des Alltags nach den Anforderungen der Erkrankung.

Angesichts dieser Herausforderungen sind Sie innerhalb der Studie der Frage nachgegangen, ob MAKs Vorteile bieten können. Welche Unterschiede konnten Sie zwischen MAKs und klassischer Kompressionsbandagierung in Bezug auf Wirksamkeit, Handhabung und Compliance beobachten?

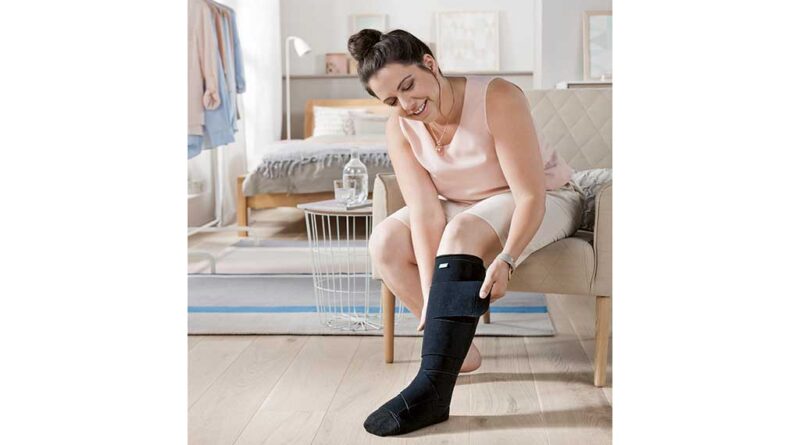

Die Kompressionstherapie ist die tragende Säule der Therapie des Lymphödems. Sie besteht überwiegend aus dem Tragen der nach Maß angefertigten Kompressionsbestrumpfung, der zeitweisen Anwendung von Kompressionsbandagierung und während der Entstauungsphase in der täglichen Anwendung der Kompressionsbandagierung. In dieser Phase der Therapie meist auch im Beibehalten der Bandagierung während der Nachtruhe. Die Möglichkeit, die sich mit medizinisch adaptierter Kompressionsversorgung bietet, bezeichne ich gerne als sogenannten Quantensprung in der Kompressionstherapie. Die MAKs machen eine Flexibilisierung der Kompressionstherapie möglich, die uns in einigen Punkten bisher tatsächlich gefehlt hat.

In Studien konnten wir zeigen, dass MAKs sicher in der Selbstanlage sind, einer Maß angefertigten Flachstrickversorgung nicht unterlegen sind – und auch dass MAKs sicher und nicht unterlegen sind in der Anwendung während der Entstauungsphase der komplexen physikalischen Entstauungstherapie. Durch die Anwendung der MAKs in der KPE Phase I ist es den Patienten möglich, die Kompression für Körperhygiene und Hautpflege kurzzeitig abzulegen und anschließend erneut anzulegen. Dies ist ein enormer Vorteil. Durch die Selbstanlage während der KPE Phase I ist damit auch die Therapielücke über Wochenend- und Feiertage zu schließen. Sicher gibt es auch hier noch weiteren Entwicklungsbedarf gerade in der Frage Fußkompression und Schuhversorgung. Zudem muss auch die standardisierte Beratung und Schulung der Patienten in Zukunft noch besser aufgegleist werden.

Welche Schlüsse ziehen Sie daraus für die ambulante und klinische Versorgungspraxis?

Sowohl die ambulante als auch die stationäre Versorgung beim Lymphödem kann mithilfe der MAKs noch besser flexibilisiert werden. Darüber hinaus ist in unseren Studien die Anlagezeit gemessen und verglichen worden. Hier hat sich herausgestellt, dass die Anlage von MAKs messbar weniger Zeit in Anspruch nimmt. Und ein besonderer Fakt ist die Nutzung von MAKs bei begleitend notwendigen Wundversorgungen. Auch hier stellen MAKs eine erhebliche Verbesserung dar.

Die aktuelle Studie fokussiert auf die Entstauungsphase (KPE Phase I). Inwieweit eignen sich MAKs auch für die Erhaltungsphase (KPE II)?

In früheren Untersuchungen konnte auch für die KPE Phase II die Nichtunterlegenheit der MAKs gegenüber der Flachstrickversorgung sowie ihre Sicherheit bei der Selbstanlage nachgewiesen werden.

Wie beurteilen Sie die aktuelle Studienlage zu MAKs insgesamt? Braucht es weitere Langzeitstudien?

Die Studienlage zu MAKs ist insgesamt als gut einzuschätzen. Studien, die eine längerfristige und regelmäßige Anwendung untersuchen, sind sicherlich möglich. Allerdings ist an diesem Punkt zu sagen, dass MAKs in keiner Weise als Ersatz einer maßangefertigten Kompressionsversorgung zu betrachten sind, sondern als absolut sinnvolle Ergänzung der unterschiedlichen Kompressionsvarianten.

Die Fragen stellte Pia Engelbrecht.

PD Dr. med. Anett Reißhauer ist Direktorin des Arbeitsbereichs Physikalische Medizin an der Charité – Universitätsmedizin Berlin. Sie ist Fachärztin für Physikalische Medizin und Rehabilitation. Reißhauer engagiert sich als Mitglied des Vorstands der Deutschen Gesellschaft für Physikalische und Rehabilitative Medizin (DGPRM) sowie des wissenschaftlichen Beirats der Deutschen Gesellschaft für Lymphologie (DGL).

- Interimsversorgung nach Fußteilamputation — 20. Februar 2026

- Was plant Eqwal für den deutschen Markt? — 19. Februar 2026

- Lindhe Xtend und Veomedical schließen Partnerschaft — 18. Februar 2026